中共胜利的社会经济根源(第2/4页)

在上述所有分类中,劳动一词不仅仅指农业生产活动,还包括重要(主要)的辅助工作和手工工作,例如砍柴、运货、纺纱以及行医等等。但它不包括不重要(非主要)或附带的工作,例如除草、照料牲口、种菜等等。以手工劳动作为主要收入来源的家庭并不能被严格地视作农民家庭,他们本身构成了一个问题。实际上,这种家庭在不同情况下可以被划分为富农、中农、贫农,这要依据具体的情况而定。有时他们干脆被归为不同的类别。按照官方的标准,完全依靠或主要依靠自己的劳动,以极微薄的收入维持生活的人都可以被视为贫民。这些人包括雇工、个体生产者、小贩,以及个体店主。[12]

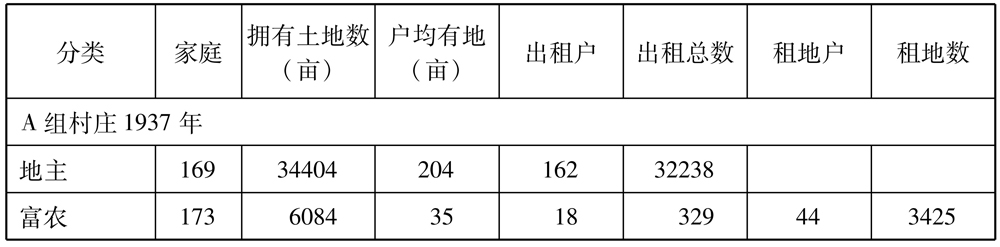

共产党发布了许多详细解释分类标准的地区性指令和命令,以帮助当地干部和调查者确定家庭劳动的性质;区分大、中、小和坏地主;将中农进一步划分为上、中、下三个阶层;并告知他们,并不是所有从事手工业生产的家庭就一定是穷人。[13]我们无法确定,当地干部在统计数据时究竟使用了何种具体标准,但毫无疑问,他们不会偏离上述总体标准。山东5个村庄的调查就是按这一总体标准执行的。调查结果被附在1945年9月山东省群众工作会议报告后面。这份报告的作者是中共山东省政府主席黎玉——省政府成立于1945年8月13日。[14]

一份最为详细的研究对农村家庭和非农村家庭进行了区分,莒南县12个村庄对农民成分进行了统计(见表2,A组村庄)。对这些村庄的调查发现,473个农村家庭,或总共2491个家庭中的19%,是贫农(贫农通常包括完全的佃农)。租赁土地的家庭只有232户,因此在被调查的村子里,最多只有四分之一的贫农,或者9%的农户是完全的佃农。或许还有其他完全佃农性质的家庭,即便如此,他们应该是富农或中农。[15]

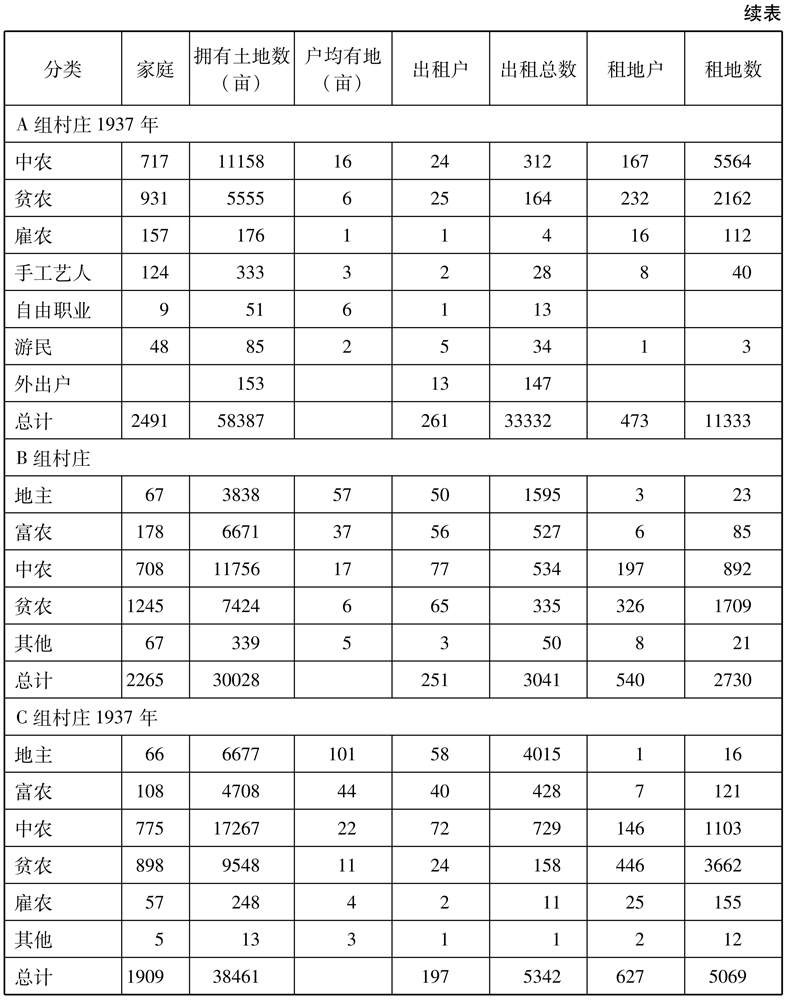

在滨海地区另一组12个村庄(见表2,B组村庄)中,2265户农户共有30028亩土地。其中,251个家庭将大约3000亩土地租给540个佃农家庭。超过一半的农户被划分为贫农。但租赁土地的家庭只有326户,在这一组被调查的村子里,完全的佃农和全部农民的比例大约为14%。[16]

对滨海地区临沭县的第三组12个小村庄(见表2,C组村庄)的调查发现,总共1909个家庭拥有38461亩土地。其中,197个家庭将5300亩土地租给627个佃农家庭。在佃农家庭中,446户被划分为贫农。在这一组被调查的村子里,佃农大约占贫农总人数的一半。佃农和全部农民的比例达到了相对较高的23%。[17]

表2 山东的土地所有权状况

数据来源:参见第271页注②

尽管调查过程中可能存在偏见和错误,结果仍然显示,佃农只是所有农民中的一小部分。调查结果与官方统计的山东省平均农民结构是一致的,这一结果巩固了这样一种观点,即土地租佃并不是农村群众关心的主要问题。然而,具体调查也显示,被调查的村庄中的确存在较大比例的贫农家庭,同时存在较大的贫富差距。

“贫农”

贫农这一类别有效地掩盖了实际上的租赁关系。这种划分方法明显源自于俄国农村。在俄国,租赁土地本身并不能反映农民的真实生活状况,不仅如此,在更多的情况下,租赁土地意味着富足,而不是贫乏。[18]中国和俄国的情况有所不同。但如果中农和贫农租赁土地的情况真如上述几个调查例子中显示的那样,在任何情况下都只对一小部分农民产生影响,那么是否租赁土地也不能必然反映——至少不能作为充分的依据——中国农民的生活状况。无论对俄国共产党还是对中国共产党而言,将一部分农民划为贫农都是有利可图的。强调财富的分配不均能让人们更加深刻地了解农村的社会经济状况和问题,并在头脑中浮现出一幅与此相关的现实图景。通过这种划分,共产党清楚地表明了,他们认为自己能从哪一部分农民那里获得最坚定的支持。

例如,在山东、河北,至少有50%的农村家庭拥有10—50亩土地。另外40%的家庭拥有10亩或更少的土地。[19]尽管各村的情况有所不同,但在这两个省的大部分地区,如果以最低限度计算,维持一个5口人的农村家庭平均只需要10亩土地。[20]因此,如果河北和山东所有农村家庭中的40%拥有的土地等于或不到10亩,那意味着,至少40%的农民单靠自己的土地无法维生,必须通过其他方式增加收入。很自然,为了生计,他们会经常负债。国家土地委员会的统计数据显示,将近40%的河北农村家庭,以及25%的山东农村家庭的年收入低于基本的生活开支。同一份资料显示,在1936年,43%的河北农村家庭和28%的山东农村家庭要靠借债生活。[21]