第四章 《二年律令》中的“宦皇帝者”(第2/17页)

王子今先生指出了“所谓‘吏六百石以上及宦皇帝’,当时是程序化文字”,与《汉书·惠帝纪》中的“宦皇帝而知名者”可以对照理解;明人邱濬《大学衍义补》卷一○七释“宦皇帝而知名者”,谓“仕宦而皇帝知其名”,由张家山汉简《二年律令》只说“宦皇帝”而未言“而知名者”,可知邱说不确(5)。王先生没有明言“宦皇帝者”为何人等。邢义田先生在解读《二年律令》时开始向文颖和张晏回归,突出“宦皇帝”有别于“宦诸侯”一点;虽然也参考了裘先生的意见,推测这两种人分别是皇帝或诸侯王的近侍,但却没有明指其为郎官、谒者,等于是从裘先生的论断向后倒退了;并且把“宦”、“知于王”和“吏六百石”看成是三种人,也属不妥(6)。

下面就来谈谈个人看法。我以为,裘锡圭先生把“宦皇帝者”推断为郎官、谒者,是一个非常敏锐的判断,尽管那是仅就《新书·等齐》而做出的。若进一步把文献跟新出《二年律令》等资料结合起来,还可以找到更多的“宦皇帝者”,由此更清晰地勾画出他们的面貌。

以往学者在论“宦皇帝者”时,对前引《汉书·惠帝纪》的那份诏书,大抵只引用其最后一句,却没把它跟前文的爵赏内容联系起来。然而我想,揭开“宦皇帝者”谜底的线索,其实就隐藏在这段文字之中。

汉惠帝诏中的爵赏部分,“赐民爵一级”可置不论,其余内容则涉及三点:一、中郎等官的晋爵和赏钱;二、“给丧事者”的赏钱;三、“视作斥土者”的赏钱。后两项针对的是葬礼上承担了不同任务的同一类人,虽有赐钱、赐金之别,实不妨等量齐观。从本文角度,这三项恩遇实际只面向两类人:一、中郎、郎中、外郎、宦官尚食、谒者、执楯、执戟、武士、驺、太子御骖乘、太子舍人;二、二千石至佐史等官吏,及将军。

我以为,第一类人中的中郎、郎中、外郎、谒者、执楯、执戟、武士、驺、太子御骖乘、太子舍人,再加上中大夫和郎骑,就是所谓的“宦皇帝者”。其共同特点,就在于他们都是皇帝个人的从官、侍从,并由此而与文官、与军官区分开来了。

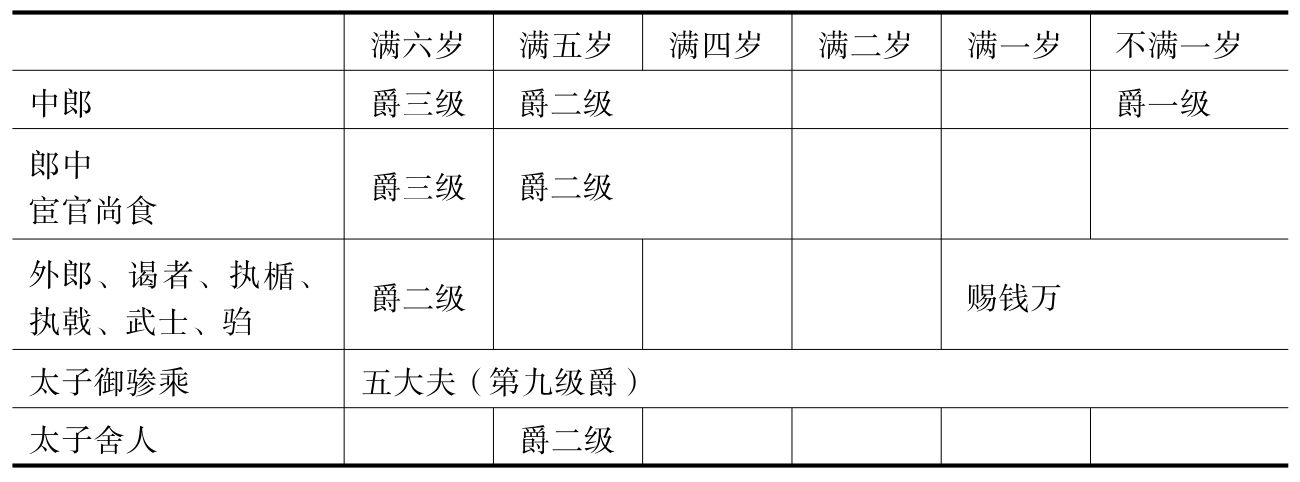

下面把他们的爵赏等级列表显示:

这表格中存在着若干空缺,表明《汉书·惠帝纪》所录诏令,已非完璧,只是节略而已。

郎中和谒者属于“宦皇帝者”,裘锡圭先生有论在先。“中大夫”之为“宦皇帝者”,将在本章第五节集中讨论。至于执楯、执戟、武士与驺,在汉惠帝诏中他们明明是“比外郎”的。若郎官是“宦皇帝者”,那么他们也是。《续汉书·百官志二》:“凡郎官皆主更直执戟。”执戟也是皇帝左右的卫官(7),与郎官身份相近,其实就是郎官。韩信有言:“臣事项王,官不过郎中,位不过执戟”;东方朔有言:“官不过侍郎,位不过执戟。”(8)“执戟”看上去简直就是郎官的一个“位”。“执楯”亦然。此官大约是秦官,而为汉朝所承袭(9)。在秦始皇的陛前就有一些“陛楯者”,他们又叫“陛楯郎”(10)。按,“执戟”又可称“陛戟”(11),“陛楯”与“执楯”也是一回事。“陛楯者”可称“陛楯郎”,可见其身份与郎官相似,所以可以“比外郎”。至于谒者,他们与郎官的身份很接近,职事稍异罢了。谒者在先秦也称“典谒”,是由庶子来承担的贱役。江陵凤凰山出土的汉代谒者木俑,就是执戟的。《墨子·号令》:“守必谨微察视谒者、执盾、中涓及妇人侍前者。”岑仲勉先生云:“谒者、执盾、中涓,均侍从名称。”(12)岑先生把谒者、执盾定性为“侍从”,是非常准确的。汉印文和盘铭中都出现过“宦谒”(13),此官应是谒者的长官,是否已由宦官担任,情况不明。总之,所谓“宦皇帝者”,其实就是一个侍从系统。

再看武士和驺。《汉书·惠帝纪》注引应劭曰:“武士,力士也,高祖使武士缚韩信是也。驺,驺骑也。”春秋有“六驺”,战国有“七驺”,他们的职责都是驾车(14)。睡虎地秦简《秦律杂抄》:“驾驺除四岁,不能驾驭,赀教者一盾。”(15)不过颜师古说得好:“驺,本厩之御驺也,后人以为骑,谓之驺骑。”(16)就是说“驺”有“驾驺”、“驺骑”两种,前者是驾车的,后者是骑马的。汉惠帝诏书中的“驺”应系驺骑,驾车的人另称为“御”。汉晋皇帝都有驺骑(17)。《汉书·百官公卿表》“郎中令”条提到了驺:“仆射,秦官,自侍中、尚书、博士、郎皆有。古者重武官,有主射以督课之,军屯吏、驺、宰、永巷宫人皆有,取其领事之号。”那么驺骑属郎中令系统,其顶头上司称驺仆射(18)。武士和驺并不是卑微的兵卒,而是天子仪仗中的侍从者,所以在汉惠帝开恩行赏时,把他们比于外郎。