第八章 森林与树木(第7/10页)

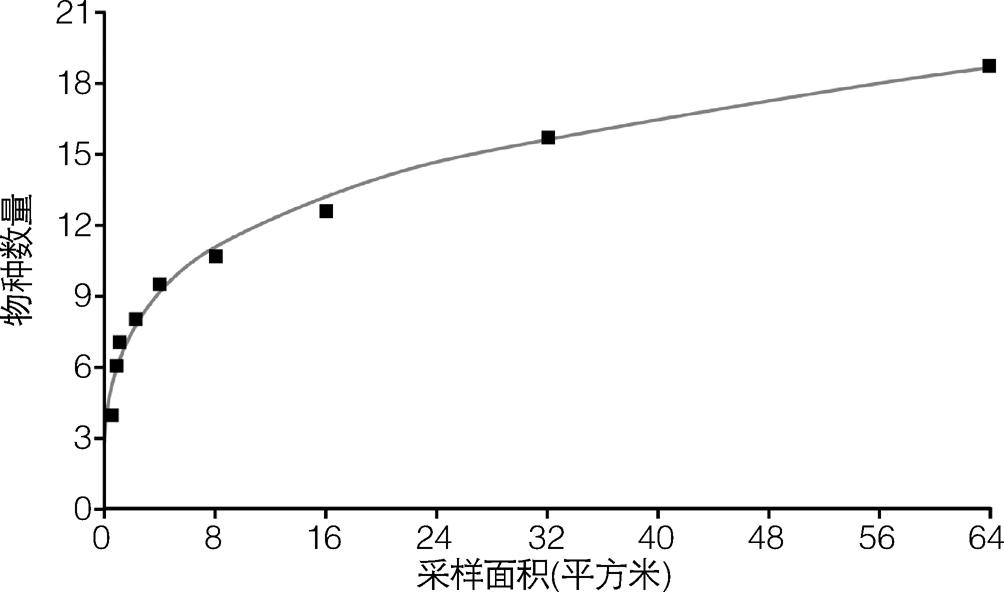

物种数量与面积大小之间的关系并不是线性的。不过,这条曲线的变化是可以计算的。通常,这一关系可以用这一方程来表述:S=cAZ,其中S是物种数量,A是面积大小,而c和z是常数,依地域不同而不同,也因具体考察的分类学门类的不同而不同,所以并不是通常意义上的常数。这个关系之所以能够成为一个定律,是因为这一比率与具体研究的地形地貌无关。你可能是用它来研究一条岛链上的岛屿,也可能是一座雨林,又或者是附近的州立公园,但你都会发现物种数量的变化遵从同一个不变的等式:S=cAZ。[16]

要思考灭绝的问题,物种-面积关系是个关键。人类对这个世界所做的事情其实就相当于我们正在到处减小A。当然,这只是种简化的理解方式。举例来说,让我们假设有一片曾经占地1000平方公里的草原。让我们再假设这片草原是100个鸟类(也可以是甲虫或蛇)物种的故乡。如果草原的一半因为变成农田或购物中心而消失的话,使用物种-面积关系曲线就可以计算有多少个物种的鸟类(或甲虫或蛇)将会随之消失。粗略来讲,答案是10%的物种。在此,我们需要记住的重要一点是,两者的关系不是线性的。由于要过很长时间才能让这个系统达到一个新的平衡,你不能指望这些物种会立即消失,但你知道事情会朝着这个方向发展。

在2004年,一组科学家决定要用物种-面积关系对全球变暖所引起的灭绝危机做出第一次预估。首先,这个团队的成员收集了当前的数据,包括了超过1000种植物和动物物种。然后,他们将这些物种范围与当前的气候条件做了关联。最后,他们设定了两个极端的场景。其中之一假定所有物种都是迟钝的,就像是西尔曼区块中的冬青。当气温上升时,它们原地不动,因此在大多数情况下,能让它们生活的气候适宜区域不断收缩,甚至在许多情况下减少为零。这种基于“不扩散”场景的推测结果是希望渺茫的。即使变暖维持在一个最低水平上,这支团队预计将有22%~31%的物种会在2050年前被“划定为灭绝”。如果变暖的程度达到那个团队当时所认为的最高可能水平——今天来看是相当低的——到了21世纪中叶,38%~52%的物种将面临消失的命运。

“还有另一种方式可以表述同样的情况。”加利福尼亚大学伯克利分校的古生物学家安东尼·巴诺斯基在这项研究成果中写道,“看看你的周围。在你所看到的生命之中杀掉一半。或者如果你觉得自己很善良的话,就只杀掉其中四分之一。那就是我们所说的情况。”[17]

在第二种更为乐观的场景中,物种都被想象成是高移动性的。在此场景下,当气温爬升时,生物能够占据任何气候条件适于其生长的新地域。但是,仍然会有许多物种因为无处可去而灭绝。当地球变暖时,它们所习惯的条件只不过是消失了而已。(这些“消失的气候”原本大都位于热带地区。)其他物种也会发现它们的领地变小了,因为要跟上气候的变化就必须要向高处迁移,而山顶上的面积总是要比山脚下小。

在这种“全面扩散”的场景中,约克大学生物学家克里斯·托马斯领导的团队发现,在最低水平的变暖假设下,全部物种中也会有9%~13%在2050年前被“划定为灭绝”。在最高水平的变暖假设下,这个数字将是21%~32%。取这两种场景的平均值,考虑中等水平的变暖假设,这个团队得出的结论是:全部物种的24%将走向消亡。

这项研究成果作为封面文章发表在《自然》上。[18]在大众媒体上,研究者们得出的一大堆数字被浓缩成一个。BBC宣称:《气候改变会导致100万个物种的灭绝》。《国家地理》则使用了这样的标题:《变暖将在2050年灭绝100万个物种》。

从那时开始,这项研究就在几个方面受到了挑战。首先,它忽略了生物之间的相互作用。其次,它没有考虑到一个可能性:动植物能忍耐的气候范围或许比它们当前所适应的范围要宽。再次,它只考察了2050年之前的情况,但无论在什么样的未来场景假设之下,变暖的持续时间都将远远超过那个点。最后,它把物种-面积关系应用到了一套全新的、因而也从未接受过检验的条件之下。

由《自然》那篇论文所引发的后续研究近来已经走向了两个不同方向。有一部分研究的结论认为,那篇论文高估了气候变化可能导致的灭绝物种数量;另一部分研究则认为是低估了。托马斯本人承认,对于2004年那篇论文的许多反对意见可能都是成立的。但是他也指出,从那之后提出的所有预测结果都在同一个数量级上。因此,他评论道,“不只是0.01%或1%,而是差不多有10%或更多的物种”将很可能在气候变化中消失。