生命故事:别问人生是什么

作家韩素音一直住在瑞士,采访她的过程就是走近一段传奇的生命故事,时常拥有这样的机会使我“渴望年老”的过程一步一步在向前推进着。

生命故事:别问人生是什么

我相信,在我的这本书中,生命这两个字出现的频率一定很高,这并不是因为我的刻意,而是这两个字每天都会莫名其妙地走进我的脑海里几次。

我的工作是和人打交道,尤其采访“东方之子”,一句“浓缩人生精华”,更是要求自己必须像个看客,看一个又一个采访者如何在生命的舞台上触目惊心地演出着。这个世界上,没有什么比生命更富于变化的。自己年轻时很单纯,曾经以为对生命知之甚多,随着自己的成长,随着眼前别人生命故事的接连上演,生命到底是什么,已经越来越是个疑问。

虽是一个看客,看着别人在舞台上演各种各样的生命故事,却不会总是一味地鼓掌或叹息,毕竟自己也是个演员,也在自己的生命舞台上翻滚与挣扎。有些生命的故事是相通的,而有些又太过不同,但正是在这很多的不同之中,我们明白了生命的万千可能。

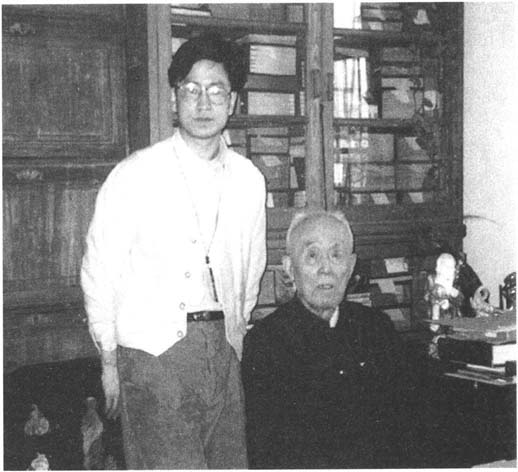

季羡林

住在北大朗润园的季羡林老先生,作为学者写成的那些专著,我们绝大多数连听说都没有听说过,即使听说过,打算拿来一读怕也是读不懂的。但这并不妨碍文化人会把季老当做一面旗帜。因为读不懂的是他的专著,而更深刻却容易读懂的是他生命中的无数故事和人生态度。

有一年北大开学,一个外地的新生入校,拿着大包小包,走进校园后,实在坚持不住了,便将行李放在路边,正在为难之际,见前面来一布衣老者,于是请求老者帮自己看一会儿行李,老人爽快地答应了。这位新生如释重负地去办各种手续,很长一段时间过后,新生回来,老人仍在尽职尽责地看守着行李,谢过,两人分别。

又隔几日,北大召开开学典礼,这位新生惊讶地发现,在主席台上就座的北京大学副校长季羡林,正是那一天为自己看行李的老人。

我一直不知道,那一瞬间,这名新生的感触是什么,但我想,对于季老来说,那件事已是很自然地忘记了吧?

多年以后,又有一个美丽的故事在季老和学生中间上演。

新学期,一群年轻的学子相约着在一个中午去朗润园看望季老,到了门口,却开始犹豫:正是中午时分,会打扰了老人的休息吧?于是左思右想,终于有了主意,众多学子用一根树枝,在季老家门外的土地上,留下各自的问候话语,然后欢快地离去。

这是我在北大听过的最美丽故事之一,而把这个故事上演给季老是一种后辈给前辈的尊敬。已经不太知道,年轻时的季羡林是一种怎样的性格,但到了晚年,季老总是平静的,即使在夫人和女儿相继去世之后,我见到的季老,依然没有把那份忧伤写在脸上,平静中有了一种对生命中酸甜苦辣滋味的超越。

但季老的内心真的是平静的吗?尤其在中国,作为一个知识分子经历了这个百年。

在季羡林先生的书房里,外面的喧哗之声丝毫都听不到,回顾几十年的学者生涯,季老在别人的一片崇敬和赞许声中异常平静:“我分工就分到这条路来了,我也知道玩玩、吃吃、喝喝、乐乐,当然痛快多了,但就是欲罢不能,中国文化和世界文化之所以能够传下去,还是要靠几个人的甘坐冷板凳。”

听一位北大的朋友讲,在北大百年那一个喧闹的庆典之中,常常见到已是八十七岁的季老一个人在树林中或是未名湖畔,一坐就是几个钟头。

这个时候的季老是平静的吗?

启 功

我们都习惯于把启功的全名理解成“爱新觉罗·启功”,但他自己却坚决不这样认为:“有人给我写信来,信封上写着:爱新觉罗·启功,那我瞧都不瞧。有的时候我告诉人说:查无此人。你要到公安部查全国的户口,没有一个叫爱新觉罗·启功的。”

我们习惯把启功先生理解为大书法家,但他自己似乎并不这样认为。

“一位老长亲要我的画,他第二句话就说:你别落款,让你的老师给落上款。这下子给我的刺激很大,我这字不行啊!他不要!这样子我就发愤练字,干吗呢?就为在画上能题上字好过得了关,及格。多年以后,……书法家协会主席退了,我有事正在上海,协会缺席判决:让启功当主席,这下子又给我增加了一点儿虚名。事实上,我那字没当上主席时还好点儿,现在当上这主席,大伙都要求给写字,这一下子就成了大路货了,都是伪劣产品。”你看,启功老先生就是这样,你说一他偏说二,以让人接受的小恶作剧为乐,你指东他偏指西的一个被采访者。按理说,这样的被采访者是最糟糕的,但启功先生却是我最喜欢的被采访者,因为他正是通过幽默以及把人们看重的东西看淡来体现着一种深刻。