附录

一

人口压力[1]

广东省的人口调查数字经常与事实相去甚远,这是人所共知的。但是,它仍然可以表明,16世纪以后,广东省同中国其他地方一样,经历了人口爆炸;那时,甜马铃薯和花生从欧洲传入,经常在不毛之地栽种。1787年时,广东的人口并不多,与山西省大致相同。到1812年,其人口密度超过了山西,但仍不如江苏、浙江。30年后,它的人口密度虽仍在江苏、浙江之下,但已远远超过山西,可与湖南相比。

人口压力问题中的关键因素就是人口与可耕地的比率。根据1812年土地数字的大致估计,全省大约有土地3200万亩,平均每人只有1.67亩(约1/4英亩),低于当时全国每人拥有土地2.19亩的平均数很多。可以设想,这种不平衡仍在继续并会有所发展。因为虽然开垦了三角洲部分土地,但不可能赶上人口的增长。这使得广东省成为全国土地最紧张的省份之一。以1812年的数字为例,广东省人均可耕地,低于除贵州、广西、甘肃、福建、安徽以外全国各省。还必须提到的是,这只是全省的平均数字。广州湾地区,尽管土地肥沃,但人口却比广东省其他地区稠密得多。

可以设想,移民会有助于减少一些人口。但是,1852年,省内可供移民的主要地区是潮州、嘉应,而这两处都是贫瘠的地区,当地许多农民是流动劳力。那时,每年只有三、四千广东人成为移民。19世纪晚期,每年有20万人外流,但返回者达9万人。尽管盆地的土地肥沃,又有大量人口外流,广州地区在本书所研究的年代中,一直经受着土地与粮食来源的压力。

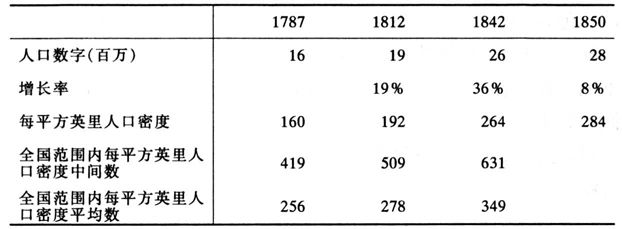

附表1 广东的人口1787—1850年

二

书院与社学[2]

广州虽然远离朝廷的政治、社会骚动,但在19世纪二、三十年代,它都是一个活跃的知识中心。1817—1826年间两广总督阮元创立的全国闻名的学海堂,就是最好的象征。它是优异的学术与教育的同义语,由于它对经典的权威注释——1829年首次印刷的《皇清经解》而著名于世。学堂的山长,都是各个领域中一些最优秀的经学家和省里的学界泰斗,如林柏桐、马福安、张维屏、黄培芳、陈澧、梁廷枬等。

广州是全国学术声望最高的地区之一。在清代,广州府进士的数目在全国各府中列第五位。南海、番禺地区,在全国最出色的地区中名列第八,有清一代共有248人中进士。

广州具有这样卓越学术地位的原因之一,是在它的周围有一个精心经营的地方书院网。它们与全国各地的书院一样,都以朱熹的著名的白鹿洞书院为模本。从1506到1649年,即晚明时期,哲学上的激烈争论促使各地的学者们建立书院。但是,他为自由思想和哲学思考避难所的书院,在明朝后期暴虐和混乱的年代里开始衰落。

满族入主中原以后,他们首先禁止建立新书院,以防止地方学者中仍忠于明朝的人们结社“空谈”。但是在1657年,内阁大学士袁廓宇放松了禁令,亲自恢复了衡阳著名的石鼓书院。这一新政策旨在赢得那些仍忠于明朝的众多文人对清朝统治的支持。康熙皇帝继续了这一政策。但雍正继位后,政策又向回摆动了。为了使书院再次置于政府的严格控制下,官方宣布,所有的书院都将变为半官方性质的“义学”。乾隆皇帝开始了另一个放松控制的时期。但是,尽管新恢复的书院得到了很多表面的自由,1744年却发生了根本的变化。旧课程表中那种自由自在的哲学课,被一种合乎标准的、为学生参加八股文考试作准备的课程所代替。为了确保这一点,礼部规定各书院每月须考试一次。这样,尽管私人书院的数量有所增加,它们还是作为遵奉传统的预备学校而被纳入了官方的系统。冷漠、漫不经心,甚至腐败的现象渗入到地方书院的行政管理中。到1817年,它们已最终失去了几世纪来曾经享有的声誉。

以上是1826年阮元创办学海堂时的背景。他有意尝试着恢复过去的那种学术中心。他摈弃了那种为应付考试而死记硬背的方式,坚持山长必须是胜任的学者。这就为广东其他地方树立了榜样。广州城周围建立了许多新的著名的书院,同时,已建立的各书院几乎立即就恢复了对经典的无拘束的研究。骤然间,书院山长一职开始享有巨大的社会和学术声望。明代时,书院领袖曾是极有影响的人物。1744年改革之后,山长因在选拔考生时所具有的重要地位,仍拥有很大的、间接的权力,但他们的学术影响却等于零。阮元改变了这种情况。学海堂与越华书院成了广东高级官员的智囊团。广州各书院那些学者—绅士们活动于相应的上层社会,同重要官员及富商都有来往。这样,他们的活动与那些下层的“社学”领导人的活动之间,就有了明显的差别。例如,高层人士除了极少数例外,都没有卷入这一时期的地方自卫,虽然他们与社学的乡绅之间存在着交往的渠道。就我目前能见到的材料,广州只有一所书院在早期建立了团练组织,这就是石岗书院。