贞洁与阶级(第2/3页)

正是这导致了性交易的流行与多样,不过人们也并不难提出其他的解释。“在我看来,声称妓院与红灯区充斥着出身于穷苦劳工的妓女,乃是错误的。”桑德斯·韦尔奇反驳说。他自己的父母就曾是穷人。更容易沦入此道的是“那些出身稍微好一点的孩子”,她们接受的教育好高骛远,或者她们被习得的虚荣所腐化,极易蹈入毁灭之路。威廉·多德同意,生计当然会迫使女性出卖自身,但同样常见的因素是,“她们的父母疏于教育,其中有些人竟莫名其妙地花好些钱把孩子送入寄宿学校,他们认为如果孩子只学一门手艺的话,实在与自己的身份不符”。

类似对于中产阶级之贫乏的关注也广泛见于文学作品。在18世纪中期,大多数虚构的妓女角色出身于较为体面的阶层。在亨利·菲尔丁的笑剧《劫中劫》里面,希拉莱特假装成一名妓女,说她与她十五个干着同样营生的姊妹都是一个乡村牧师的女儿。荷加斯同样认为这是“共识”。在接下来的十年中,人们有一句口头禅为“伦敦妓女多是牧师之女”。在《抹大拉之家忏悔者列传》(The Histories of Some of the Penitents in the Magdalen House)中,第一个到来的被收容者是“埃米莉”,是个出身于西南部贫困牧师家庭的孤儿,她第一次被诱奸发生于她服侍绅士之时。另一位广为人知的女主角“是一个行伍之中的绅士之女,接受了博雅的教育,却因为种种不幸而陷于贫穷与匮乏”。根据抹大拉之家自己的宣称,其典型的被收容者乃是“父亲的掌上明珠,而其父亲在生活上则是一位优雅与体面的人士”。因此至18世纪末,人们倾向于将卖淫视为两个阶级的堕落女子的被迫之举:来自穷苦劳工阶层的女孩,以及“贫穷商人的时髦女儿,或生计堪忧的牧师之女”。

结果是,这造成了一种假设,即任何忏悔院都应包括至少来自两个阶级的被收容者:“那些出身卑微、家境贫寒的”,以及“那些更有教养的”。更缜密的规划者如约瑟夫·马西即强调必须有更为细致的区分。每一阶级的人独处一屋,其劳动、衣着、饭食以及未来期望皆有所分殊:

1.受过道德培养或高雅教育的女人或女孩,这可以从她们的谈吐与举止中看出来。

2.在大户人家服侍过的女人或女孩,这可以从其外观与行为中看出来,抑或那些明显比底层人地位更高的女人或女孩。

3.非常无知、粗俗、固执或鲁莽的女人或女孩。

4.那些健康与元气已经大损,以至于不能恢复的女人或女孩。

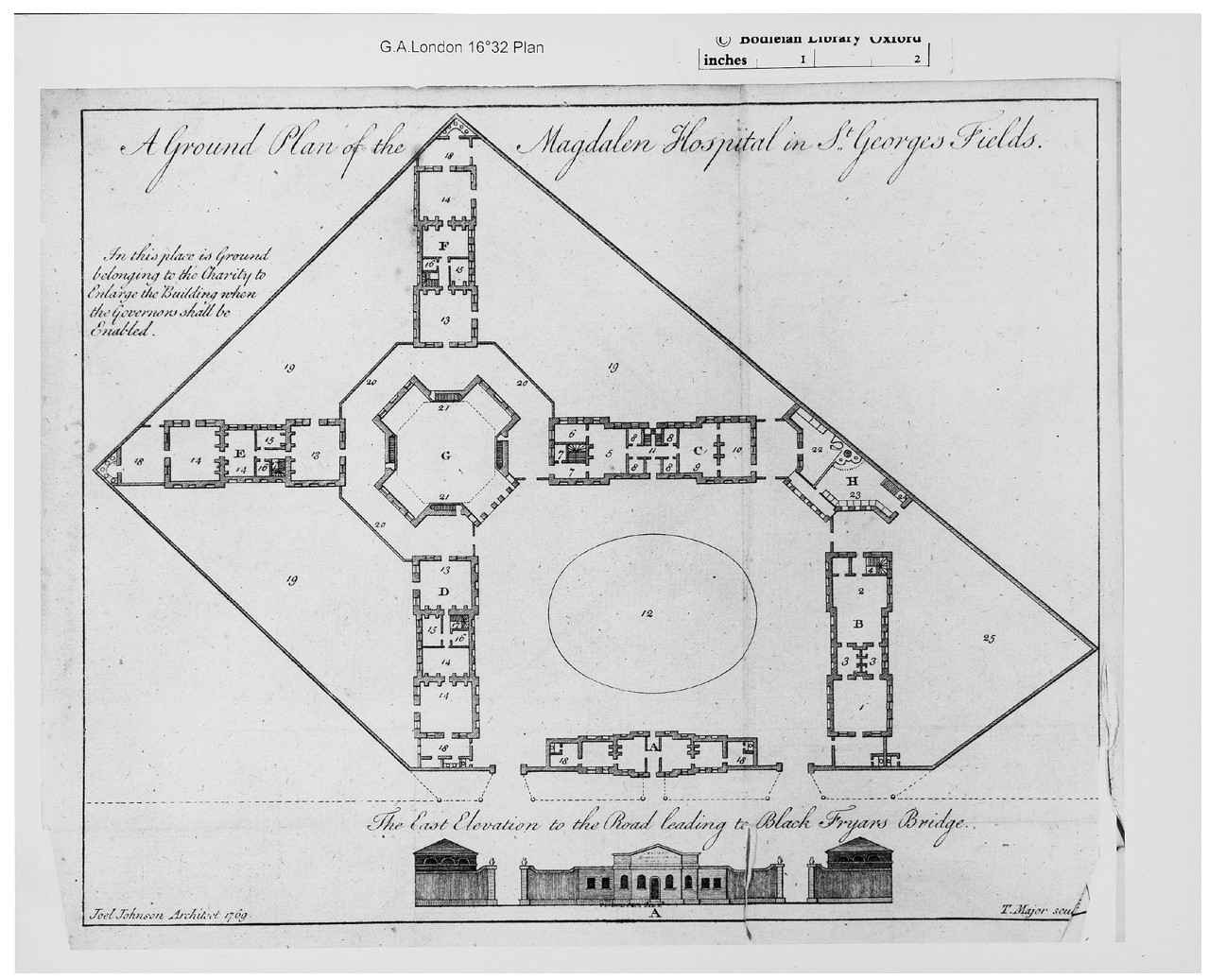

当伦敦抹大拉之家开始运行之时,其组织方式正是如此,“更高级、更舒适的房间留给更有教养、更加正派的人”,而“低等的人”则住在低等地方。在每个房间中,都有一个人被任命为“上级”或“领导”,其他人按照品格与行为分为各个等级严格服从她。1772年,这所慈善机构搬迁至位于黑修士的新建房舍之中,并对这些被收容的“家伙”一直严格划分为三个“等级”,居处于相互隔离的建筑之中,“按照设计,每一座建筑的前部都对着其他建筑的后部”。

不过,在此种社会区隔的关注之下,更深的推论仍然是:穷女人必然不那么正经。出身更高的妓女不仅更有教养,而且内在更“精致”与更正派,人们希望,她们中的很多人应该在堕落之初就得到拯救。“大部分普通人”则相反,“羞耻感早已消磨殆尽”。“精致”在她们那里从来就无从寻觅。她们的父母从未保护过她们,因此即便她们“天生的妇德”亦在年轻时被消磨干净。她们没什么性道德,所以她们更容易沦为最低贱的那类妓女。这种傲慢态度并非无人质疑,在19世纪早期,它就激起了著名的女权主义批判。它也不是新生事物。不过,它的表述更为露骨,看上去似乎更能得到经验的支持,并且其“阶级”的术语在思想上要比以往更为精细。

19.抹大拉之家的新建筑,每个阶层的被收容者各在独立的一侧。

它对于慈善之举的影响极为深远。就短期而言,慈善家们更偏爱出身较高、教养较好的女性,她们更容易被改造。都柏林收容所的管理者十分关注其潜在被收容者的地位与教育情况,而且似乎颇排斥“人渣”。虽然所有灵魂都是平等的,但在过往六十一位被收容者中,有三十二位“起码是中等出身”,德罗莫尔主教在1773年自豪地说。在之后的十年中,伦敦抹大拉之家的管理者们将目标从现时的妓女身上移开,转移至那些因为误信婚姻承诺而被诱奸的年轻女子,这些人“从未在城中公开行淫”。这家慈善机构改造女性的成功率也由此直线上升。