铃铛

小师姐沿着石板路走远了,那一日是罕见的晴天,她脚下的青石板路泛着光,胸前的银铃铛叮咚轻响……拐了一个弯,也就听不见了。

世上没有什么命中注定。

所谓命中注定,都基于你过去和当下有意无意的选择。

选择种善因,自得善果,果上又生因,因上又生果。

万法皆空,唯因果不空,因果最大,但因果也是种选择。

其实不论出世入世、行事处事,只要心是定的,每种选择都是命中注定的好因果……

这篇文章说的不是因果和选择。

说的是铃铛。

还有银子。

(一)

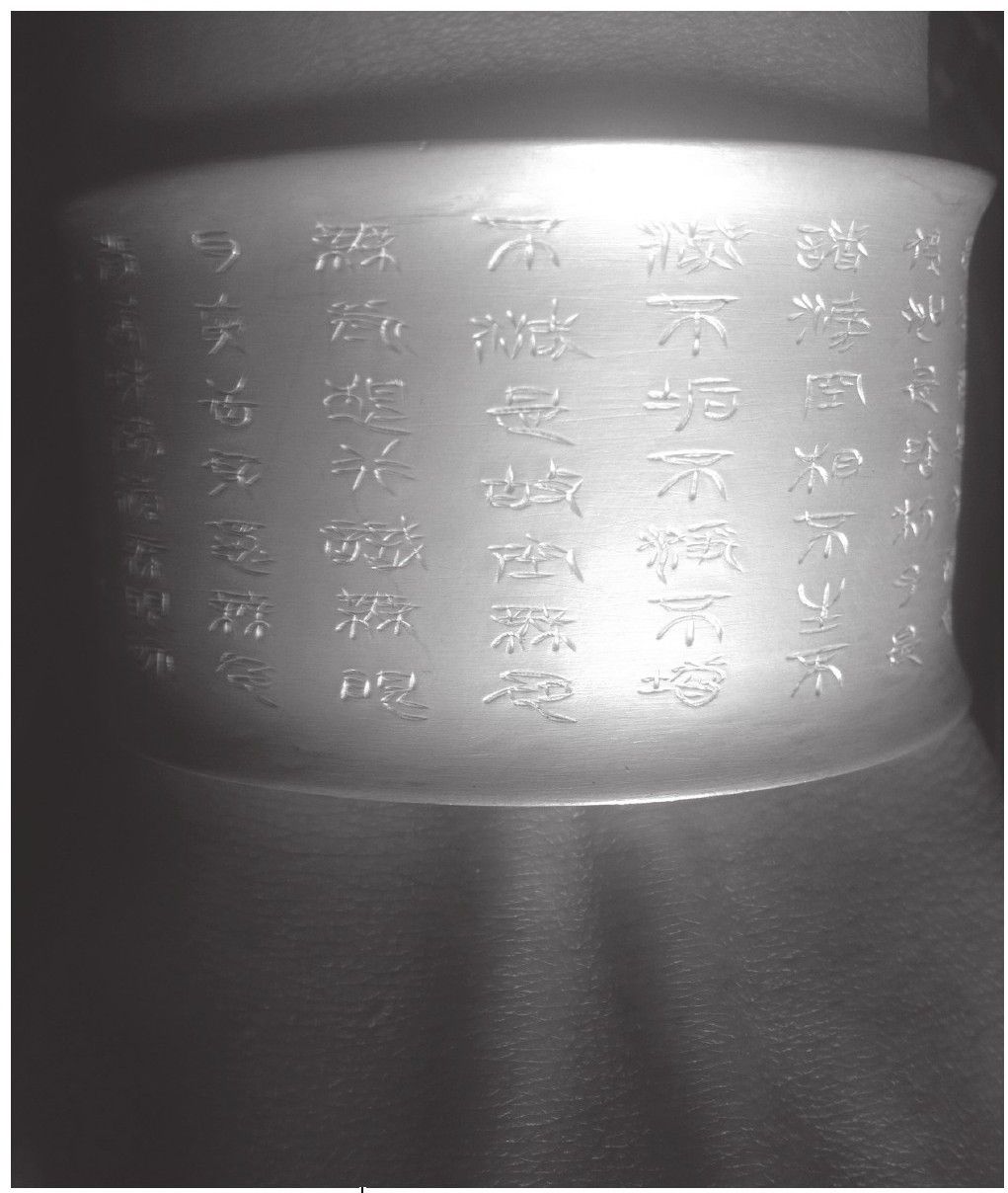

《禹贡》曰“唯金三品”,金银铜。

这个故事里也有唯金三品:银子、银子和银子。

这个故事里还有三品,不唯金,却唯心,阅后仁者自知。

故事发生在银器店,那时我是个学徒的小银匠。

银器店悄悄生长在边陲小镇。

老师傅老手艺,几十年的老房子,老街老巷。

哪有什么春夏秋冬,小镇只有旱季和雨季。

雨季来临,寒气静悄悄地升腾,领口袖口一凉,偌大个喷嚏猝不及防。

街面上行人寥寥,湿漉漉的狗颠颠儿跑过,一簇簇不知名的菌子撑开在木头墙角。

木头柱子木头墙,木头的小镇。

雨季里,老木头有种清冷的霉香,图书馆深处的味道。

老师傅身上也有这种味道。

铺子临街,老师傅猫着腰,踞坐在门口木墩上,火焰艳红,灰蓝的手掌。

青石板路冰凉,一天到晚水汪汪。马帮时而缓缓踱过,大胡子马锅头揣着酒壶,马鞍上摇摇晃晃,铜铃儿叮当叮当响。

川马滇马没驴大,步子迈得小,铃声也碎,碎碎的钝响从街头淡到街尾,再没入田野那头的远方。

马铃声远去,打银声渐起。

叮叮叮,叮叮叮……

铜声钝,银声脆,老师傅的锤子缓,余音钲儿的一声袅袅上天,好似黄雀儿鸣叫着蹿入层云。

我时而停下手中的活计,眯起眼睛,侧着耳朵。

多好听呀,真好听啊。

一声来耳里,万事离心中,听着听着,人就魔怔了。

一根纸烟丢进怀里,老师傅瞅着我呵呵笑。

我一抹下巴,真丢人,出神儿就出神儿,怎么还淌口涎了?

纸烟别上耳朵,我拱手道:哈……不好意思啦阿叔,我又偷懒了嘎。

他摆摆手,笑眯眯地问我:洋芋吃得惯?

吃得惯吃得惯……我学徒来的,阿叔吃什么我自然跟着吃什么。

又问:馋肉了吧?

哪里哪里……我学徒来的,阿叔吃什么我自然跟着吃什么。

他点着头,笑眯眯地说:……学不学徒不要紧,要紧的是早点儿多学个手艺,靠手艺吃饭,想吃什么就吃什么。

我是莫名其妙留下来当学徒的。

彼时我年少,拎着小画箱背着大背包满世界游荡。

半背包颜料,半背包煎饼和大蒜。

袖子吸饱了松节油,指缝里嵌满黑泥,牛仔裤膝盖处脏得反光,裤腿上花花绿绿的颜料嘎巴儿,整个人胡子拉碴马瘦毛长。

要多砢碜有多砢碜。

大学本科是风景油画专业,偏爱画乡野,习性难改,故而途经小镇时,驻足几天画画老街老房,顺手把老师傅打银的模样描摹在了画面上。

他手中的活计不停,任凭我画,偶尔抬头冲我笑笑,我也冲他笑笑。

到了饭点儿,我蹲在路边啃煎饼就大蒜,他端着碗,探头看我。

他冲我笑笑,我也冲他笑笑。

我把画转过来给他看:画得怎么样?

他说:啊呀!真像,和个相片一样,这个画一看就能卖不少钱。

我逗他,扬起手中的山东煎饼,道:真要能卖不少钱,我还用蹲在这儿啃这个?

他端着碗走过来,笑眯眯地瞅瞅我,又瞅瞅煎饼。

能吃饱吗?纸片片一样。

我说来来来别客气,您也尝尝。

……

一来二去攀谈熟了,我留了下来,被老师傅捡回了银匠铺学徒打银。

老师傅说他年轻时也爱写写画画,门神也画过,大字也写过,《芥子园画谱》

也临过好几卷……穷乡僻壤的,毕竟不能当饭吃,终归还是去学了手艺。

他说:你住几天,住几天嘎,一来饭菜吃点儿热的,二来顺便学学手艺。你会画画,上手一定快,说不定将来多只碗盛饭。

他心善,以为我落魄,变相接济我。

我晚熟,孩子气重,一生不羁放纵爱折腾,借着此番好意,张嘴就应了下来——多好玩儿啊,混成个银匠当当。

我张罗着去买猪头来拜师,他却不让。

他说:免喽免喽,你们这帮孩子将来都是要去做大事的人,你住几天,住下嘎,住下就好。