第六章 台湾这些年(第6/6页)

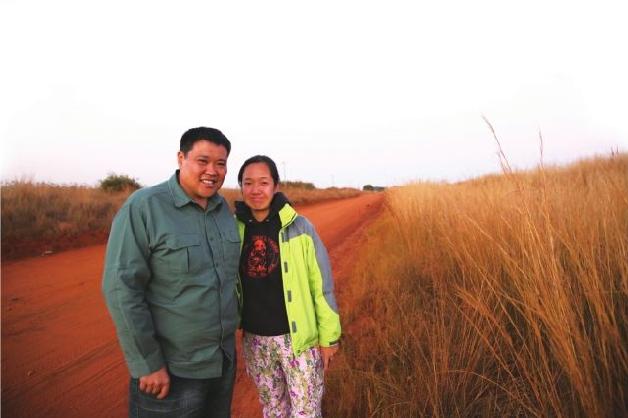

我们的梦想,缺一不可;我们的人生,不离不弃。

动情地搂过她,两万海里万里关山迈过,这趟颠簸而甜蜜的蜜月之旅,行将结束,我要送她一份特别的礼物。

“北京号”,我要用炮弹打出一艘我们的帆船,铸出那些在海上同甘共苦、同舟共济的日夜。漂洋过海,“北京号”是我们的家,我们的马,也是我们的家人和朋友。一路抵风御雨,对抗巨浪,在各种极端的环境下,它都安然护送着我们前行。可以说“北京号”与我们肝胆相照,庇佑着我们的梦想,并为之保驾护航。

吴老有些半信半疑,他们这个刀厂只产刀,从未有人来打过帆船。我挑拣着炮弹,坚信可以做出来。

刀是平面的,船是立体的,做帆船的方法与做菜刀大相径庭,看来我只能摸索着慢慢来。先用纸折出一个大概的模板,再按着模子敲打铁皮。做帆船的难度在于,在折弯塑形的过程中,它不像刀,刀只有一片,帆船则是来回折叠。我按着草图一点点地打磨着船身的弧线。

半天过去了,船身基本成型。当然,最难制作的不是船身,而是帆板。我当时想的是,如果用一整片钢板贴过去,会显得异常生硬;我想把帆砸成波浪形,砸出一个个凹凸的曲线,颇有乘风破浪的雄浑气势。

想一想很美,做起来却工程量浩大。我抡圆了胳膊耐着性子砸出一个个波浪纹来。每砸一下,铁锤的震动牵动胳膊的肌肉神经一直震颤到另一个肩膀上,几乎浑身都在震。砸了五六十下后,我满脸通红浑身是汗,脸上的肉都拧巴起来了,但是我想要的理想帆型出来了。

袖珍版“北京号”经过一天的摸索和折腾,终于出炉了。

将带着余温的“北京号”递到梁红手上,她高兴得一时不知说什么才好,只一个劲地傻乐,眼眶却是红的,笑着说:“我们的‘北京号’还是很有分量的。”

梁红一脸满足和激动,我搂过她,加上捧着的“北京号”,环地球一圈之后,我们仨又在一起了。

捧着它,我竟一时也有些动情。两百多个日日夜夜,几万海里,无数个浪头,“北京号”始终是我们坚实的依靠,像个家人一样伴我们前行。船头的夕阳和风浪,风帆上的夜空和彩虹,甲板上的星辰与大海,船舱里的鼓励与依偎。有过百无聊赖,也有过生死抗争,一路酸甜苦辣,都被我们珍藏进了记忆里。无论再次远航,还是长久地停靠在港湾里,“北京号”都与我们同在。

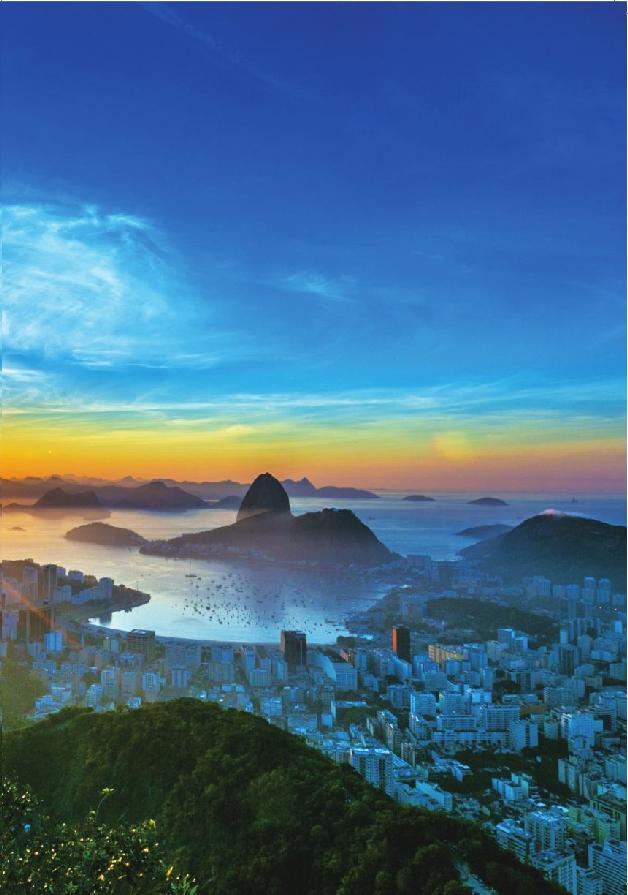

很难用疯狂、冒险、浪漫这种词汇来穷尽我们的一路前行,其实我更倾向于认为我们在追寻一个无与伦比的过程,找到适合我们的生活方式。在这个过程中,“北京号”载着我们走过了最凶险和精彩纷呈的一程。我们始终像新生儿一样睁着好奇的双眼,奋力去地看看世界到底有多大。

吴老帮我们在船身刻上:北京号,追寻无与伦比。