第七章 落酸(第2/9页)

60年后,当莱尔坐下来撰写他的《地质学原理》时,珊瑚礁是如何升高的仍然是个有待研究的问题。尽管莱尔从未见过真正的珊瑚礁,但却对它们很着迷,并在第二卷中花了一些篇幅来推测它们的起源。莱尔的理论是:珊瑚礁是从已经消失的海底火山的火山口上生长起来的。他多多少少借用了一位俄国博物学家约翰·弗雷德里希·冯·埃施朔尔茨(Johann Friedrich von Eschscholtz)的全套理论。[3](在比基尼环礁被称为比基尼环礁之前,人们叫它埃施朔尔茨环礁,只不过少了点迷人的味道。)

轮到达尔文来为珊瑚礁建立一套理论时,他的优势是曾经亲眼得见。1835年11月,“小猎犬”号系泊在塔希提岛。达尔文爬到岛上的一处制高点,得以眺望邻近的莫雷阿岛。他后来评论道:莫雷阿岛被珊瑚礁环绕着,就像是一幅裱好的蚀刻版画被一圈衬板环绕在中间。

“很高兴我们去了这些岛屿。”达尔文在他的日记中写道,因为珊瑚礁是“世界上最精彩的事物之一”。俯瞰着莫雷阿岛及其周围的珊瑚礁,达尔文在脑海中想象着时间流逝;如果这个岛沉下去的话,莫雷阿珊瑚礁就会成为一处环礁。当达尔文回到伦敦与莱尔分享他的下沉理论时,莱尔虽然表示这个理论令人印象深刻,但也预见到这种理论可能面临的阻力。他警告说:“直到你老得像我一样谢顶之前,都不要自以为别人会相信你的理论。”

达尔文于1842年出版了《珊瑚礁的结构与分布》来阐述他的理论。但事实上,关于这套理论的争论一直持续到20世纪50年代美国海军准备要把马绍尔群岛中的一些岛屿轰掉的时候。为了准备氢弹试验,海军在一处称为埃内韦塔克(Enewetak)的环礁上钻探了一系列柱样。正如一位达尔文的传记作者所写的:这些钻探柱样证明达尔文的理论至少大体上是“惊人地正确”。[4]

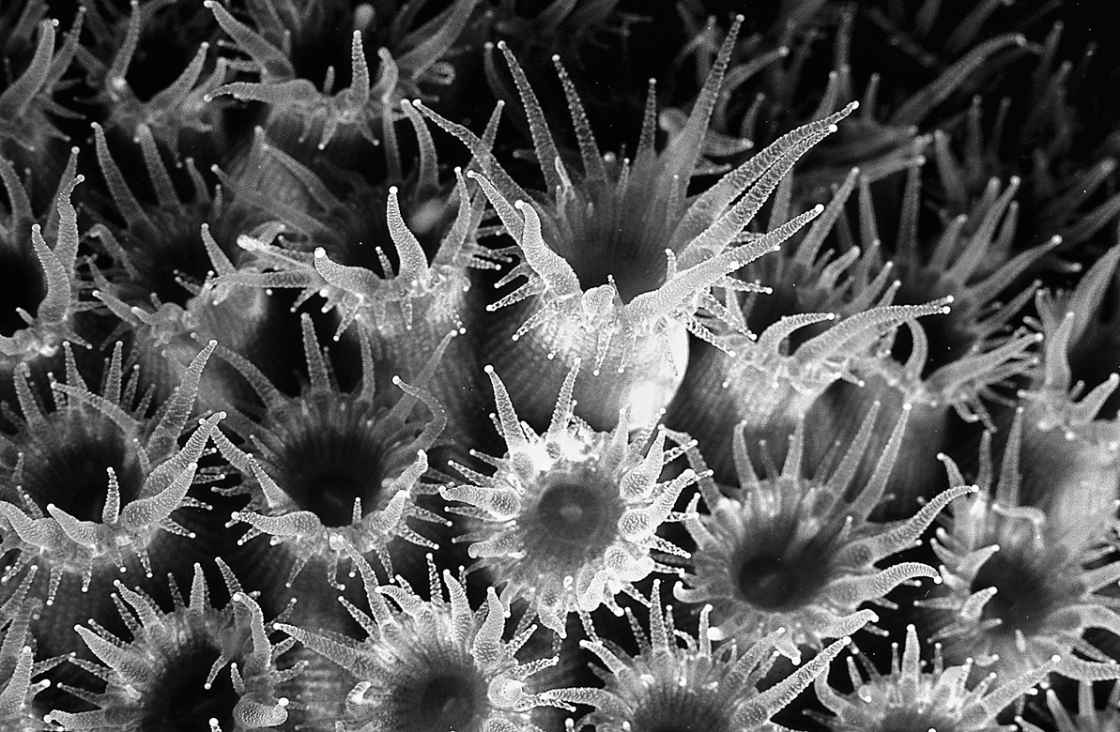

同样依旧成立的是达尔文对于珊瑚礁的描述——“世界上最精彩的事物之一”。事实上,对于珊瑚礁了解得越多,它们就显得越发不可思议。珊瑚礁是有机的矛盾体——这么一座可以撞毁船只的无情堡垒却是由微小的胶状生物构建而成。它们既是动物,又是植物,还是矿物,既充满了丰富多彩的生命形式,同时又主要由死亡的躯体组成。

与海胆、海星、蛤、牡蛎和藤壶一样,造礁珊瑚也掌握了钙化的炼金术。与其他钙化者的不同之处在于,珊瑚虫并非独自工作,生成外壳或是方解石板,而是从事着大型的社会化建筑项目,持续长达多代的时间。每个珊瑚虫的个体都要在其种群的集体外骨骼上添砖加瓦。在一个珊瑚礁上,数以亿计的珊瑚虫从属于多达100个不同的物种,却都献身于同一个基本任务。只要有足够长的时间(以及合适的条件),其成果就是另一个矛盾体:一个活的建筑。大堡礁断断续续地绵延了2600公里,在某些区域厚达150米。在大堡礁面前,吉萨金字塔不过是小孩子的积木而已。

珊瑚以这种历经无数代的巨型建筑工程的方式改变着世界,或许可以与人类所做的事情进行对比。不过两者有个关键的差异:人类替换掉了别的生物,而珊瑚支持着别的生物。数以千计甚至可能是百万计的不同物种演化成为依赖珊瑚礁而生存的生物。它们可能直接在这里获取食物或寻求庇护所,也可能以那些寻求食物和庇护所的生物为食。这种共同演化的冒险旅程已经持续进行了许多个地质时期。不过研究人员现在相信,这种情况不会持续到人类世结束。三位英国科学家近期表示:“珊瑚礁很可能将成为现代第一个在生态学意义上灭绝的主要生态系统。”[5]有些人认为大堡礁可以坚持到这个世纪末,而另一些人则认为甚至坚持不了那么久。独树岛科考站的前任负责人欧夫·霍格-古尔德贝格在《自然》发表的一篇论文中预测:如果当前的形势持续下去的话,那么到了2050年左右,来到大堡礁的游客就只能看到“正在迅速侵蚀掉的珊瑚砾海岸”了。[6]

我的独树岛之行完全是个意外。我原本只是计划待在苍鹭岛上,那里有个大得多的科考站,以及一个相当上档次的度假村。在苍鹭岛上,我本该要去观看一年一度的珊瑚虫排卵,以及一项在海洋酸化方面的开创性实验——我在好几通网络视频通话中都曾听人提起过这个实验。昆士兰大学的研究人员当时正在建造一个复杂的树脂玻璃中型实验生态系统,令他们能够操纵一块珊瑚礁区域中的二氧化碳水平,甚至还能够让生活在珊瑚礁中的各种生物自由进出。通过改变生态系统中的pH值,检测珊瑚所受的影响,他们就能够对于珊瑚礁的整体命运给出科学的预测。我到苍鹭岛的时候赶上了观看珊瑚虫排卵,后来又看了几次。但是那个实验的进度远远落后于计划,实验生态系统还没有搭建完成。那里看不到什么未来的珊瑚礁,能看到的只是一群焦急的研究生,整天在实验室里躬着身子焊接钢铁。