第一章 第六次大灭绝(第5/8页)

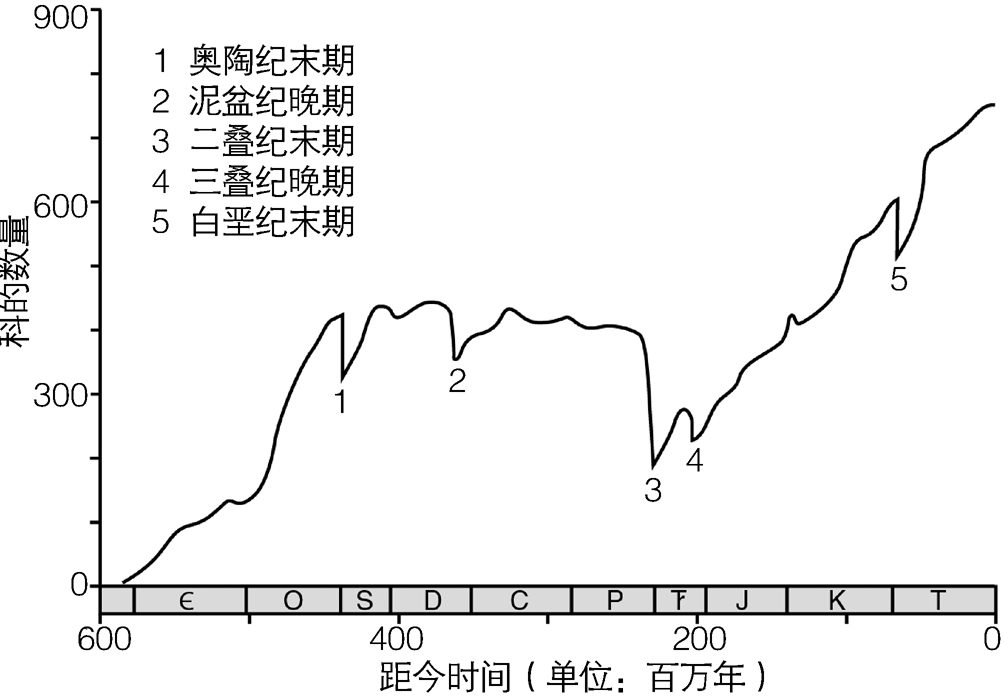

物种大灭绝则截然不同。有别于背景的嗡嗡声,大灭绝会是一声巨响,是灭绝速率图上的一个尖峰。安东尼·哈勒姆和保罗·魏格纳是来自英国的两栖爬行动物学家。他们在这一领域写了很多文章,把物种大灭绝定义为这样一类事件:能够“在并不太长的地质时期内消除掉全世界生物种类中非常可观的一部分”。[12]另一位专家戴维·雅布隆斯基认为大灭绝的特征是“在全球范围内”快速发生的“生物多样性的本质性丧失”。[13]研究二叠纪末期大灭绝的古生物学家迈克尔·本顿使用了生命演化树的比喻:“在物种大灭绝期间,演化树上的大量树枝被截断,就像是有一个手持巨斧的神经病发动了疯狂攻击。”[14]另一位古生物学家戴维·劳普则试图从受害者的角度来看待这个问题:“生物物种在大多数时间里只有很低的灭绝风险。但这种相对安全的情况却被偶尔才会出现的高危期不时打断。”[15]由此,生命的历史整体上是“偶尔被恐慌打断的长久安逸”。

在大恐慌的时期,一大类曾经占据支配地位的生物可能会彻底消失,或者降级为次要角色,几乎就像是整个地球正在经历一场大换角。这类大规模的物种消失令古生物学家们推测,在物种大灭绝事件中——除了所谓的五次大灭绝之外,还有很多次规模较小的类似事件——通常的生存法则不再奏效。环境条件的变化是如此剧烈或如此迅速,抑或既剧烈又迅速,以至于演化的脚步完全跟不上。事实上,那些在正常情况下用来对付生存威胁的性状,反而可能在这种极端异常的环境中成为致命因素。

目前还没有关于两栖动物背景灭绝速率的严谨计算结果,部分原因在于两栖动物的化石非常罕见。不过几乎可以肯定,这一速率低于哺乳动物的背景灭绝速率。[16]大概每一千年左右才会有一种两栖动物灭绝。这个物种可能来自非洲,或是来自亚洲,或是来自澳洲。换句话说,一个人目睹这样一次灭绝事件的几率接近于零。然而,格里菲思已经观察到了几种两栖类的灭绝。差不多每一位在野外工作过的两栖爬行动物学家都目睹过若干起这样的灭绝。(就连我,在为写作这本书做调研的时候,也遇上了一个两栖类物种的灭绝,还有三四个物种像巴拿马金蛙一样已经在野外范围内灭绝了。)“我选择两栖爬行动物学作为毕生的事业,是因为我享受与动物一同工作的时光。”亚特兰大动物园的两栖爬行动物学家约瑟夫·曼德尔森曾经写道,“我从未想过我的研究会重现古生物学中的事件。”[17]

今天,两栖动物“享受”着世界上最为濒危的动物纲这一与众不同的地位。根据计算,它们的灭绝速率可能比背景速率高了四万五千倍。[18]然而,还有其他许多物种的灭绝速率也在接近两栖动物的水平。据估计,全部筑礁珊瑚虫物种的三分之一、全部淡水软体动物物种的三分之一、鲨鱼和鳐鱼物种的三分之一、全部哺乳动物物种的四分之一、全部爬行动物物种的五分之一,以及全部鸟类物种的六分之一,都在走向各自的灭亡。[19]物种的消失无所不在:在南太平洋也在北大西洋,在北极也在撒哈拉,在湖水中也在岛屿上,在山巅之上也在山谷之中。如果你懂得如何寻找,在自家院落里也有可能追踪到正在发生的灭绝事件。

对于物种消失的原因,有着各式各样似乎完全不相干的解释。但是,只要对这类事件进行足够深入的追踪,你就会不可避免地找到那个共同的根源——“一个像野草一样的物种”。

Bd有能力自行移动。在显微镜下能够看到这种真菌产生的孢子长着细长的尾巴,能够像螺旋桨一样推动孢子在水中前进。它们也能被溪流或是一次暴风雨之后形成的地表径流带到更远的地方。(可能正是这类扩散作用导致巴拿马的疫情向东发展。)但是,这类运动无法解释这种真菌为何能差不多同时出现在世界上如此之多相距遥远的地区,包括中美洲、南美洲、北美洲以及澳洲。有一种理论认为Bd是随着非洲爪蟾的运输而遍及全球的。在20世纪50年代至60年代,非洲爪蟾被用于女性的孕检,因为雌性非洲爪蟾在注射了怀孕女性的尿液之后,会在几小时内产卵。令人感兴趣的是,非洲爪蟾虽然广泛感染了Bd,但它们自身似乎并不会受到有害的影响。第二种理论认为真菌是由北美牛蛙引入欧洲、亚洲以及南美洲的,或有意为之,或无意为之。这种动物的出口是为了满足人类的食用消费需求。北美牛蛙也广泛感染了Bd,但似乎并不会受其伤害。第一种理论已经被称为“走出非洲”,而第二种则或许可以被称为“蛙腿汤假说”。