有时(第2/2页)

这一叫,我就看穿了前面的脚本了。从“妹妹”篇到“姐姐”篇,从“阿姨”篇到“奶奶”篇,接下去几个人生章节,会是“太婆”篇、“人瑞”篇了。

推着轮椅带美君出去散步的时候,到了人多的地方,婆婆妈妈们会好奇观赏,有人会问,“她几岁?”

有点火大,懒得啰嗦,我干脆说,“今天满一百零三岁。”

众人果然发出惊呼,对人瑞赞叹不已。大胆一点的,会把脸凑近美君的脸,用考古学家看马王堆出土女尸的眼光审视美君脸上的汗毛和眼皮,然后说,“嗯,皮肤不错,还真的有弹性。”

每一个回合,都在提醒我:翻到下一章,就是我自己坐在那轮椅里,人们围观我脸上的汗毛了。

空椅子

太婆、人瑞的佈局,其实一直在那里等着我,只是当我在发奋图强准备联考的时候,当我起起伏伏为爱情黯然神伤的时候,当我意气飞扬、闯荡江湖的时候,从来不曾想到,在那最后一幕,台上摆着一张空椅子,风声萧瑟,一地落叶,月光凉透。

谢谢美君,她让我看到了空椅子。

因为看到了,突然之间,就有一双清澈的眼睛,从高处俯视着灯光全亮的舞台上走前走后的一切,也看得见后台幽暗神秘的深处。

此刻的我,若是在山路上遇见十七岁第一次被人家喊“小姐”而吓一跳的自己,我会跟她说,小姐,我不是巫婆,但是我认识你的过去,知道你的未来。那边有块大石头,我们坐一下下。我跟你说。

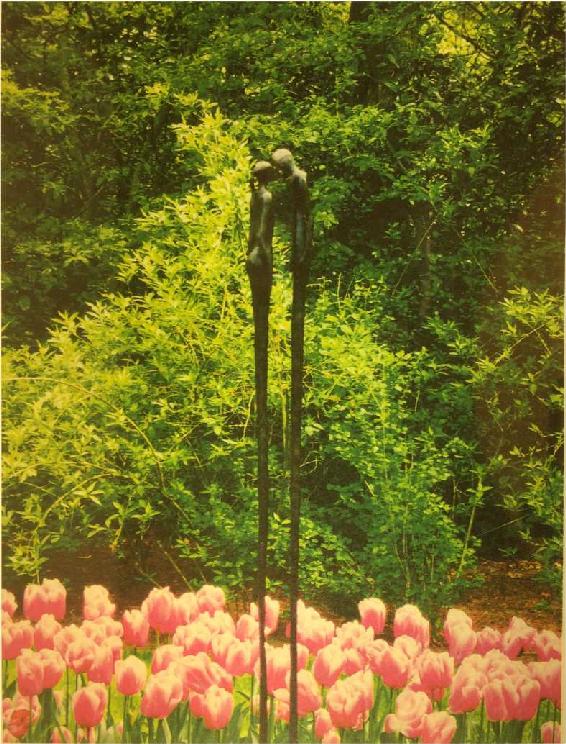

你以后会到欧洲居住,你会痴迷爱上一种阿尔卑斯山的花,叫做荷兰番红花。番红花藏在雪地下面过冬,但是,冬雪初融,它就迫不及待冲出地面。番红花通常是紫色,或浓艳,或清淡。最特别的是它的香气,香得有如酿制的香水,那浓郁幸福使得冬眠中的蜜蜂一个一个忍不住醒来,振开翅膀就寻寻觅觅,循香而飞。

你会看见,在欧洲,三月番红花开,四月轮到淡紫的风信子、金色的蒲公英、缤纷多色的郁金香,五月是大红的罂粟花和雪白的玛格丽特。你会发现,原来,春天是以花来宣布开幕的。但是花期多么短暂,盛开之后凋谢,凋谢之后腐朽,而蜜蜂,在完成任务以后,也会死亡。很快,下一年的雪,又开始从你头上飘下。在寒冷的北方,你特别能亲眼看见、听见、闻到、摸到生命的脉搏跳动。

润

你还没有读过圣经,但是你很快会把圣经当小说和诗来读。你会在一九七一年的四月十三日下午四点,在成功大学的霭霭榕树下,读到“传道书第三章”而若有所思地停下来:

凡事都有定期,天下万务都有定时。

生有时,死有时;栽种有时,拔出所栽种的也有时;

杀戮有时,医治有时;拆毁有时,建造有时;

哭有时,笑有时;哀恸有时,跳舞有时;

抛掷石头有时,堆聚石头有时;怀抱有时,不怀抱有时;

寻找有时,失落有时;保守有时,舍弃有时;

撕裂有时,缝补有时;静默有时,言语有时;

喜爱有时,恨恶有时;争战有时,和好有时。

“有时”的意思并不是说,什么都是命定的,无心无思地随波就好,而是,你要意识到:“天下万务”都是同时存在的。你的出生,和你父母的迈向死亡,是同时存在的;你的青春,和你自己的衰老、凋零,是同时存在的;你的衰老、凋零,和你未来的孩子的如花般狂野盛放,是同时存在的。你的现在,你的过去,和你的未来,是同时存在的。

如同一条河,上游出山的水和下游入海的水,是同时存在的。

因此,如果你能够看见一条河,而不是只看见一瓢水,那么你就知道,你的上游与下游,你的河床与沼泽,你的流水与水上吹过的风,你的漩涡与水底出没的鱼,你的河滩上的鹅卵石与对面峭壁上的枯树,你的漂荡不停的水草与岸边垂下的柳枝,都是你。

因为都是你,所以你就会自然地明白,要怎么对待此生。上一代、下一代,和你自己,就是那相生相灭的流动的河水、水上的月光、月光里的风。

那么,何必迟疑呢?每一寸时光,都让它润物无声吧。