未来:在回忆中开始(第2/6页)

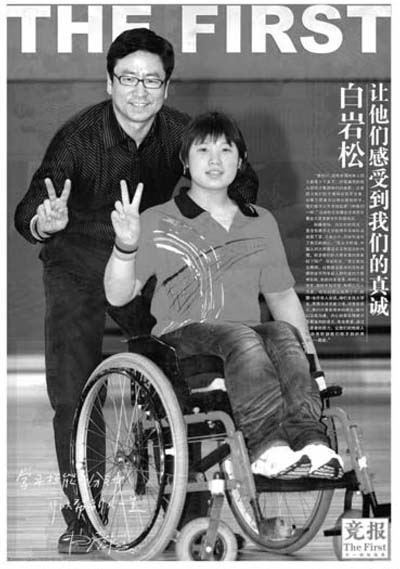

在北京奥运举办之前,我和杨扬、濮存昕等人,有时间就为残奥会做一些志愿者的事儿。相比于正常并鲜花陪伴的运动员来说,残疾人运动员以及整个社会上近八千万的残疾人,更需要支撑和支援。合影中是一位残疾乒乓球运动员,她还没有资格参加北京残奥会,但希望伦敦残奥会上出现她的身影。

有趣的是,当“爱国主义”更低调更内敛,“爱情主义”却前所未有地高调起来,几乎从头到尾无处不在,而且不分中外。

这个时候,我才知道,我们为什么会那么喜欢四年前的张国政,原来他四年前已用夺冠后的“老婆,我爱死你了”,提前宣告了奥运赛场“爱情主义”的到来!

埃蒙斯用四年两个最后一枪,成全了两位中国奥运冠军,但更成全了他与妻子动人的爱情故事。于是,你发现,从开赛的第一天一直到闭幕甚至很久以后的未来,埃蒙斯的爱情故事一遍又一遍地出现在中国的各种媒体中,他们夫妇几乎超越查尔斯与戴安娜以及小贝夫妇,成了在中国最知名的异域伉俪。

当然,中国运动员也更外在地展现着自己的爱情,事先就开始张扬的爱情,成了媒体聚焦并放大的重点。

杨威夺冠后,对着镜头喊“我想你”;

王楠打完最后一个球,含泪跑向老公;

沙排的田佳走出赛场,面对手拿玫瑰的男友,立即相拥深吻;

还有张宁和老公的默契,林丹和谢杏芳的相互鼓励,王敬之和谭雪共同面对失意、皮划艇外教马克和中国爱人的庆功亲吻……爱情终于成了主义,并在德国选手施泰纳夺冠后达到高峰,这位选手拿着不幸因车祸去世的妻子照片,站到领奖台上,他没有哭,却与天堂里的妻子,共同分享这份荣耀,那一时刻,爱情如此地耀眼,超越金牌!

我喜欢这种奥运与爱情的完美结合,爱情主义是另一种温暖的“爱国主义”,它从家庭爱起,从亲人爱起,它没有什么宏大的词汇,却贴近我们每一个人。是的,赛场上有些规则我们不懂,但是爱情,我们懂!

郎平赢球与刘翔退赛是两堂不错的公共课

自打郎平执教美国女排,人们就开始构思中美女排在北京奥运会上相遇的场面,让人想不到的是,它还真的来了,并且带来了人们构思时所没有想到的结果。

郎平接手美国女排时,中国女排是世界冠军和奥运冠军,而美国女排还多少显得有些业余。于是人们构思“和平大战”,是因为提前预定了中国女排胜的结局。在很多人心里,还不能接受中国人带外国人打败中国选手,如果输给我们,比如乒乓球跳水什么的,还可以接受。但出乎意料的是,当真的“和平大战”来临,中国女排和美国女排都处在危急的形势中,谁也输不起,于是“和平大战”无和平,最后中国女排输球!

不理解甚至责骂的声音一瞬间喷薄而出,在这个时候,媒体和相当多的公众显示出理性和成熟的一面,没多久,更多的人接受了郎平赢了中国女排的结果,和平之战变为平和接受之战,并迅速地在美国女排接下来的比赛中,又传出了“郎平加油”的呼喊声。别看这种转变只是一两天的时间,但它鲜活地成为我们走向成熟的一堂公开课。在这个你中有我,我中有你的时代里,我们不能只高兴于法国教练领着中国剑客击败法国人,也要适应中国人领外国人打败中国选手的局面,适应了就是一种真正的开放,一种内心深处的开放。

这堂课刚过,另一堂课又来了。

十三亿中国人在田径赛场上的独生子刘翔,居然一枪未跑,退赛了。那一瞬间,中国一片死寂,之后一声群体叹息,我们共同为刘翔写的大团圆结尾,怎么刚开始就结束?怎么可以演砸了?

互联网以最快的速度传送出责难、质疑和让人无法读下去的咒骂,“骗子!”“你应当走到终点!”“跑不过人家吓得吧!”……于是,孙海平泪洒记者招待会……那一天,奥运会消失,中国人眼中,只剩下刘翔。

因伤退赛,其实本不该是问题,所以仔细想起来,此事已与刘翔无关,而变成我们每个人的问题,该如何接受?能不能接受?

几个小时之后,骂声依然,但理解的声音增高了分贝,媒体保持着令人尊敬的理性,慢慢地,理性占了上风,越来越多的人开始平静地接受了刘翔退赛的事实。这个时候回头看,即使最初的咒骂,或许也不过是瞬间的发泄,不排除一段时间过后,他们中间的很多人,也慢慢成了理解者。理性的建立不容易,它需要时间,也应当给它时间。只不过,从郎平到刘翔,媒体和越来越多的公众站到了理性的一面,这是一种进步,媒体的理性,让民众的情绪在释放之后也被另一种声音平衡着,并给理性以生长的空间。