第16案 洋博士灵学救国 杨树浦魔曲杀人

上大学的时候,学校里悄悄流传过一盒磁带,叫《黑色的星期天》[1]。议论的人多,真正听的人少,因为据说听了这首歌的人,都会自杀。

我听了,没自杀(后来知道听的并非完整版)。至今,我都能想起在宿舍里,戴着耳机按下播放键的那一刻。那天晚上,宿舍里的哥们儿轮流看着我,不让我出门,不让我走近窗户,上厕所都得跟着。说实话,我当时很害怕,一宿没睡着。

这个传说现在网上还在讨论,还有人专门搜集了类似的魔曲,录了研究视频,研究这些音乐的心理成因。

两周前,我在太爷爷留下的笔记里,发现了他26岁时遇到的一件事,竟然和这种音乐有关。事情发生在上海杨树浦工业区(今杨浦区)。笔记里记录的一些地方,现在还存在,我到上海待了两天,把这个故事记了下来。

事件名称:鬼曲连环杀人案 事发时间:1916年8月中旬 事发地点:上海杨树浦地区 记录时间:1920年10月

这几年做夜行者,查过几百件大大小小的案子,除了记录下来,我并不愿和人聊起。直到前几天,戴戴突然问我:你见过最可怕的凶手什么样?她在写侦探小说,说想写一种“看起来很普通,实际上很可怕”的凶手。

小宝给她讲了安定门外的吃婴案件,说这个凶手最可怕,看起来很温和,但却敢撬开小孩的脑壳吃脑髓。戴戴不满意,说有点恶心,但不够可怕。小宝又讲了好几个案子,戴戴听得入迷,但每回都摇摇头。

我进卧室找出以前的笔记,翻到了民国五年(1916年)的记录,说:“几年前有个案子,小宝也没听过。这个凶手,我现在还在琢磨。”我泡上茶,拆了包烟,给他俩讲了这个我称作“鬼曲”的案子。

那是民国五年(1916年)8月,我还在上海。半年前,我从报社(指《申报》)辞职,开始单干,但做得并不好。我住在虹口的一间日式旅馆里,没有助手,没有枪,也没几个朋友。而且,大烟抽得还很凶。为了安心抽烟和查案方便,我在黄浦江北岸的码头还有一间棚屋。那个地方是个巨大的贫民窟,住的都是“棚户人”。

每隔十天半月,我都会在码头棚屋里待一阵,过过瘾,一点也不想戒掉。非要问我为什么,大概是当时黄先生的事[2],我还接受不了。

民国初年起,上海黄浦江畔有一些贫民窟,类似现在的城中村。这里住的主要是来上海乞讨和做工的移民,大部分来自苏北、山东和安徽。他们用破席、木板和稻草搭建房屋,屋内用稻草铺在砖上做床铺,把破罐子当炉子使。棚户区的居民被称为“棚户人”,是上海底层人的代名词

8月12号中午,我在棚屋区过完瘾,外面有人敲门,是住在隔壁的女孩陈姗姗。这姑娘是安徽巢湖人,那年23岁,在棉纱厂工作,总是上夜班。姗姗是棚屋区唯一认识我的人,经常给我拿些水果糕点,问我在看什么书。偶尔,她也会很小心地劝我少抽点烟。

那天,她才剪过头发,梳了个学生头,脸圆圆的,肿着眼睛,穿了件蓝色短衣。她站在门口,犹豫了一会儿,问我:“金先生,你是个读书人,你说世界上真有鬼魂吗?”

我刚抽完烟,脑袋里飘飘忽忽的,就敷衍了几句,说世上根本没有鬼,都是人编出来的。她没吭声,我又说了一句:“也可能有,报上不是有很多人都在说灵魂科学吗?”她盯着看了我一会儿,说了句“谢谢金先生”,就走了。

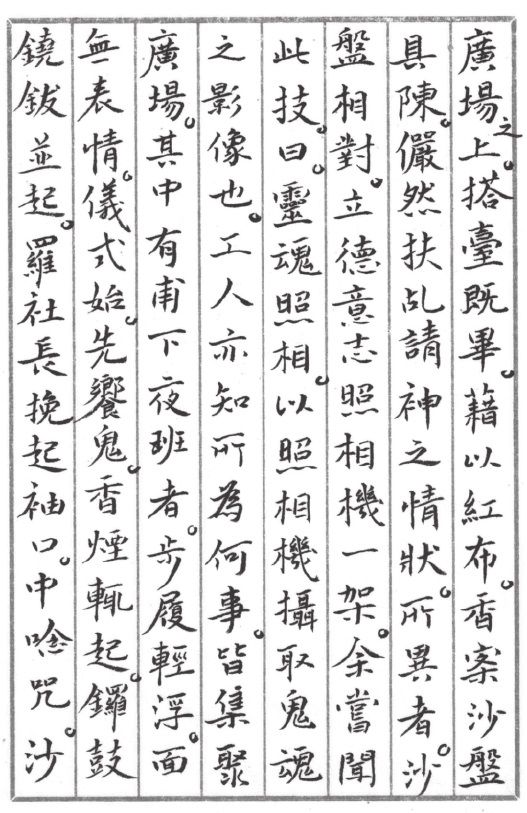

我当然不信鬼神,但懒得解释太多。那两年,不少人在研究一种西方的科学项目——灵魂学说,号称灵魂不死,可以感知,甚至和活人一样有善恶之分,能做坏事。就在前一天,《申报》刚刚登了一篇广告:《伍廷芳演讲通神社事预志》,预告里说,江苏教育会邀请伍廷芳[3]在上海做灵魂学演讲,演讲就在8月17号进行。

第二天,是农历的鬼节。早上9点多,我出门时又遇到了姗姗。她刚下夜班,有点迷迷糊糊。平时下夜班,她都会换上自己的衣服,工厂里的女孩都这样,不想让人知道自己是工人,出了厂就会穿得干干净净,特别喜欢打扮得像个女学生。这天早上,姗姗却穿着沾满了线头的灰色油服(工作服的俗称),胸口有一大片血迹。我叫住她,问出了什么事。

她说,鬼魂又作孽了,一个姐妹夜里自杀了。

“不知道什么时候跳的,早上下班的时候,在水塔下面发现了尸体,头全摔烂了。”姗姗说着弯腰呕吐起来。