第三篇 叛乱与反动:地方主义的政治 (1850—1856)(第2/21页)

“祖先堂”这个词,在广东就是指祠堂。由于十分强调风水,吉祥的地段是人们最希望的,所以很难得到,只有富裕的血缘组织才有能力获得这样的圣地。[20]“祠”同血缘分裂和宗族形成的过程有着密切的关系。后代子孙在室内神龛里保存的祖先牌位,四代以上的就得移走,“比大家庭更远的宗支就不能从中找到共同的祖先”[21]。但可代以另一种牌位,把它放置于特别的祖先堂即祠堂中,而不是放在家中。这种方式会导致形成一种更广泛的社会集团:比一般大家庭高一级的中间血缘体。[22]围绕一个祠堂所形成的血族以及其他中间血缘体的并入,需要更多的经济来源,于是一个宗族出现了,并且整齐而有系统地成长起来。这样,在只有一个或两个姓的某一乡村地区,可能有一个超过1000人的族,但却有20或更多的祠堂,其中一个主要宗族的祠堂称为大宗祠。[23]

宗祠与宗族土地一样,既团聚血缘体又分割血缘体。[24]因为,当有钱的家庭建立起自己的祠堂并维持着大家庭时,贫穷的同血族的家庭,没有祠堂,仍是分散的,单独的。简而言之,祠堂联合了扩展中的、活动的血缘体,使之与那些较弱小的家庭分开。

放在祠堂中的祖宗牌位没有放在家里神龛中的真正祖先牌位那样有一种内在的神圣感;它们代表的只是一种社会价值,而不是个人的宗教感情。这些牌位,确实给奉祀它们在那里的人及前去膜拜的子孙带来社会地位。对于地方团练的成员说来,能够列入这样的祖先堂,无疑是巨大的刺激。事实上,在广州府的各地方志中,关于团练活动最详细的记载并不见于列传,而见于有关礼典、礼仪这一类。[25]官方对于这类团练的赞许,在为祠堂作的褒奖牌碑中也能发现。团练有可能吸引或煽动破坏秩序的造反势力或异端势力,但他们所祈求的基本价值却是保守的、家族主义的、正统的。

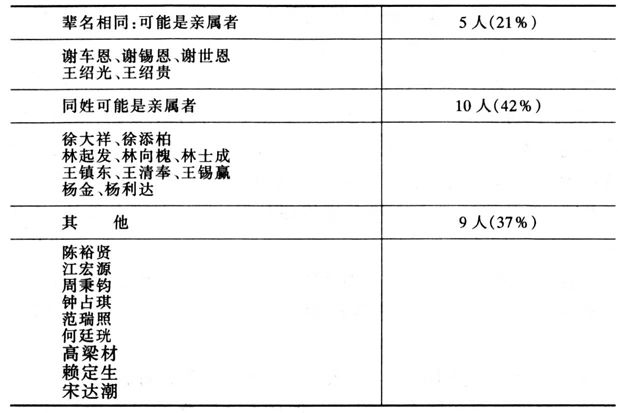

在绅士鼓励下的超越村庄和宗族的乡勇联盟中,血缘组织又怎么样呢?即使在这里,血缘组织仍旧一样重要。东平公社的24名领袖中有大约60%的人是同姓。这当然并不肯定表明亲属关系,但是他们相互间的密切关系,以及谢王两家的明显关系——同辈的人名有一字相同[26],表明广东省乡勇联盟之所以会取得成功,正是因为它们是聚集在早已存在的宗族的“旗帜”之下。特殊的团练组织是否曾以多族联盟这种早期形式存在过呢?那是可能的。但是,真正大规模的团练联盟,比如升平社学,是超越了宗族联盟的。绅士们使许多纵向的血缘体联合起来,这样,一个宗族内的绅士与佃户,同另一族的绅士与佃户之间的潜在的横向纽带,突然间联系起来或者是加强了。某一村的某一农民发现,他与另一个镇上的穷苦农民有着共同的经济或社会利益。如果没有团练运动,各个村子间互相的仇恨阻碍人们觉察这一点,这有利于领袖们控制一个宗族。[27]

表2 东平团练的领袖[28]

这种横向的移动,不可避免地使阶级—宗族的平衡以不断增长的力量互相反对。在外部的敌人——英国人威胁广州的时候,血缘关系维持着。可是,当这种威胁在1849年后明显消失时,阶级就开始居于宗族之上了。团练运动也增强了绅士们在每一血缘体中的统治。族人中的礼仪领导权不是必定掌握在本地著名人物的手中。族长可能是一个相当没有势力的人,仅因为他辈份高而被选,由于他不可能用自己的有力地位去谋私利而得到认可。[29]但是由于团练活动,选择一个政治上可以接受的绅士掌管祠堂和“公所”就变得必要了。在地方官与地方名人之间,控制的平衡被打破,终于影响了宗族。随着绅士担任的经济、政治、军事工作的增加,宗族村的作用也加强了。血缘体的领袖们参加了“公所”或“社学”这些紧密的政治和礼仪组织。[30]这个开始于19世纪中叶的进程,在20世纪以礼仪与政治的几乎完全一致而达于顶点。1930年时,“(广东)现时的乡村自治政府体系中,区的领导人、村长以及他们的下属,大部分是由有力宗族的有力人士推荐的”[31]。

所有这些变化破坏了宗族维持的社会平衡。到1845年时,社会开始分化为富裕者、贫穷者两部分,血缘关系不再能够模糊阶级利益了。这种在中国社会中常常呈现的阶级利益,在团练运动中明显地、赤裸裸地表现出来。它们并没有创造团练运动,像今屈诚二等史学家曾论证的那样。他们说,绅士们发起团练运动就是为了使怀有敌意的佃户在经济上继续处于受统治的地位;所以,太平天国时期的绅士团练被明确地看作是镇压造反农民的“反革命”力量。然而,团练在最初是团结了地主与农民的。在部分地由于鸦片战争引起的严重的经济危机中,排外主义与宗族使广州的乡村联合起来。但上述势力终于使社会两极化,于是团练的作用也发生了变化。它不再是民众自卫和使公众一致的手段,而成为其巨大的权力掌握在有钱的名人手中的社会控制的机构。随着这一进程,农民变得愤愤不平。越来越多的人开始加入超越宗族的秘密社会。[32]