第六章 悲痛的誓言(第2/6页)

这一次,秦穆公终于打败了晋国,洗雪了当年的耻辱。请问如果你是秦穆公,在成功雪耻之后,第一件事要做什么?

举国狂欢三日来庆祝?向晋国勒索更多的财富和土地?乘胜追击并吞晋国?都不是。

于是缪公乃自茅津渡河,封殽中尸,为发丧,哭之三日。

穆公从秦国渡河到了晋国,不是到占领的城池中巡视,而是专程到当年秦军战败的殽阨去。去那里做什么呢?因为当年秦军在殽阨战败,全军覆没,那些秦国的将士到现在都还暴尸荒野,无人埋葬(那当然,晋国人怎么可能帮忙埋葬)。秦穆公特意去这一趟,就为了给当年秦军阵亡的将士们举行丧礼,为他们痛哭三日。

丧礼之后,秦穆公召集了战胜的秦军将士们,当着所有人的面宣誓。这一篇誓言就是鼎鼎大名的《尚书•秦誓》,也是后来《尚书》的最后一篇。秦穆公要告诉所有将士什么呢?

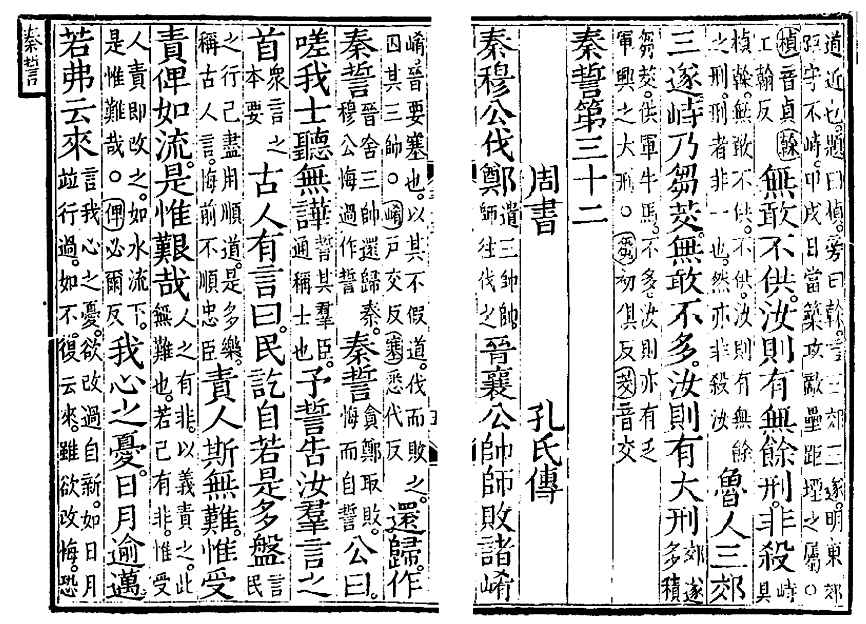

《尚书·秦誓》

乃誓于军曰:“嗟士卒!听无哗,余誓告汝。古之人谋黄发番番,则无所过。”以申思不用蹇叔、百里奚之谋,故作此誓,令后世以记余过。君子闻之,皆为垂涕……

《史记》中只引用了此篇的大意,意思是古人曾有言,遇事有必要先问问多历世事的老人,这样才不会有过错。为什么穆公要说这段话?因为他深深追悔当年没有听百里奚和蹇叔的话,才会铸成大错。

所以《尚书•秦誓》的目的,不是要向将士们宣传秦军多么厉害,不是要炫耀穆公多么伟大,而是要在所有人面前,再一次沉痛地认错。穆公不但要当众认错,还要特地作一篇誓言,让后来世世代代的子孙,都记得他曾经犯下了什么样的大错。

常人之情,掩过尚且不及,何况是要上位者公开向大家认错!更何况他不只是要现在的人记得他的过错,还要后世的人都记得他的过错。秦穆公这个人,实在太了不起!

各位可能会想,“认错”有这么重要吗?是的,非常重要。从历史上来看,任何一个人或团体都不是完美的,难免都有决策错误的时候。有错不怕,怕的是碍于上位者的面子或责任而不敢改正错误,甚至千方百计地去遮掩错误,于是一步错步步错,直到局面难以收拾。

更糟的是,上位者将错误推给下面的人,以为暂时如此便可解决问题,却不知上行下效,人人有样学样,于是推诿成风。有过者无罚,无辜者受罪,人心就此离散,败坏团体士气没有比这更厉害的。

只有真正有自信、有担当的人,才能勇敢承认自己的错误,也才能及时改正自己的错误,这样的人才是真正足以担当大任的领导者。

在历史上,其实并不是只有秦穆公如此,我再给各位举一个例子。在四百多年前日本的战国时代,有一个人叫德川家康,他原本是日本中部三河国的小诸侯。当时在三河国的东边,有一个极为强大的诸侯叫武田信玄,带领了大军要西上京都夺取天下,因此要攻打挡路的德川家康。德川家康年轻气盛,决定率领军队迎击信玄,两军在三方原会战。最后德川家康惨败,狼狈逃回城中,幸好武田信玄因为病倒撤军,德川家康这才逃过了一劫。

德川家康“颦像”

但德川家康并没因此而欣喜,反而专门命画师画一幅他因战败而愁眉苦脸的画像,提醒自己不要重蹈覆辙,也让后世子孙世世代代记得他今天犯下的过错。这幅画像后世称为“颦像”,一直保存到了今天。这样的胸襟,这样的气度,怪不得他最后能取得天下,建立将近三百年的德川幕府。

特别值得一提的是,其实《尚书•秦誓》最后还有一段话,值得我们好好看一看:

若有一个臣,断断兮,无他技,其心休休焉,其如有容焉;人之有技,若己有之;人之彦圣,其心好之,不啻若自其口出;实能容之。以能保我子孙黎民,尚亦有利哉!人之有技,冒嫉以恶之;人之彦圣而违之,俾不达是不能容。以不能保我子孙黎民,亦曰殆哉!

这段誓言是什么意思呢?穆公告诫子孙说:“如果有一个臣子,没有任何特殊的才华,但他的心胸宽大,能够容人。看到别人有才华,就好像自己有才华一样高兴;看到人家比自己更贤能,心中不但不会嫉妒,还会更欣赏对方。不是只有在嘴巴上称赞而已,而是真心地能容纳别人。这样的人,才是能保护我子孙和人民之人,才是真正对国家有利之人!