宋朝的房地产市场有多火?

历史上,房地产市场最为活跃的时代,我看非两宋时期莫属。当时的房地产换手率极高:“贫富无定势,田宅无定主”,“人家田产,只五六年间,便自不同”。为满足频繁的房地产交易,宋朝城市满大街都是房地产中介,叫作“庄宅牙人”。而频繁的换手率也意味着房子不愁卖不出去,因而宋朝的放贷机构很欢迎不动产抵押贷款,而在商业低迷的明代前期,当铺便倾向于拒绝不动产抵押。

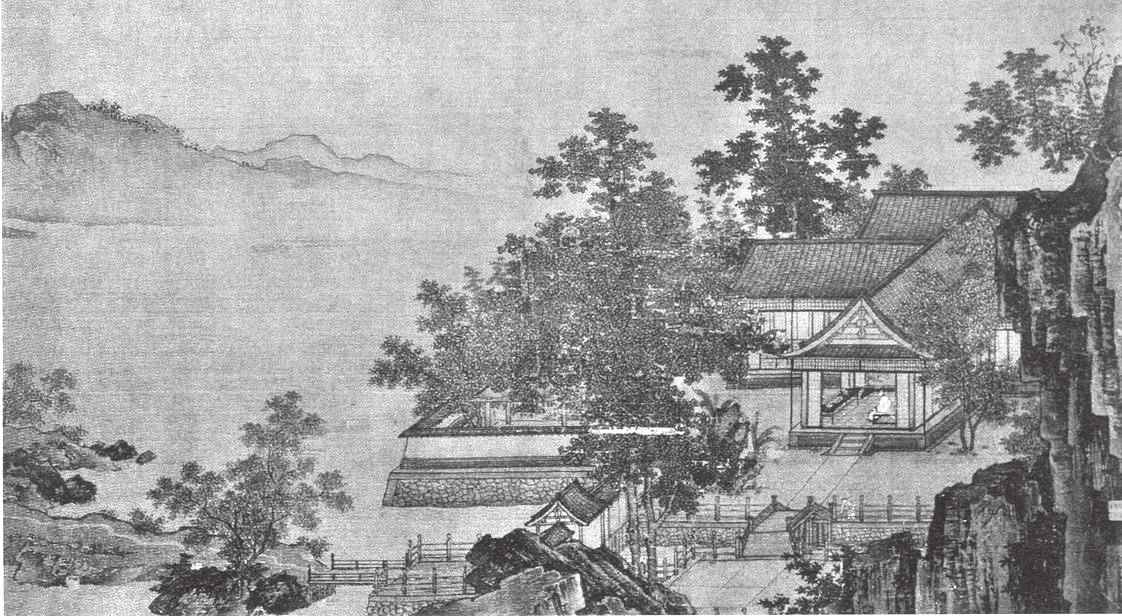

为什么宋朝的房地产市场这么活跃?不必奇怪,因为宋代商品经济发达,城市化方兴未艾,人口流动频繁,跟今天的趋势一样,宋人发迹后也喜欢往大城市挤,南宋的洪迈观察到,“士大夫发迹垄亩,贵为公卿,谓父祖旧庐为不可居,而更新其宅者多矣。复以医药弗便,饮膳难得,自村疃而迁于邑,自邑而迁于郡者亦多矣”。而一个人从农村搬到城市,首先必须解决的第一件事就是有个落脚、栖身之所,或购房,或租房,于是便催生了一个火爆的房地产市场。

据包伟民先生的估算,北宋后期,汴京市区的人口密度约为12000-13000人/平方公里(单位下同);南宋淳祐年间,临安府市区内的人口密度约为21000,咸淳年间,甚至可能达到35000。这是什么概念,今天纽约、伦敦、巴黎、香港的人口密度大致在8500以下,东京都与广州市区的人口密度为13000,北京约为14000。换言之,宋代特大城市的人口密度居然超过了今天的国际大都市。

如此之高的城市人口密度,势必导致大城市的商品房始终处于供不应求的卖方市场形态,房屋的销售价与租赁价越推越高,北宋前期,汴京的一套豪宅少说也要上万贯,一户普通人家的住房,叫价1300贯;而到了北宋末,京师豪宅的价格更是狂涨至数十万贯,以购买力折算成人民币,少说也得5000万元以上。难怪宋人要感慨说,“重城之中,双阙之下,尺地寸土,与金同价,非熏戚世家,居无隙地。”

租房族

由于首都房价太高,宋政府又没有为所有京官提供官邸,所以许多宋朝官员都买不起京师的房子,只好当了“租房一族”,这有北宋名臣韩琦的话为证:“自来政府臣僚,在京僦官私舍宇居止,比比皆是。”

如果我们去翻宋诗,便会发现,不止一位当官的宋朝诗人在诗中感叹租房过日子的生活。欧阳修官至“知谏院兼判登闻鼓院”,相当于最高立法机关第一负责人兼国家最高法院院长,还是只能在开封租房子住,而且房子非常简陋,他曾写诗发牢骚:“嗟我来京师,庇身无弊庐。闲坊僦古屋,卑陋杂里闾。邻注涌沟窦,街流溢庭除。出门愁浩渺,闭户恐为潴。墙壁豁四达,幸家无贮储。”这套破旧的古屋,每逢下大雨就浸水。

当过御史中丞(相当于现在的中央纪委书记)的苏辙,也是在京师买不起房子,一直住在出租屋,为此他多次在诗中自嘲:“我生发半白,四海无尺椽”;“我老未有宅,诸子以为言”。他的朋友李廌乔迁新宅,苏辙写诗相贺,同时也表达了他的“羡慕嫉妒恨”:“我年七十无住宅,斤斧登登乱朝夕。儿孙期我八十年,宅成可作十年客。人寿八十知已难,从今未死且磐桓。不如君家得众力,咄嗟便了三十间。”直到晚年,苏辙才在二线城市许州盖了三间新房,喜难自禁,又写了一首诗:“平生未有三间屋,今岁初成百步廊。欲趁闲年就新宅,不辞暑月卧斜阳。”

苏辙的哥哥苏轼门下有四弟子:秦观、张耒、黄庭坚、晁补之,人称“苏门四学士”,他们都在汴京租房子,其中晁补之与张耒同居馆职,同在城南僦舍,毗邻而居,两人经常诗酒唱酬,后来张耒在一首送给晁补之的诗中回忆说:“昔者与兄城南邻,未省一日不相亲。谁令僦舍得契阔,此事我每愧古人。”想起只能在出租屋招待朋友,诗人心中不免有些惭愧。

还有一位叫作穆修的小官,也曾给朋友写信发牢骚:“半年住京,延伺一命,虽室有十钱之物,亦尽为薪米、屋直之费。”每个月都要为房租发愁,日子过得比今日的“房奴”好不了多少。与穆修同病相怜的还有一位叫作章伯镇的京官,他说:“任京有两般日月:望月初,请料钱,觉日月长;到月终,供房钱,觉日月短。”看样子这位章大人还是一名“月光族”。

其实章伯镇也不用抱怨,因为在他那个时代,连宰相都要租房子住。朱熹考证说:“且如祖宗朝,百官都无屋住,虽宰执亦是赁屋。”宋真宗时的枢密副使(相当于副宰相)杨砺,租住在陋巷,“僦舍委巷中”,他去世时候,宋真宗冒雨前往祭拜,发现巷子狭窄,连马车都进不了,“乘舆不能进,步至其第,嗟悯久之”。