第一章 品位结构的研究框架(第3/13页)

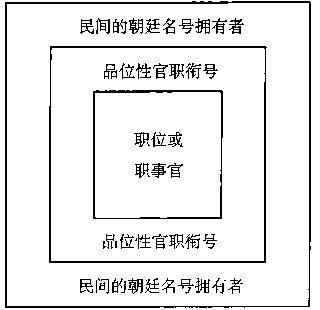

人员结构和名号管理的范围大于王朝职位结构的情况,不妨以下图显示之:

在上图中,“职位或职事官”对应的是职位结构;“品位性官职衔号”的拥有者也是官员,然而其官职衔号溢出职位结构了。进而“民间的朝廷名号拥有者”连官员都不是,但其名位也由朝廷人事部门颁授。

中国传统官阶制和现代文官等级制的差异,开始显露出来了。现代文官等级管理的重心在于“事”、在于职位,是一种“职位管理”的手段;相形之下,中国官阶除了用于管理职位,在更大程度上还是一种“身份管理”的手段。现代人事管理采用“为官择人”原则;而传统人事管理则经常“因人设官”,即,先有了一支“官人”的队伍,再考虑如何安排他们,让他们各得其所。因而绝大多数情况下,这里的人员结构与职位结构不对称,“官”不等于“职”,“官”多于“职”;王朝统治者不仅是在管理职位,还是在管理身份。这是传统官阶区别于现代文官制的最大特点之一,从而也是传统官阶研究最引人入胜的课题之一。对这个课题,现代文官理论为我们提供的分析手段,是很不充分的,因为传统官阶面对的那些问题,在现代民主国家不成问题,所以学者也措意无多。

以色列学者艾森斯塔得曾指出:“罗马、拜占庭和中国,各自都有双重的衔号制度。一种衔号确认其拥有者具有从属于某一特定阶级的一般标志,……另一类衔号则确认其拥有者的职能和官位”,统治者为了他的个人权力,将力图“创置新的衔号与官位,对世袭性称号和职能性官位加以区分。”(7)艾森斯塔得也看到了,不同位阶具有不同的性质和功能,有用于确认身份的,也有用来配置职能的。“职位管理手段”和“身份管理手段”的区分提示我们,在统治者规划品级位阶时,他至少将有两种考虑:“运作考虑”和“身份考虑”。

“运作考虑”着眼于行政运作和政治运作,可以说是以“事”为本的,即按政务需要来安排行政层级、官署等级和职位等级,其目的可以归纳为三:第一,标示职位的类别与统属,确认其间的指挥与协作关系;第二,标示各职位在行政或政治上的重要程度,把较重要的职位置于较高品级;第三,为人员的录用、酬报、激励和奖惩提供等级尺度。

“身份考虑”则以“人”为本,其目的也可归纳为三:第一,安排地位与身份,用官爵去适应或去调整社会等级秩序。第二,分配权势利益,在这时候,官爵是作为一种“权益”甚至“福利”而被授赐的,封官授爵是一种分配机制。如葛承雍先生的概括:“这套金字塔式的官僚等级权力结构,使得各级官吏享有与其官品相应的政治经济特权,是社会财富的合法瓜分者。”(8)第三,维持政治效忠,比如通过特定衔号等级来维系“拥戴集团”,由此强化“效忠机制”。

就“运作考虑”而言,传统中国王朝与现代文官制还是有很多相通之处的。当然在职位结构上,传统行政组织与现代行政组织的差异也昭然可见。现代法制国家的行政部门只是三权分立下的一个子系统,而传统中国政府却是一个一元化体制,司法、立法与行政不分立;现代政府的复杂程度适应了现代社会的高度分化,传统政府则相对简单得多了,而且还存在着一些较原始的、或现代社会所没有的职类,例如皇帝侍从、后宫女官等等。

从“身份考虑”看,现代政府与传统王朝的差异就更大了:中国官阶是一种安排社会身份的手段,是一种分配权势利益的手段,是一种维系政治效忠的手段。那虽然也将体现于职位结构,例如为安排人员的特殊需要而设置职位;但主要发生在人员结构方面,是通过品位安排体现出来的。中国品位体制的繁复精巧,在前现代社会中少有匹敌。

在“国家—社会”的二元对立视角中,“国家”往往被视作一个施加政治调节的功能组织;然而换一个角度,中国国家也是一个身份组织、“生活组织”,即一群人赖以谋生牟利的组织,它的内部就是一个“社会”。除行政效率的最大化之外,安排身份的尊卑贵贱,也是国家的重要组织目标。进一步说,国家的外缘是弥散的,还与社会交织纠缠在一起,这从名号向民间颁授一点上,也能看得出来。那个所谓“国家”是一个“大共同体”——古人所谓“天下”——的一部分,是其核心、主干部分;由此看过去,“社会”反而成了国家的外围、枝叶和根基了。因而“国家”的生活结构与身份结构,与外部社会构成了连续体,王朝等级管理范围的普泛化即其体现。