06 冲入AI无人区:无人驾驶之路(第2/9页)

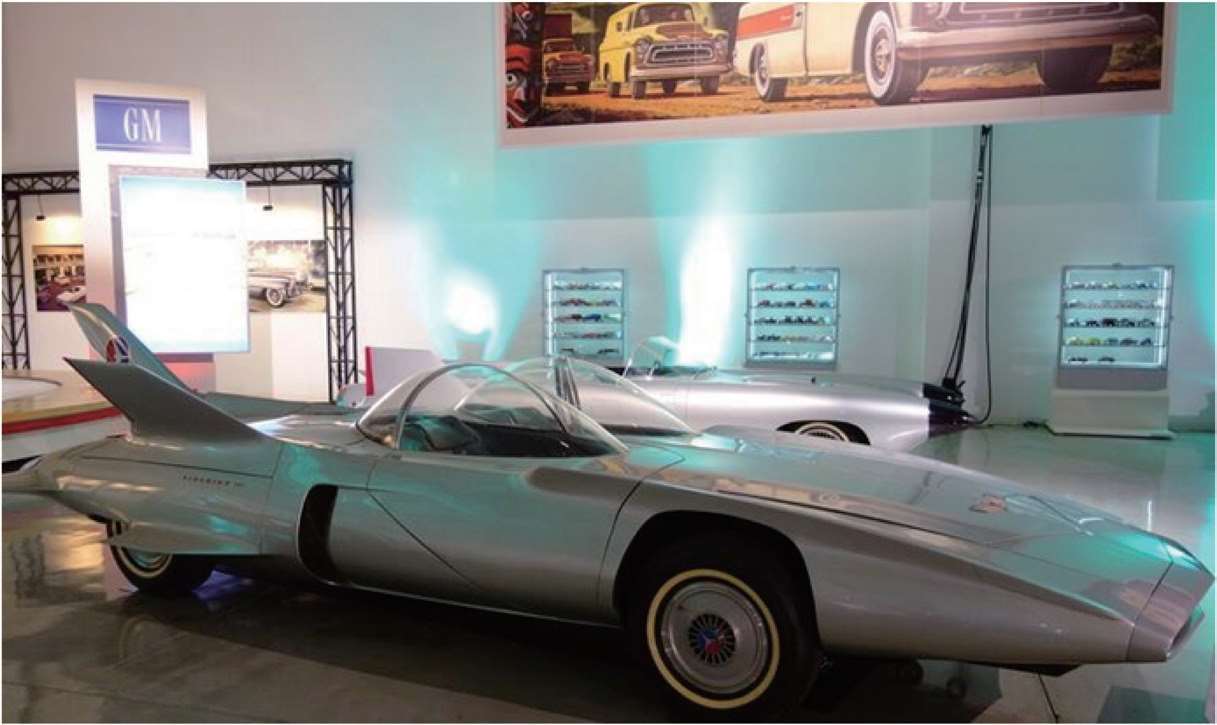

1956年,通用公司造出了无人车的实体。它展出的Firebird II(火鸟二代)概念车,首次提出了安全及自动导航系统。钛金属、流线型的车身简直像是一枚直接从科幻电影中开出来的火箭。这只“火鸟”推出第三代时广告语是:“想要坐着放松一下?好,设定好想要的速度,然后调成自动导航状态吧。放开手柄,Firebird III会自己搞定。”

图6-3 Firebird III(火鸟三代)

通用公司还邀请BBC现场直播了高速公路上的无人驾驶测试,不过,这时的无人车依旧通过接收预埋线缆发送的电子脉冲信号行驶,没能挣脱“地面轨道派”的思路。

至此,不论是将“遥控器”掌握在人类手里,还是可行性不高的预铺电缆,都和人类想象中自由、流畅的无人驾驶体验相去甚远。直到20世纪60年代,俄亥俄州立大学的项目负责人Cosgriff(科斯格里夫)还深信,埋设在道路中的电子导航设备将在15年内推向公共道路。世界各国的实验室还要在这些“磨盘”的圆周上徘徊多年,唯一的区别是各自走出的半径大小。

曙光就在前方

当时,影响今天无人车的主流技术已经在各大研究机构中显露雏形。只不过在那时,这些技术零星分散在各处,也没有人想到要把它们组合起来。

1966年,智能导航第一次出现在美国斯坦福大学研究所里,SRI人工智能研究中心研发的Shakey是一个有车轮结构的机器人。它可能要花上数小时才能完成开关灯这样简单的动作,但在它身上,内置了传感器和软件系统,开创了自动导航功能的先河。

1977年,日本的筑波工程研究实验室开发出了第一个基于摄像头来检测前方标记或者导航信息的自动驾驶汽车。这辆车配备两个摄像头,在高架轨道的辅助下时速能达到30公里。这意味着,人们开始从“视觉”角度思考无人车的前景。导航与视觉一起,让“地面轨道派”寿终正寝。

与此同时,GPS系统于1973年开始发展。DARPA(美国国防高级研究计划局)在1984年启动了“ALV自主陆上车辆”计划,目标是通过摄像头来检测地形,由计算机系统计算出导航和行驶路线等。当时,这一机器人采用激光雷达来识别道路,依靠GPS进行导航,并通过小型化的短波雷达来发现前方突然出现的障碍物并自动刹车。在这些描述中,已经不难看出无人车研究路径的成熟,但遗憾的是ALV项目研究持续了5年,由于成果有限,国会削减经费,被迫终止。这一停,又将无人车的诞生推迟了若干年。

同样在军事领域投入无人车研究的还有德国。德国军方科研机构从1987年开始和奔驰合作,开发无人驾驶车辆,其技术甚至比DARPA的ALV项目更为成熟,采用摄像头和计算机图像处理系统对道路进行识别。这项研究同样没有取得太多成果。

在今天我们已经知道,要让无人车具备敏锐的“视觉”,中间还隔着运算速度、大数据、深度学习等数不清的技术鸿沟。

1993—1994年,来自德国慕尼黑联邦国防军大学的Ernst Dickmanns(恩斯特·狄克曼斯)教授团队改装了一辆奔驰S500轿车,让其配备摄像头和其他多种传感器,用来实时监测道路周围的环境和变化。这是那个年代最成功的“动态视觉”实验。这一次,这辆奔驰S500在普通交通环境下自动驾驶了1000多公里。

几乎同时,从1984年就开始投入无人驾驶探索的美国卡内基梅隆大学,率先在1989年使用神经网络来引导自动驾驶汽车,即便那辆行驶在匹兹堡的翻新军用急救车的服务器有冰箱这么大,且运算能力只有Apple Watch(苹果智能手表)的1/10。但从原理上来看,这项技术和今天无人车控制策略一脉相承。

这所大学的NavLab项目在1995年发展到了第五代。一辆1990年款的Pontiac Trans Sport(运动跑车)经过改装后,配备了包括便携式计算机、挡风玻璃摄像头、GPS接收器以及一些其他辅助设备。成功完成了从匹兹堡到洛杉矶的无人车跨越国土之旅。从现在的意义上,可以算作“半自动驾驶”。它们的研究成果对于现在的无人驾驶技术提供了很大的借鉴意义。

和全球的发展节奏相近,从20世纪80年代起,我国开始了针对智能移动装置的研究,起始项目同样源于军用。1980年国家立项了“遥控驾驶的防核化侦察车”项目,哈尔滨工业大学、沈阳自动化研究所和国防科技大学三家单位参与了该项目的研究制造。20世纪90年代初,中国也研制出了第一辆真正意义上的无人驾驶汽车。