利维坦21

然而,阿布鲁是利维坦。

一群勇敢的水手围攻都杀不死的巨鲸。他不可能像其他血肉之躯那么容易死。虽然他和他的同类——疯掉的流浪汉,因为脑子有病沦落到了贫困的最底层,从此危机四伏——没什么不同,但他可能比他们更近地接触过死亡。大家都知道,他主要靠吃从垃圾堆里刨出来的东西维生。他没房子住,找到什么就吃什么——露天屠宰场掉在地上的肉、垃圾里的食物残渣、树上掉下来的水果。吃这些东西,还吃了这么长时间,你会以为他早就染上了什么病,可他活得好好的,精力充沛,身体健康,还长了小肚子。当他因为踩上了碎玻璃而血流不止时,人们觉得这下他要完了,可没过几天他又活蹦乱跳地出现了。不过,这些都只是原本可以让他丧命的小事;还有许多别的事。

在遇到阿布鲁后第二天,我们聚集在奥米-阿拉河边。在那里,所罗门告诉我们,他之所以严厉警告我们不要听阿布鲁的预言,是因为他相信阿布鲁是披着人皮的恶灵。为了支持他的论点,他跟我们讲了好几个月前他目睹的一件事。那天,阿布鲁在路边走着走着突然停了下来。天在下毛毛雨,他的身上湿了。他相信自己的母亲就站在公路中间,于是对着公路呼唤她,恳求她宽恕他对她所做的一切。正当他恳求她,显然是在同她交谈时,他看到一辆车从公路另一边飞驰而来。他怕极了,高声叫母亲赶快离开公路,但那个他以为真的存在的幽灵站着不动。就在汽车开到阿布鲁幻觉中他母亲站立的位置时,阿布鲁冲上公路去救她。汽车一下子把他撞到了长草的路肩上,自己则滑出公路,卡在附近的灌木丛里,停了下来。据说,车上的人以为阿布鲁已经死了,但他只是在倒下的位置躺了一会儿就站了起来,浑身是血,前额上开了个口子。他站起来后开始拍打湿漉漉的衣裳,好像那辆车只不过是把一阵灰带到了他身上。他一瘸一拐地走开了,边走边朝着车开走的方向说:“你想杀人对吗,呃?看见有女人站在路上,你不能停一下吗?你想杀人吗?”他一路走一路喋喋不休,有时候还停下来,一手拉着耳垂,回头告诫那个司机下次要慢慢开:“你听见了吗?听见了吗?”

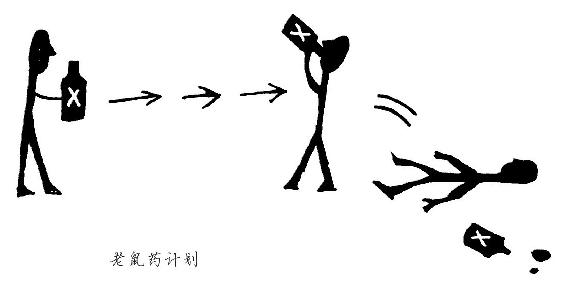

父亲宣布我们可能要移民去加拿大的第二天,哥哥朝我手里塞了一张草图。我坐下来盯着图看,他开口了。

“我们可以用老鼠药毒死他。我们可以买一包老鼠药,放在面包或其他吃的东西里,拿给疯子,反正他哪儿来的东西都吃。”

“对,”我同意,“他连阴沟里的东西都吃。”

“的确如此。”他点点头,“但你有没有想过,为什么吃了这么多年,他还活着?他吃的东西难道不是从垃圾堆里刨出来的吗?为什么他还不死?”

他指望我给出答案,但我给不出。

“你记得所罗门跟我们讲过的故事吗——为什么他怕阿布鲁,不想跟他扯上任何关系?”

我点点头。

“那你明白了,是吗?听着,我们不能放弃,但我们也得记住,这是个怪人。那些傻瓜”——他现在管阿库雷居民叫“傻瓜”,谁叫他们听任阿布鲁活着——“相信他是某种肉身不灭的神,你知道,他们愚蠢地以为,在人类理性界限之外生存了这么久已经改变了他的人性,他不再是个凡人了。”

“这是真的吗?”我问。

“如果我们给他吃掺了毒药的面包,别人会以为他是吃了什么从垃圾堆里翻出来的东西死的。”我没有问他这个结论是怎么得出的,因为我对他拥有众多神秘知识深信不疑。过了一会儿,我们俩就出门了。哥哥短裤的前口袋鼓鼓囊囊,里面塞满了用一小包老鼠药浸泡过的撕碎的面包。面包是他从前一天的早饭里省下来的。出门前,哥哥把干瘪的面包屑拿出来,再次撒上老鼠药,弄得我们房间里一股刺鼻的气味。他说,他希望我们只需要“行动”一次,一击成功。我们带着毒面包去了阿布鲁住的破卡车,他不在。我们听说卡车门还能正常开闭,但它几乎一直是开着的。卡车里的座椅快散架了,几乎只剩木质骨架,皮革覆面都撕破了,磨坏了。车顶锈迹斑斑,雨水正从破洞里钻进来。座椅上堆着各种废品:一条蓝色的旧窗帘从座椅上拖到地板上,一盏旧煤油灯没了玻璃罩,只剩一个框架,还有一根棍子、一些纸张、破鞋子、罐头,反正都是从垃圾堆里刨出来的物品。

“大概时间不对,”哥哥说,“我们先回家,下午再来;说不定那时候他就在了。”

我们回了家,下午又去了一次。其间母亲回来过,煮了甘薯作为午饭,不久又回市场了。等我们到了卡车那儿,疯子真的在,但接下来的事完全出乎我们的意料。他在两块大石头上架了一口瓦锅,手里拿着一个瓶子正俯身往里面倒某种液体。两块石头中间堆着木片,显然是当柴火用的,但没点着。把瓶子里的东西都倒进锅里后,疯子拿起一个我们看不清楚装了什么的饮料罐,倒转过来,使劲往锅里倒。后来,他摇摇罐子,朝里面细看一番,又把残留的东西刮出来,直到他认为罐子空了,才把它小心翼翼地放在一张堆满了东西的小凳子上。接着,他冲进卡车,拿出一包看似叶子的东西、一些骨头、一个球形物体和一些要么是盐要么是糖的白色粉末。他把这些东西都倒进锅里,然后猛地往后退了一步,就像往热油里倒东西被烫了那样。我乐坏了。看来这疯子是在——或者说他以为他在——煮一锅以垃圾和废品为原料的大杂烩。有那么一会儿,我们忘记了自己的使命,目瞪口呆地看着眼前的一幕,直到有另外两个男人加入我们,共同欣赏阿布鲁掌勺。