第三章 水的模样

海的禁令

有人坠海,不准下去救援!

这是“北京”号的“十戒”之一。不是我们要抛下伙伴,不近人情,而是在波涛汹涌、能够吞噬一切的白令海上,有人坠海,是不可能救得上来的。下去救,不过是再搭进去一条命而已。我们能做的,就是采取“刻舟求剑”的方式,一个人的手指紧紧地跟着落水者,船长调整船的方向,其他人从100开始倒数。能够游回来算命大,游不回来,谁都无能为力。

之前我们做了一个测试,将一只油桶扔进了海里。计时器仅仅走到30秒的时候,鲜艳的红色油桶已经用肉眼看不见了,即使借助于高倍望远镜,也看不到一丝红色。

在汪洋大海里,一个人,一艘船,实在太渺小。

船上还有一些其他戒律,都是出发之前我们多方权衡后定下的。

禁酒。在电影里,有水手的地方就一定有朗姆酒。但是在现实里,船员必须禁酒。人手有限,经不住一个人的宿醉;空间有限,一个趔趄就可能跌落大海;意志有限,经不住更多的酒精诱惑。

幸好不用禁烟。我运了100条烟上船,虽然烟民只有我和老陈,可实在无聊的时候,他们三个男的,也会找我切几根,叼着打发时间。

随着航行越走越远,我们最大的敌人,已经不是风浪,而是无聊。

从起航时候的兴致勃勃,到热情渐渐消散,接下来是索然无味,到现在,全是在咬牙坚持。

航行初期,聊天是打发时间的最好办法。很快,每个人都把自己从三岁穿开裆裤,到上个月股票小挣了几千块的琐碎事儿,全讲了一遍。接下来,开始讲祖上的事儿。从曾子到魏徵,从陈胜到苏轼,一船人开始“拼爹”,比谁的祖宗更牛逼。到最后觉得没意思了,又没聊的了,就把三岁到三十岁的事儿再讲一遍。

进入阿留申群岛时,魏凯已经第八次讲他的初恋了。而每个人的家谱和人生履历,被淘得毫无槽点之后,大伙儿都感觉张嘴说话都多余了。你什么事儿我都门儿清,仿佛一眼就能看到对方出生时候的样子。

有时候大伙儿也唱歌,虽然全船人都没什么音乐天赋,全是五音不全的“残疾人”,但在海上随便怎么唱,绝对不会扰民。最开始唱流行歌,接下来唱《大海航行靠舵手》《众人划桨开大船》《水手》……过了济州岛,就开始唱红歌了。而一上白令海,《敢问路在何方》则成了首选曲目。

机房的硬盘里,拷了近百部电影。出海两个月的时候,每部电影都被看了不下三次。实在看不下去了,百无聊赖之下,不看了,电影依然开着,听。

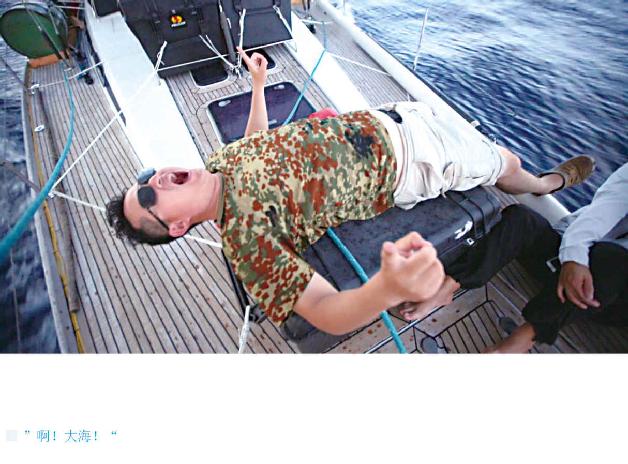

老陈上船前,在iTouch里下了几十部小说,最后这成了他们打发时间的唯一工具。现在老陈每天做的事儿,就是值班的时候躺在甲板上看小说,轮休的时候躺内舱看小说。每天几乎就一句话:“真他妈无聊。”然后,把小说从头再看一遍。

白令海的不安静,让我们的无聊减弱了许多,每个人都得忙起来。相比我们在船上的手忙脚乱,留在北京的烟斗,这会儿更是心急如焚。

中国以前没有民间船只走这条线路,所以可供参考的海事资料非常少。烟斗去找了相关机构的海洋研究所,一些老博士听烟斗说咱是开着帆船过白令海的时候,都不约而同地说了六个字:你们这是找死。

这些话烟斗当时没有告诉我。他锲而不舍地搜集资料,找一些民间玩儿帆船的老手讨教。最后,烟斗用俩三角尺,在一张白纸上画出了我们的海事图。再根据近几年同期同位置的气象情况,推算“北京”号每一步要走的航向。

风雨交加,“北京”号像是走钢丝一样,颤颤巍巍地在白令海上前行着。左右不远的地方,都有风暴团。烟斗的导航一步出错,我们就可能被卷进去。

在白令海的最深处,我萌发了一个想法:我要去海里拍摄“北京”号。一路走来,摄像机只能在船上记录我们,我们却无法去拍摄一张“北京”号劈波斩浪的勇猛照片。

我这个想法几乎遭到了所有人的反对,这太危险了。为了拍一张照,可能丢一条命,不值。他们越是拦着,我下去拍摄的兴趣就越强烈。拗不过,放下小艇,曾乔陪我下了船。他负责开小艇,我来拍。

这确实是件难度系数很高的活儿,风云变幻的大洋上,小艇就是一片羽毛,随波逐流,完全不受控制。搞不好一个浪头拍过来,我俩就直接给摁进海里去了。性命攸关,只能匆匆拍下几个镜头,就赶紧回到稍大点儿的那片“羽毛”上。

在海里看“北京”号,我更觉得它是一个勇士,坚强无比,带着我们和这能量无限的大海对抗。