第四章 菊石的运气(第7/8页)

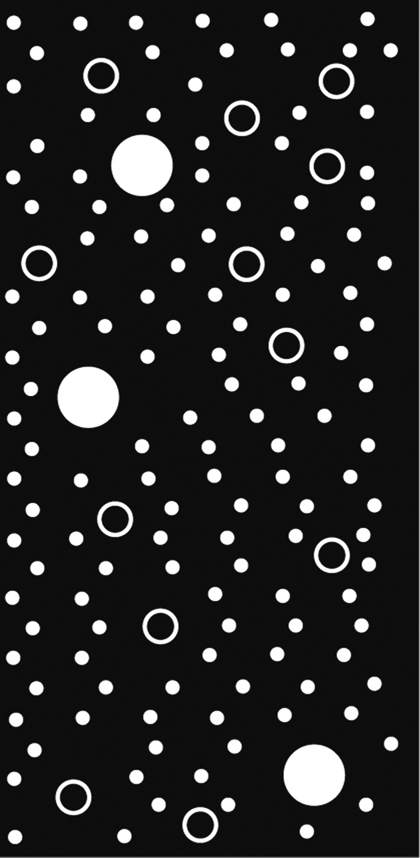

请看配图。每一个物种都有所谓的“保存可能性”,即该物种的一个个体变成化石的几率。这个数字受很多条件的影响而变化,例如这种动物的常见程度、生活范围以及躯体组成。(显然,厚壳的海洋生物比骨头中空的鸟类有更大的机会变成化石,从而保存下来。)

在这张配图中,大的白色圆盘代表极少成为化石的物种,中等大小的圆圈代表更容易成为化石的物种,而小的白色圆点则代表数量更为充足的那些物种。就算是所有这些物种在同一时间一起灭绝,但看起来似乎是白色圆圈的物种在更早的时间就灭绝了,仅仅因为它们的骸骨数量更少。这种效应根据最先发现它的科学家的名字命名为“西格诺尔-利普斯效应”(Signor-Lipps Effect),它有可能“模糊”掉突发性的大灭绝事件,使其看起来似乎是长期进行的事件。

在K-T灭绝之后,生命用了数百万年的时间才又恢复到之前的多样性水平。另一方面,许多幸存的动物门类似乎都萎缩了。这个现象在古比奥含铱层之上的微小有孔虫中就有所显现,被称为小人国效应(Lilliput effect)。

兰德曼、加尔伯还有那两个研究生整个上午都在溪床上砸石头。尽管我们位于这个国家人口密度最高的州中央,但却没有一个经过这里的人来看看我们在干什么。随着太阳越升越高,天气变得更热更潮湿了,能站在及踝的水中是件很愉悦的事情(尽管我一直对那暗红色的石灰岩感到好奇)。有人带了一个空的纸板箱。既然我没有镐,索性就帮忙收集他们发现的化石,放在纸箱中排列好。他们又找到更多的彩虹盘船菊石,以及几个龙骨真棒菊石(Eubaculites carinatus)。后者没有螺旋状的外壳,只有一个像矛一样细长的壳。(关于菊石的灭绝,在20世纪初曾经有一个流行理论认为,像龙骨真棒菊石这种没有螺旋的外壳表明,这类动物已经穷尽了演化的所有可能性,进入了某种Lady Gaga[26]式的颓废时期。)突然,加尔伯激动地冲了过来。他手里拿着一块从溪床上敲下来的拳头大小的石头,指着侧边上一个指甲似的东西给我看。他解释说,这是一块菊石的颚。相比于菊石柔软躯体的其他部分,颚更常出现在化石中,但仍是极其罕见的。

“有了它,这趟就没白来。”他大声说道。

我们并不清楚究竟是大撞击的哪一方面影响了菊石,是热、黑暗、寒冷,或是水中化学成分的改变。同样不太清楚的是,为什么它们的一些头足纲表亲得以幸存。不同于菊石,鹦鹉螺就熬过了大灭绝事件:从白垩纪末期算起,这一物种大部分都存活到了第三纪。

解释两者差异性的理论之一认为原因在于卵。菊石的卵极其微小,直径不足1毫米。结果就是,这些卵孵化出来的菊石幼体也非常小,没有移动的能力,只能在水体表面随波逐流。鹦鹉螺产的卵则非常大,几乎是所有无脊椎动物中最大的,直径约2厘米。孕育一年之后,孵化出来的鹦鹉螺幼体就像是迷你版的成年个体,立刻就能四处游动,在深水中寻找食物。或许,在大撞击之后的海洋表面,水体环境中有很强的毒性,令菊石的幼体无法存活,而底部的水体环境还没那么糟,于是鹦鹉螺的幼体设法坚持了下来。

无论具体的解释是什么,这两类动物截然不同的命运提出了一个关键问题。今天还存活着的所有生命(包括所有人类),都是那场大撞击幸存者的后代。但是并不能由此得出结论,说它们(或是我们)对环境适应得更好。在极端压力的环境下,“适应”这个概念已经失去了其本来的意义,至少在达尔文学说的角度来看是这样的。当一种生物面对它在整个演化历史上从未遭遇过的情况时,无论好坏与否,它怎么能够适应得了呢?伦敦自然历史博物馆的一位古生物学家保罗·泰勒所说的“生存游戏的规则”,在这样的时刻突然改变了。[27]在数百万年甚至数千万年里一直让某种生物得以占据优势的性状,一朝之间就成为其致命因素(尽管在事情发生数百万年之后,可能很难去确定这些性状到底是什么)。菊石与鹦鹉螺之间的问题,同样也存在于箭石与鱿鱼之间,蛇颈龙与乌龟之间,恐龙与哺乳动物之间。之所以你手中这本书的作者是一个长毛的双足动物,而非一只长鳞片的双足动物,更主要是因为恐龙的坏运气,而非哺乳动物有任何的优越性。

“菊石什么也没做错。”兰德曼一边对我说着,一边把小溪中取得的最后一块化石收拾好,准备返回纽约市了。“它们的幼体像是浮游动物,而这在它们所存在的岁月里是件极好的事情。随波逐流,扩散到更广阔的地域中,还有什么更好的方法吗?然而到了最后,这可能恰恰成了它们毁灭的原因。”