第四章 菊石的运气(第3/8页)

然而在专业的古生物学家当中,阿尔瓦雷斯父子的理论得到的只是辱骂,辱骂的对象甚至常常是他们本人。一位古生物学家告诉《纽约时报》:“这种貌似真实的物种大灭绝其实只是统计学上的假象,出自对生物分类学的一知半解。”

另一位古生物学家则断言:“他们的自大简直令人难以置信。他们根本就不知道真正的动物如何演化,如何生存,如何灭绝。抛去无知不谈,这些地球化学家似乎觉得,只要开动某种高级的机器,你就能让科学产生天翻地覆的革命了。”

第三位古生物学家宣布:“没见过的火流星落入没见过的大海——我可接受不了这个。”

另一位古生物学家表示:“白垩纪大灭绝是渐进式的,而大灾变的理论是错误的。但是过分简单化的理论今后还是会出现,引诱少数科学家,为大众杂志的封面增色。”[9]相当奇怪的是,《纽约时报》的编辑部决定也要搅到这件事情中来。“这种从星星中寻找地球上某些事件起因的工作,天文学家应该把它们留给占星家去做。”这份报纸如是嘲讽道。[10]

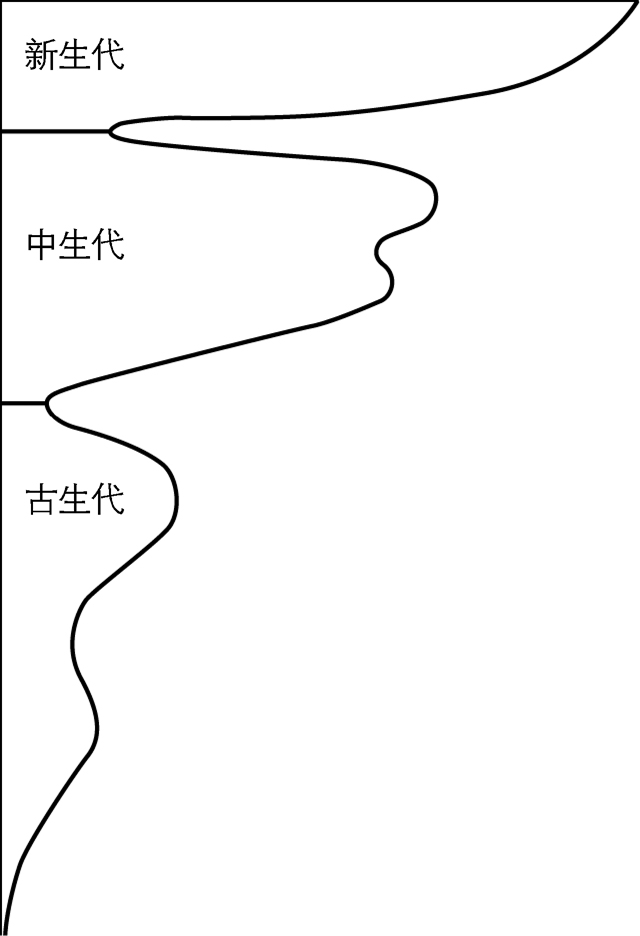

要想了解为什么会产生如此强烈的反应,我们还是得回头说说莱尔才行。在化石记录中,大灭绝突兀地摆在那里,就连用来描述地球历史的语言本身都是由大灭绝而来的。在莱尔之后出任伦敦地质学会主席的人名叫约翰·菲利普斯(John Phillips)。他在1841年提出,生命的历史可以划分成为三个篇章。他称第一部分为古生代(Paleozic),来自希腊文“古代的生命”;第二部分为中生代(Mesozoic),意为“中间的生命”;第三部分为新生代(Cenozoic),即“新的生命”。菲利普斯把古生代与中生代的分界点定在今天所说的二叠纪末期大灭绝,而中生代与新生代的分界点定为白垩纪末期大灭绝。(在地质学用语中,古生代、中生代和新生代都是“代”,而每一个代又包含若干个“纪”,比如中生代就跨越了三叠纪、侏罗纪和白垩纪。)来自三个代的化石是如此不同,于是菲利普斯认为它们代表着生命截然不同的三个篇章。

莱尔清楚地知道化石记录中的这些断层。在《地质学原理》第三卷中,他记录道:在白垩纪晚期岩石和紧随其上的第三纪初期(今天科学界定义为古近纪之始)岩石中找到的植物和动物之间,存在一条“缝隙”。[11]举例来说,白垩纪末期的沉积层中包含着大量不同品种的箭石遗迹。箭石是一种像鱿鱼一样的动物,死后留下的化石像是弹壳的形状。但是在更近代的地层中再也找不到箭石了。菊石和厚壳蛤的情况也是一样。厚壳蛤是一种软体动物,能形成极为巨大的生物礁,曾被形容是伪装成珊瑚的牡蛎。[12]这样的“缝隙”正如看起来那样,代表了突然而剧烈的全球性改变——这种想法对于莱尔来说是不可能的,或者说是“缺乏哲理的”。所以,他用了像是循环论证的方式,声称动物化石的断层只不过是化石记录的断层而已。在比较了断层两侧的生命形式之后,莱尔得出结论:没有记录下来的中间区段肯定是一个很长久的地质时期,大致相当于此后重新出现化石至今所过去的全部时间。用现代测年方法来计算,他对这段空隙的估计是差不多6500万年。

达尔文同样清楚地知道白垩纪末期化石的不连续性。在《物种起源》中,他评论道:菊石的消失似乎是个“惊人的突发事件”。此外,就像莱尔一样,达尔文也对菊石及其所讲述的历史视而不见。他评论道:

就我个人而言,我把自然地质记录视为一部未能完好保存的世界历史,而且是用不同的方言来书写的。在这部世界史中,我们所掌握的只是最后一卷,涉及的只是两三个国家。而在这一卷中,我们所掌握的只是保存下来的短小而零散的章节;在每一页上,只有零散的字句。[13]

化石记录的碎片化本质打开了“方便之门”——化石物种在表象上的巨大改变可以给出简单的解释。达尔文写道:必须要记住的是,“貌似真实的整个科或整个目的突然灭绝”可能没有考虑到“长久的时间间隔”这个问题。如果这些间隔中的证据没有消失掉的话,肯定能展示出“相当缓慢的灭绝”。以这样的方式,达尔文继续着莱尔的“工作”,对地质学证据给予了完全错误的解释。他宣称:“我们的无知是如此根深蒂固,我们的推断是如此不着边际,以至于当我们听说某个生物物种的灭绝时竟会惊叹,而当我们看不到其中的缘由时,竟然借一场灾变来毁掉这世界!”[14]