第二章 乳齿象的臼齿(第7/10页)

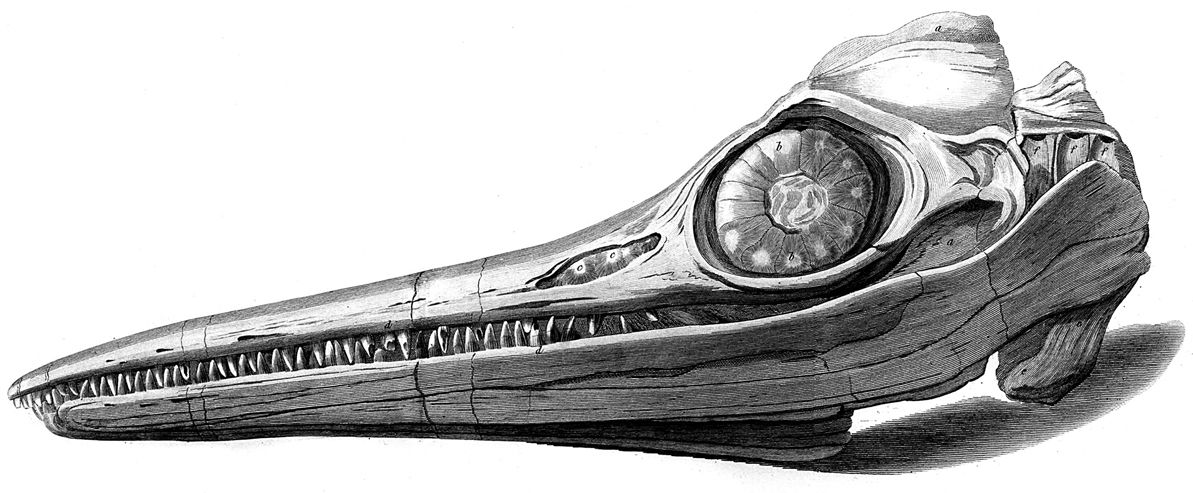

英国人当时成了居维叶理论的热情拥趸。在19世纪早期,收藏化石在上流社会中已经变得极为流行,以至于迅速涌现出一个与此相关的全新行业。“化石学家”赖以维生的方式就是为富有的资助人寻找化石标本。就在居维叶出版他的《研究》一书的同一年,一位这样的化石学家,名叫玛丽·安宁(Mary Anning)的年轻女士找到了一件极其古怪的标本。这件化石标本发现于多塞特(Dorset)的石灰岩崖壁上。标本中的动物头颅长近1.2米,上下颌就像一支尖嘴钳。它的眼窝大得吓人,覆盖着骨板。

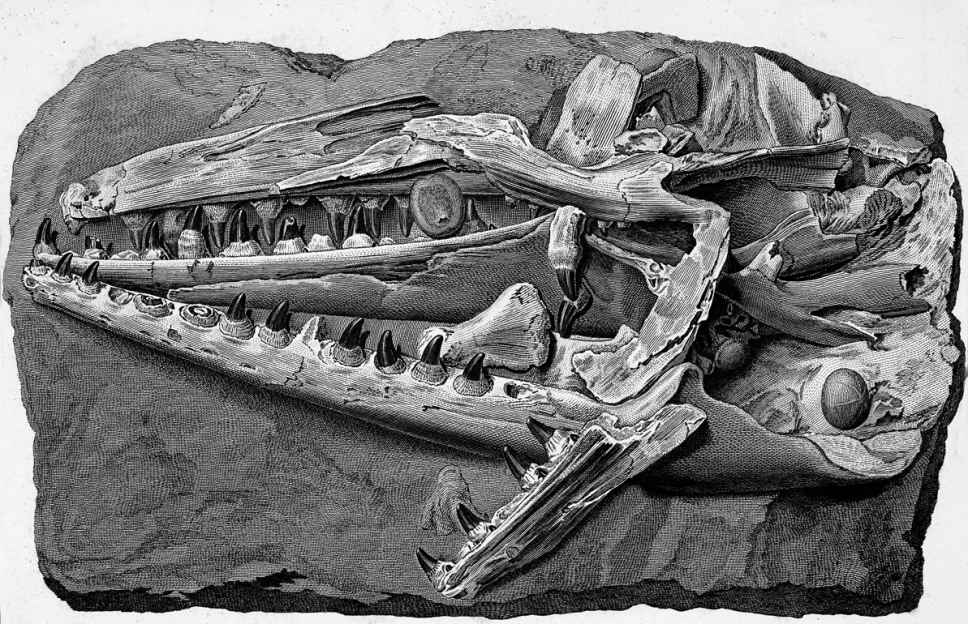

这件化石标本最终来到了伦敦的埃及展览馆,这是一家与皮尔的博物馆类似的私人博物馆。它最初被当成鱼来展览,后来又被当成鸭嘴兽的近亲。最终,它被鉴定为一种新的爬行动物——鱼龙。几年之后,安宁采集的另外一些标本中出现了更古怪的生物,被称为蛇颈龙。牛津大学第一位地质学教授威廉·巴克兰(William Buckland)牧师对蛇颈龙的描述是:“蜥蜴的头”连在一条“长得像巨蛇身体一样的”脖子上,还有“像变色龙一样的肋骨,像鲸一样的鳍”。获知了这一发现之后,居维叶认为对于蛇颈龙的描述太过夸张了,以至于他怀疑这件标本是否动过手脚。当安宁又挖出了另一件近乎完整的蛇颈龙化石时,居维叶再一次在第一时间得到了消息。这一次,他不得不承认自己之前错了。他在给一位英国友人的信中写道:“不要指望还能出现更加惊人的生物了。”[29]然而,正当居维叶访问英国期间,巴克兰在他造访牛津时向他展示了一件更令人震惊的化石:一个巨大的颌骨上有一颗弯曲的牙齿向上伸出,就像是一把圆月弯刀。居维叶鉴定出这种动物同样是某种蜥蜴。几十年后,这块颌骨被鉴定为恐龙的一部分。

此时,地层学的研究还在萌芽之中。不过人们已经知道,不同的岩石地层形成于不同的时期。蛇颈龙、鱼龙还有那尚未命名的恐龙,都是在石灰岩沉积层中发现的,当时认为形成于第二纪,而今天称为中生代。与此相同的还有翼手龙以及马斯特里赫特动物。这些情况令居维叶对于生命的历史产生了另一项非凡的深刻认识:生命的历史是有向的。消失物种的骸骨可能是在接近地表的地层中发现的,比如乳齿象和洞熊,它们仍属于现存生物的目。挖得更深一些,所发现的生物,比如来自蒙马特的那些化石,在现代已经没有与之相对应的生物了。继续挖下去,哺乳动物就会从化石记录中全体彻底消失。到最后,人们所触及的那个世界不仅在我们的世界之前,甚至是在巨大的爬行动物所占据的那个世界之前。

居维叶对于生命史的观点是:悠长不定,满是不再存世的奇妙生物。这似乎会让他自然而然地成为进化论[30]的拥护者。但实际上,居维叶反对进化论——或者是它当时在巴黎的名字“物种转变论”(transformisme)。他甚至还会不遗余力地去羞辱任何推广这一理论的科学同仁,而且似乎做得很成功。奇怪的是,正是那些让他发现了“灭绝”的科学技术,令他认为进化论如此荒谬,如同魔毯一样不可能是真的。

正如居维叶喜欢宣称的那样,他信任解剖学。这门科学让他得以从大象的骨头中区分出猛犸的骨头,让他能够把别人当成人类的骨头鉴定为大地懒。他对于解剖学的认识核心是他称之为“部分之间的相关性”的概念。具体来说,他认为一只动物的各个部分都要彼此融洽,并为其特定的生活方式做出最优设计。举例来说,一只肉食动物会有适于消化肉的肠道系统。同时其上下颌会:

被构造为适合吞咬猎物;爪子适合抓住和撕扯猎物;牙齿适合切断并分割猎物的肉;整个运动系统的器官适合追赶和捕捉猎物;感觉器官适合从远处发现猎物。[31]

与之相反,有蹄的动物肯定是草食动物,因为它“没有办法抓住猎物”。它的“牙冠是平的,用来磨碎种子和草”,而上下颌可以做侧向运动。这些部件中的任何一环如果被替换掉,那么整体在功能上的完整性就会被破坏掉。一只动物降生之后,如果牙齿或感觉器官由于某种原因不同于它的父母,那么它将没有办法存活,更不要说产生一种全新的生物了。

在居维叶的时代,物种转变论最主要的支持者是他在法国国家自然历史博物馆的一位前辈,让-巴蒂斯特·拉马克(Jean-Baptiste Lamarck)。拉马克认为,有一种“生命的力量”推动着生物体变得越来越复杂。与此同时,动物以及植物常常不得不去适应其所处环境发生的改变。为此,它们要调整自己的生活习性。反过来,这些新的习性会产生身体上的改变,而这些改变会传给它们的后代。在湖中搜寻猎物的鸟类会在触及水面时伸展脚趾,由此最终发展出带蹼的脚,变成了鸭子。鼹鼠在地下活动,不再使用视觉,于是经过很多代之后,它们的眼睛变得又小又弱。拉马克本人坚决地反对居维叶的灭绝概念,因为他无法想象能有任何进程可以彻底消灭一种生物。(有趣的是,拉马克唯一能够容忍的例外就是人类。拉马克同意人类或许能灭绝掉某些生育率低的大型动物。)居维叶所认为的“消失的物种”,在拉马克看来只不过是全都发生了彻底的转变而已。