卿佳不?(第2/2页)

初月

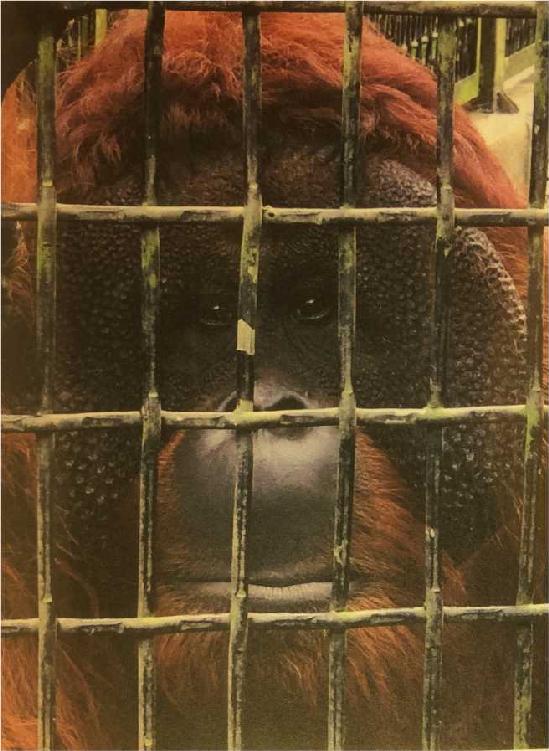

一张黑白照片突然从纸堆里掉了下来,无声地落在地板上,人像朝上,一个笑意俏皮的年轻女子对着镜头,双眼皮非常鲜明。半高的领子立起,看得出是民国时代女学生的旗袍。

怎么突然想起那张照片飘落的刹那?

小学校长余舅舅手里拿着信,当着你,当着我们小辈的面,全身发抖,然后垮在藤椅里抱头痛哭。

凡是来自浙江淳安的你的男性同学或朋友,我们一概称舅舅,不同于父亲的湖南乡亲称叔叔伯伯。在我们朦胧的认知里,来自父亲南岳潇湘的长辈,在战场上踩过太多尸体,在离乱中见过太多悲惨,一般都有江湖风霜之刚气。我们称“舅舅”的,却大多是文人气很重的江南书生。余舅舅风姿洒脱,手里常握一卷线装书,写得一手好字。他常常不打招呼,一推纱门就进来,用淳安话朗声问,“美君小妹”在不在家。

这封信是寄给我,由我从美国带进来转给余舅舅的,所以我已先读,而且怕转寄遗失,郑重地手抄一遍。余舅舅两个月前写了一封信托我从美国寄到浙江家乡,今天得到的是第一次的回音。写信的人有个素雅的名字:香凝。美君,在你似睡似醒的灵魂深处,是否还记得你的儿时玩伴香凝表姐?

“自君别后,”香凝的笔迹端整,每一笔一划都均匀着力,“倏忽三十载……”三十年中,比当年战争和离乱更暴虐、更残酷的国史在家乡开展,香凝在人性崩溃的烂泥里多次动念自杀,“念及君犹飘零远方,天地寂寥,无所依靠,乃不忍独死。”

分手时,香凝二十岁,写信时已五十岁。“与君别时,红颜嫣然,今岁执笔,凝已半百,疏发苍苍,形容枯藁。”但是三十年前在祠堂前分手那一刻的誓言,她我以为,接下来香凝要问的,当然是可怜的余舅舅是否也守了信约。我们知道他没有。余舅妈就是同一个小学的国文老师,南投人。我们小辈去喝过他的喜酒,这表示他晚婚。

但是香凝的信,结束得太让我意外了。交代完她自己的别后三十年,最后只有两行字:“得去月书,虽远为慰,过嘱。卿佳不?”

美君,你不理解我的反应。我震撼得说不出话来,但是从来不曾跟你谈过这件事。香凝最后的那句话,来自王羲之的“初月帖”:

初月十二日,山阴羲之报。

近欲遣此书,济行无人,不辨遣信。

昨至此,且得去月十六日书,虽远为慰,过嘱,卿佳不?

王羲之在一千六百年前写给好友的信,说,“收到你上月十六日的来信,虽遥远却很欣慰,劳你万端牵挂——你好吗?”

香凝在生离死别、天地寂寥中苦等三十年之后,竟只轻轻问对方:卿佳不?我相信“初月帖”是他们之间的暗号。

在某一个月亮从山头升起的夜晚,当江水荡漾着银光,芦苇中蛙声四起,那时那刻,他们还深信人间的爱和聚,可以天长地久。