阅读体验:从现实中逃离的方法之一(第5/5页)

这的确是每一个知识分子都该思考的问题。走上孤岛,面对书架上的万千宠爱,我会带上哪一本呢?而在众多的音符中,我又会让谁陪伴身边?

在阅读《孤岛访谈录》这本书的时候,看别人回答的同时,也常常代黄集伟先生问自己,竟很长时间没有答案,毕竟众里寻她是困难的。

不过在今日落笔之前,答案已经有了,虽然和黄集伟先生从未谋面,也不妨借创意一用,做一次无提问者的回答。

虽然衣食无忧,而且可避世事烦扰,但孤岛生活还是不能过太长时间。一来没亲人在身边陪伴,相思总是一种难言的苦,怕时间长了,心会变硬;二来只许带一本书一张唱片,可应付的时间必定有限,因此孤岛再好也不能久留。

两个月最好。

行期与住的时间一定,就开始打点简单的行装,这一本我将带上孤岛的书,是本厚厚的《鲁迅全集》。当然不是几十本的那种,一来违规,二来读起来不方便,我带的这本是像《辞海》那样合订的缩小了字号的版本,容量奇大,而且在美丽孤岛的下午,困了还可以当枕头。详细地通读鲁迅,是自己长久以来的心愿,虽然断断续续读过许多,但系统地一字不落却未曾读过,这一直是自己心中的一处痛。

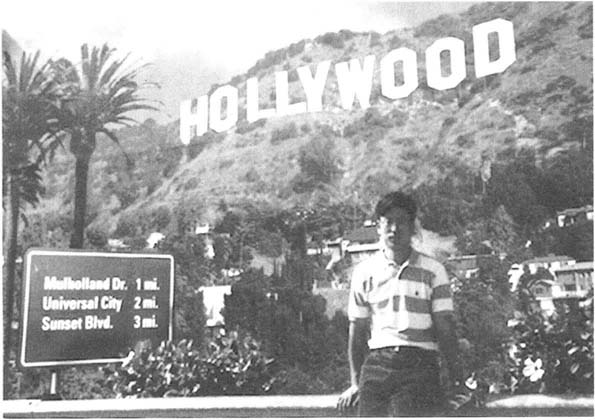

当我看到这张在美国好莱坞拍的照片,阅读这两个字就变得不再只面向文字。在我们的生活中,影像阅读已成为重要的一部分,但在电影方面,好莱坞却几乎帮全世界的人在虚幻中圆梦,这显然并不正常。电影上的中国梦在哪里?

对于中国的知识分子来说,鲁迅是无法逾越的一个名字。虽然不同的时代,鲁迅这个名字被打上不同的颜色,但只有静下心来,走进鲁迅的文字中,你才很快知道,鲁迅是永远属于中国的。

像鲁迅这样“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”的知识分子已经不多,时常我都会感到,在奔波中,脊梁日渐软弱,这个时候,总会想起鲁迅来,因为那是中国知识分子中,拥有最硬脊梁的一个。

更何况,鲁迅当年入木三分的民族性分析至今仍未过时,还时有警世恒言的作用。幸亏鲁迅先生走得早,如果先生长寿,恐怕他老人家对民族强烈的爱未被人体会,反而是很快有人会因为他笔下的嘲讽与不宽容感到不舒服,然后鲁迅先生也会成为被批判的对象。

不过先生去了,灾难就一直没有降临,除了近年来一些“前卫”文人对先生大为不敬以外,鲁迅在我们心中变得更加伟大,冥冥之中我常常会感受到先生遥远的恨铁不成钢的那种眼神。

可惜的是,生在中国,自称知识分子却一直没有通读过鲁迅,这让我长久不安。

好在孤岛就在眼前,我终于有了和鲁迅先生独对的这两个月,我清楚,读鲁迅,这两个月心情不会轻松,但轻松能解决中国所有的问题吗?更何况,孤岛以外的世界,容许我们的心情永远轻松吗?

读鲁迅,就是一次精神上的补钙,孤岛两个月,相信自己的骨头会硬朗许多,这是健康的标志。

书的问题解决了,音乐呢?

就带上巴赫的平均律吧!这是被称为钢琴演奏圣经的音乐作品,从头到尾只有一架钢琴,初听起来,旋律也很简单,但听来听去,却越听越复杂,越听越美妙,看来,只有看似简单的东西,才会有真正的内涵,音乐也不例外。

带上这张唱片,我就放心,这是一张几年都听不透的唱片,更何况两个月。

有一直要读的书,有好听的并听不厌的音乐,有孤岛据说很美丽的风景,再加上限制好的两个月行期,就让我们早日出发吧!

不过两个月后,当我回来,再踏上孤岛的可能是你,你会带上哪本书哪张唱片呢?