第四单元 乡愁不再狭隘(第7/9页)

事隔二十六年,回忆当日情景,不禁感慨。如今学生们各奔四方,有的在摄影界崭露头角,有的则是迫于环境、后继无力,甚至不得不放下热爱的兴趣。想到前一阵子随证严法师行脚,抵达高雄静思堂时,我在黑压压的人群中忙着拍照,突然被人扯了一下臂膀。原来有位学生特地跑来等我,看了看他递上的名片,当年还是业务员的他,如今已是常跑国际的企业老板了!

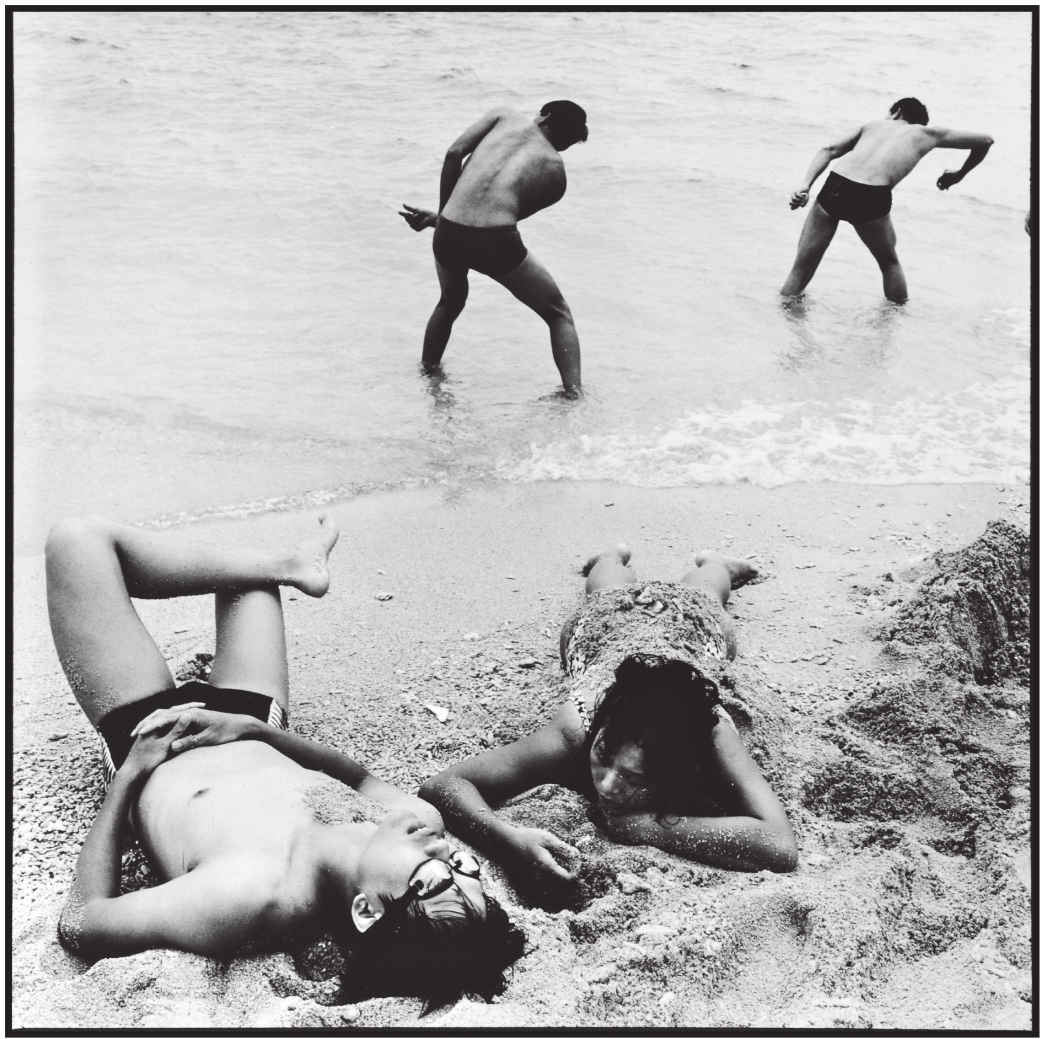

澎湖吉贝屿,1990

两个世界

这些孩子如今不知在哪里。在台北艺术大学教书二十多年,唯一参加学生毕业旅行的那次,就是到澎湖吉贝屿。整个小岛只有我们师生十多人,大部分学生都换了泳装下水,我则是打着赤脚,卷起裤脚四处走动。

身上带着相机,就会想捕捉些什么。平坦的沙滩上,除了涛声,就是这些孩子的欢笑。望着他们,我不禁想到,曾有人调查大学毕业生的失业率和起薪,艺术系是出路最差的科系之一。入社会之后,活力充沛的他们,到底还有多少能待在艺术领域、坚守创作之路?

教书这么久,我很清楚,大部分学生在毕业后都进了不相关的行业,在校园的多年所学,只是替日后生活添加了一些美感品位。奇怪的是,社会上许多有成就、受瞩目的艺术家,却不见得都是科班出身。

沙滩上的小情侣聊着毕业后找工作的事,两个男生则是玩兴不减,等着浪潮涌上来打水漂。这样的场景,若是用135长方形构图,很容易就会使人拍成一前、一后的两张照片。而用120相机的正方形构图,就会把原来看似不相干的独立事件框在一起,形成两者之间的微妙牵连。一个是责任与牵绊的现实世界,一个是自由与理想的心灵梦土。

我们所有的人,不也时时摆荡在这两个世界之间?

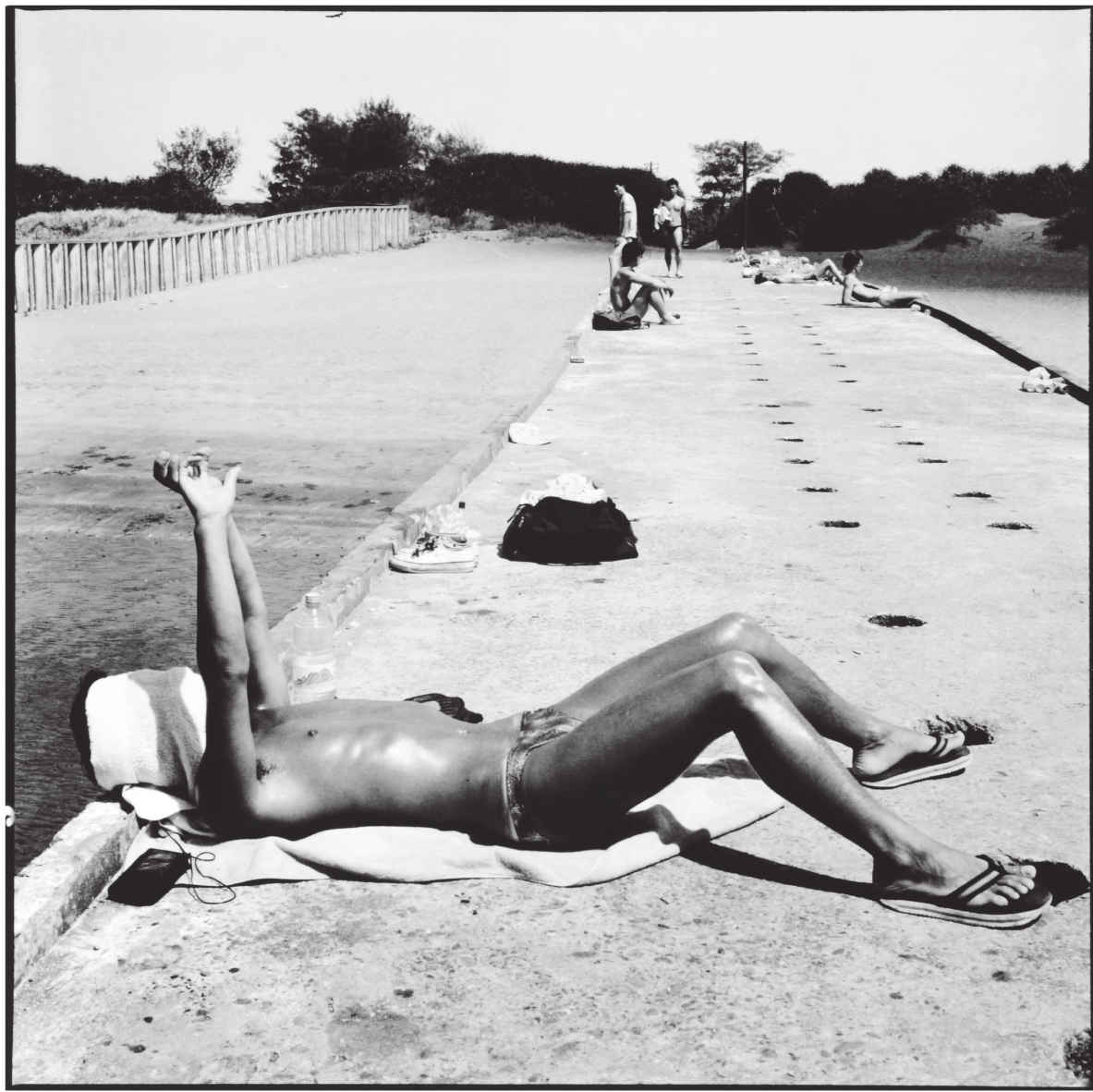

台北沙仑,1999

误入禁区

那阵子,台北沙仑海水浴场已关闭很久,整个环境有种苍凉感。会去那儿,是因为在学生作业里经常看到他们在附近拍的影像。那些海滩、沙丘、防风林以及早年海防部队留下的岗哨、禁止进入的铁丝网围篱,无不充满了超现实的意象,让我打定主意,哪天开车经过,一定要拐进去看看。

谁知见到的场景与我想象的不同。那是个夏日午后,整个地方干净得让人惊讶。竖有“禁止游泳”标志的岸边,有不少人在日光浴。一具具抹得油亮亮的古铜色躯体充满青春的野性,但在这荒芜之地却显得特别诡异。

在我镜头前的这位男子,为了防晒,整个头部用白巾包起,身体躺着,手臂却随着耳机中的音乐,在半空中舞动。整个人如痴如醉,仿佛云游到了另一个世界,根本没有意识到我的存在。

继续朝前走,感觉有些异样。怎么没有妇女、小孩、老人呢?我这才恍然大悟,自己是误入了禁区!白先勇小说《台北人》中的情节在脑海中浮现,只不过背景并非入夜后的台北新公园,而是换成了光天化日下的沙仑海水浴场。

后来才晓得,这其实是块危机四伏之地,早年曾发生过鲨鱼噬人事件。虽然也曾有过日进斗金的风光阶段,后来却因水质恶化、海流凶险、时有游客溺毙而停业。尽管被列为全台十大危险海域之一,却依然有民众涉险硬闯,浴场荒废后,不但成了天体营、男同志乐园,也吸引了不良分子聚集滋事。

所幸,新北市政府已于2012年拆除岸边旧建筑物及棚架,计划将该处打造成文创产业园区。届时的沙仑,应该又可以去走走了。

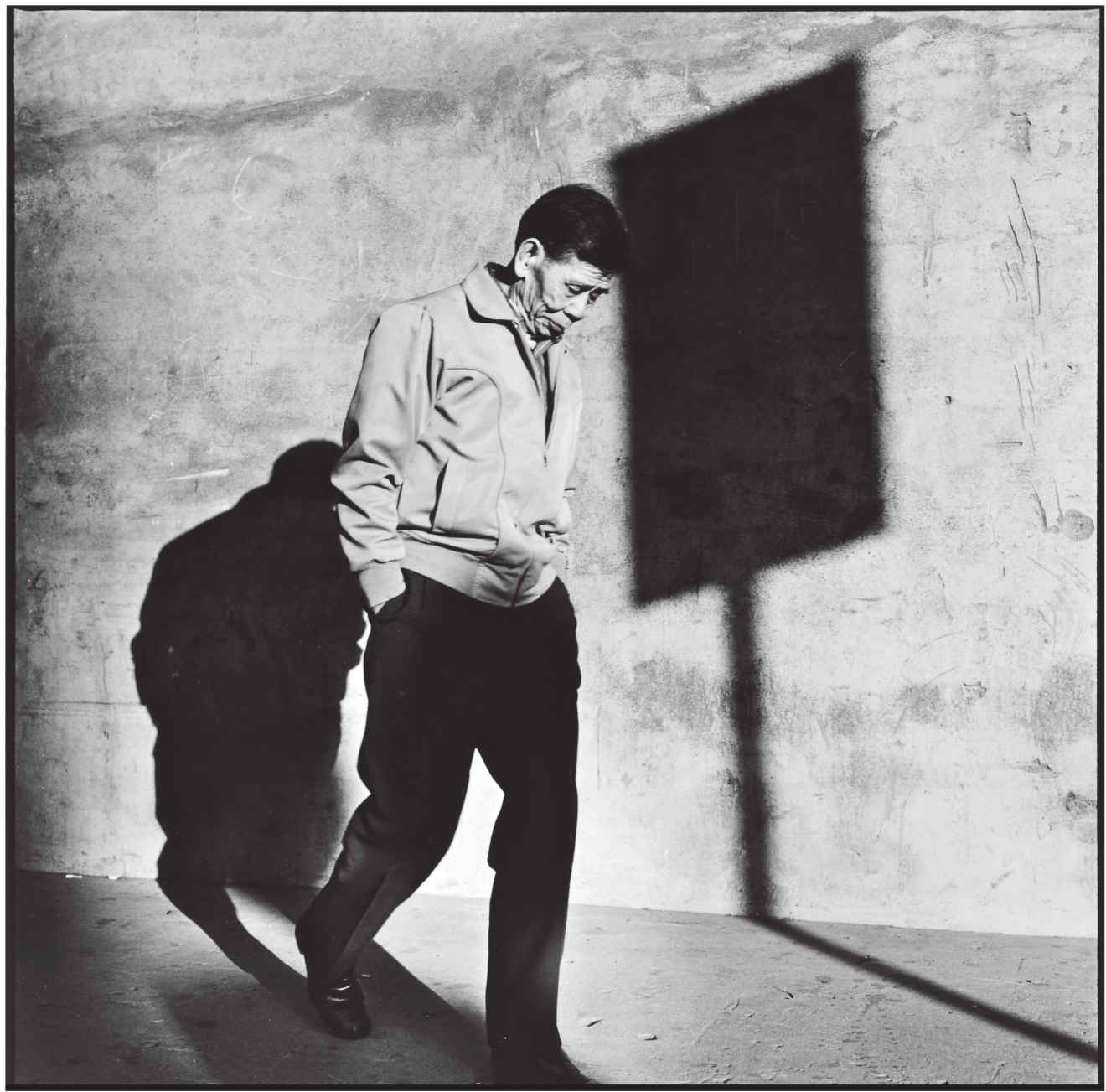

台北金山南路,1990

时间、空间的线索

这是台北闹市区一条非常平凡的走廊,建筑光秃秃的,没有窗户,看起来不像房屋,只像一堵墙。近七十年来,台北市容变化剧烈,但某些角落依旧保有日据时代的痕迹,仿佛是个还没复原的伤疤。

早年的台北有不少日式房屋,日本人撤离后,这些房产就大多成了政府的仓库、办公室、员工宿舍。但有些地方让人永远搞不清它的用途,这里给我的感觉就是如此。明明是间房,原有的窗户却被封死;屋顶还是日式旧屋瓦,砖墙却被粗率地敷了一层水泥,仿佛想掩盖什么。

这个角落平凡到不可能吸引任何拍照的人,因为看不到任何关于时间、空间的线索。碰不到它的内在,也就无法得知它有过的沧桑。可是,我却被那天的光线迷住了。马路旁的两个交通号志牌,一长一圆映在墙上,很简单的线条,仿佛是时间之窗、空间之洞,只要知道通关密语,便可走进另一个世界。