第四单元 乡愁不再狭隘(第3/9页)

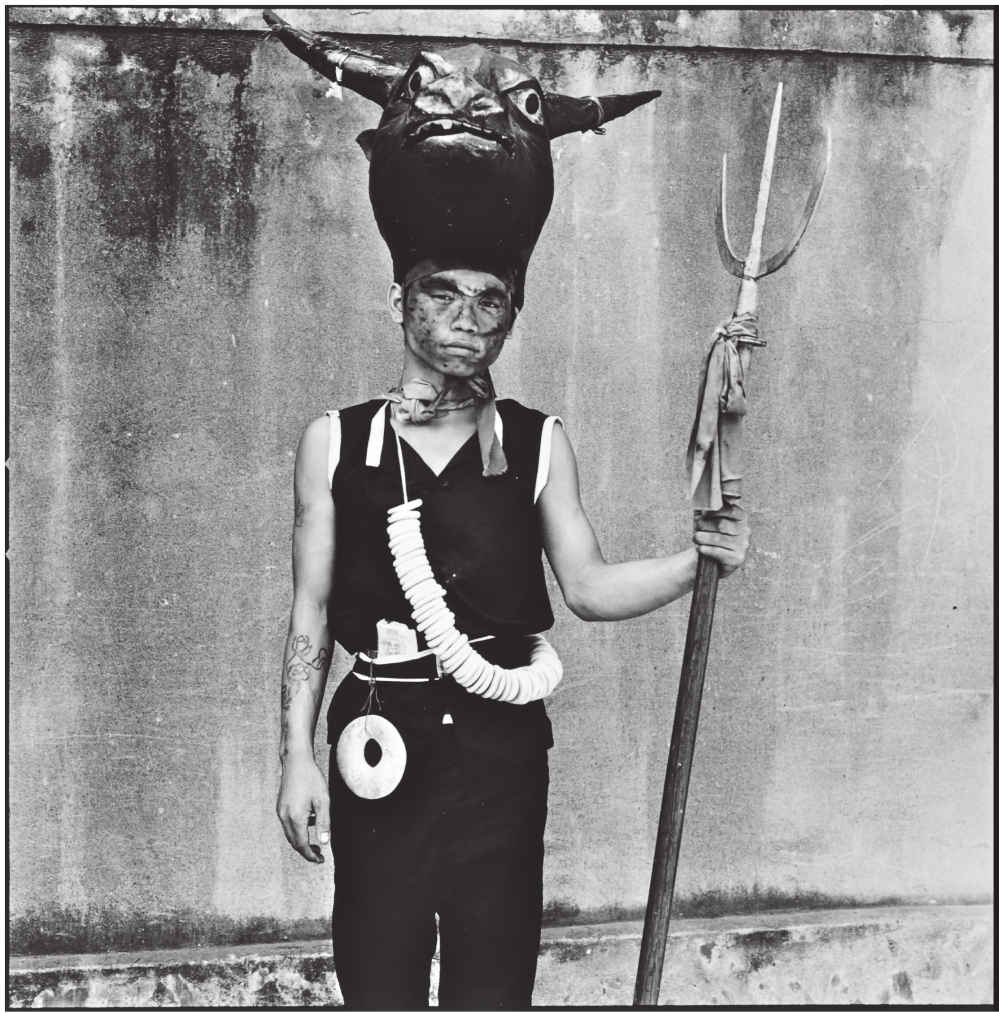

小时候年年看城隍大仙尫绕境,不觉得有多稀罕。小孩子最感兴趣,而且永远热切期待的,就是牛头马面身上挂的那一大串饼干。饼干的作用,除了让妇女们求回去帮婴儿“收涎”,群众中有小孩被面目狰狞的阴间差役吓哭时,也可赶紧扯下一块哄哄他们。被吓过一次的小孩尝到甜头,之后就是不害怕也故意装哭,在大街吃完,绕到小巷看能不能再搞一块。大人当然比小孩精,谁拿过、谁没拿过,牛头马面都清清楚楚,从不上当。

原以为这个习俗家乡才有,在台北霞海城隍庙的大拜拜又碰到牛头马面,忆起童年趣事,不禁拿起相机,按下快门。小时候总觉得他们硕大无比、凶恶万分,没想到长大近看,竟是瘦巴巴地满脸疲惫,颜面油彩糊成一团,仿佛已饿得手脚发软,巴不得阵头快点结束,好收工回家休息。

台北迪化街,1976

静悄悄的戏台

高中一毕业我就离开了故乡,只有逢年过节才回老家。随着工作渐忙,归期从清明、端午、中秋、春节,渐渐缩减到只有一年一度的围炉。

自己开车后,返乡多走滨海公路,但每回都免不了心惊胆跳。砂石车司机就是路上的危险分子,为了供应大台北地区急速加盖的大厦、公寓,一辆又一辆的重型卡车飞奔至宜兰载运溪谷挖出的石头,再回头一路横行、超车。每次走这条路都得提心吊胆,这也是我少回家的原因。

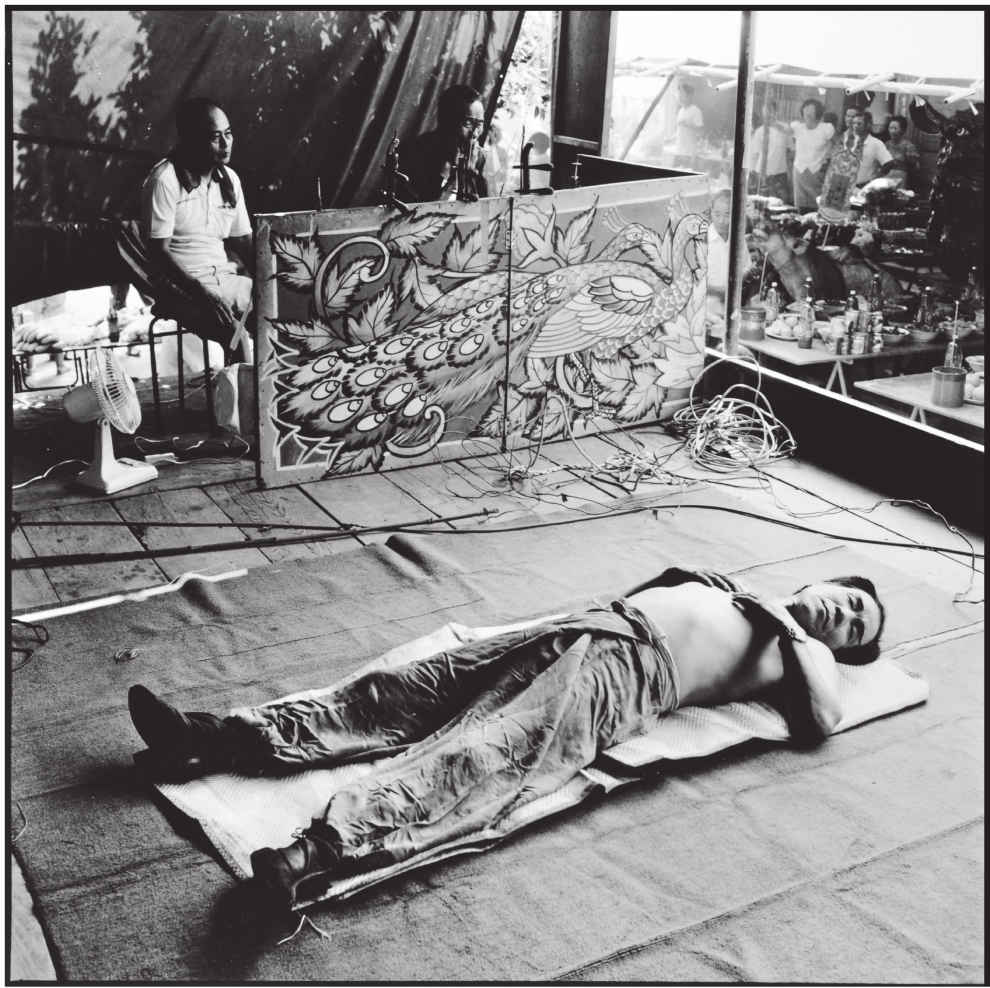

那年从头城回台北,经过滨海公路旁的大里渔港,只见山脚下的天公庙前搭了个野台戏棚,忍不住停下车来歇歇脚。天公庙本名庆云宫,主供从福建漳州奉请来台的玉皇大帝,成立之初规模简陋,经过将近两百年的整修、扩建,才有了今日的雕梁画栋、广阔殿堂。山门正对波涛汹涌的太平洋,视野辽阔、景色壮丽,可远眺龟山岛。每年农历正月初九玉皇大帝寿诞,前来祈福、还愿的信徒络绎不绝。

我到的时候是中午,戏班成员各自找了位置正在休息。戏台上静悄悄的,戏台下却熙熙攘攘,到处是捧着牲礼、祭品的人们。香客来自四面八方、各个阶层,如戏的海海人生,恐怕比舞台扮演得更扣人心弦。台上总有收场时,台下之剧却永远不会落幕。

比起我们小时候,野台戏是愈来愈简陋了,有时上半身是古装,下半身却露出牛仔裤、皮鞋,耍缨枪的手腕还挂着手表。倒是没见过有人挑剔,只要身段好、唱腔带劲,即使穿帮连连,也照样能得掌声。

我在前台、后台走来走去,也没人管我。大剌剌躺在台上的这位,不晓得待会儿要扮演什么角色。从睡姿、相貌、独占空间的气派看来,应该是将相而非兵卒。

宜兰头城,1989

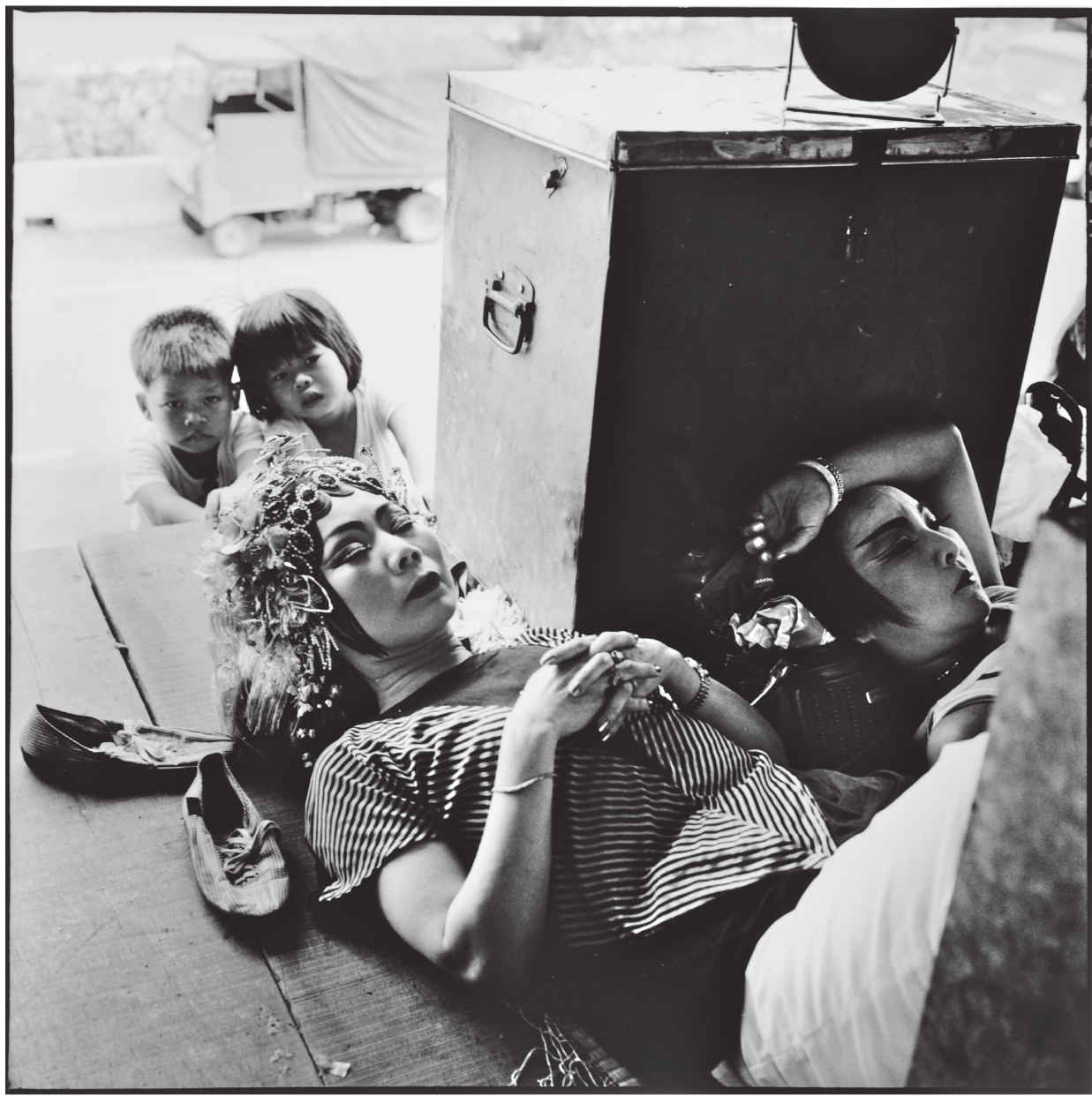

后台的假寐

后台的大部分空间都被戏服箱占满,箱子还兼化妆台、餐桌、道具架。休息的戏班成员一个挨一个,没人能把四肢摊平。膝盖要拱起来,手臂要缩在胸前、搁在头上,尽管局促,却依旧能安然入梦,且维持头套、浓妆的完好。

歌仔戏的发源地正是我的家乡宜兰。它是台湾唯一土生土长的戏曲剧种,发展至今约有一百多年历史,从小戏阶段演变到大戏形式。小戏阶段源自大陆福建漳州一带的“歌仔”说故事,是民众在农闲之际,于大树下、草埔旁的自娱。之后渐渐吸收车鼓小戏的表演形式,用几个简单的角色来陈述故事。大戏则是以小戏为基础,采集民间歌谣乐曲与流传于本岛的其他戏剧表演,融合、演化为成熟的演出形式。

戏剧内容起初多为描述日常生活,渐渐发展成连说带唱地演绎民间故事,如“山伯英台”“陈三五娘”等,但在这个阶段,故事情节十分简单,角色也只有小生、小旦和小丑等。后来结合车鼓戏的表演身段、角色及妆扮,才从说唱故事演变成铺演艺术。

戏班子披星戴月地赶场,早练就了随时随地打盹、进食的本领。那天不知要演几场,演员们妆扮费时,看来得从早到晚顶着浓妆过一天。假寐中的花旦、青衣,戏装已换成了便服,可是从头饰、妆扮上,仍然可以看出谁是夫人、谁是丫鬟。

拍照时,有对小兄妹趴在那儿观望,不知是对我还是对演员们感到好奇。他们的出现,使一张直击的记录照片变得更有想象空间。

宜兰头城,1989

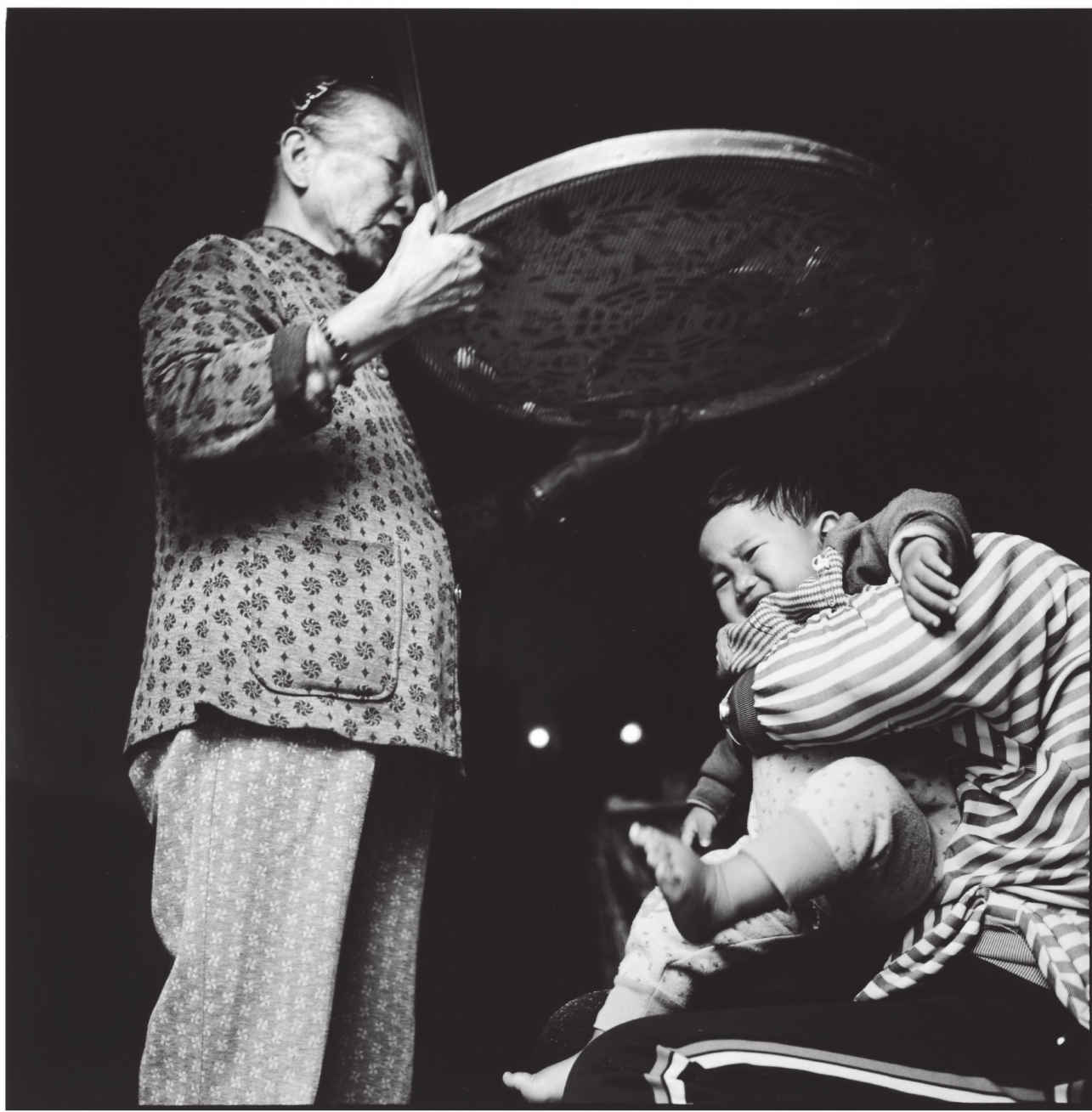

澎湖,1977