第一单元 一个时代的刻痕(第3/7页)

我持续地在这个季节拍这面墙好多年了,说不上为什么会这般痴情,只觉得市民由这面墙下走过,就仿佛掉入一个完全不属于台北的时空中。那天,一位相貌、举止、穿着都别有韵味的老人映入眼帘,从观景窗望去,竟好像是20世纪50年代的北京城墙下。老者一路走在影子的后面,会动的影子就像他的过去,整个画面充满了虚幻引领现实、过往牵动当下的暗喻。

整个军事基地迁走后,剩下的这段墙自然也被拆得一干二净。如今这里已是热闹喧嚣的商业区,秋末冬初,来来往往的人们,影子不知映在哪里?

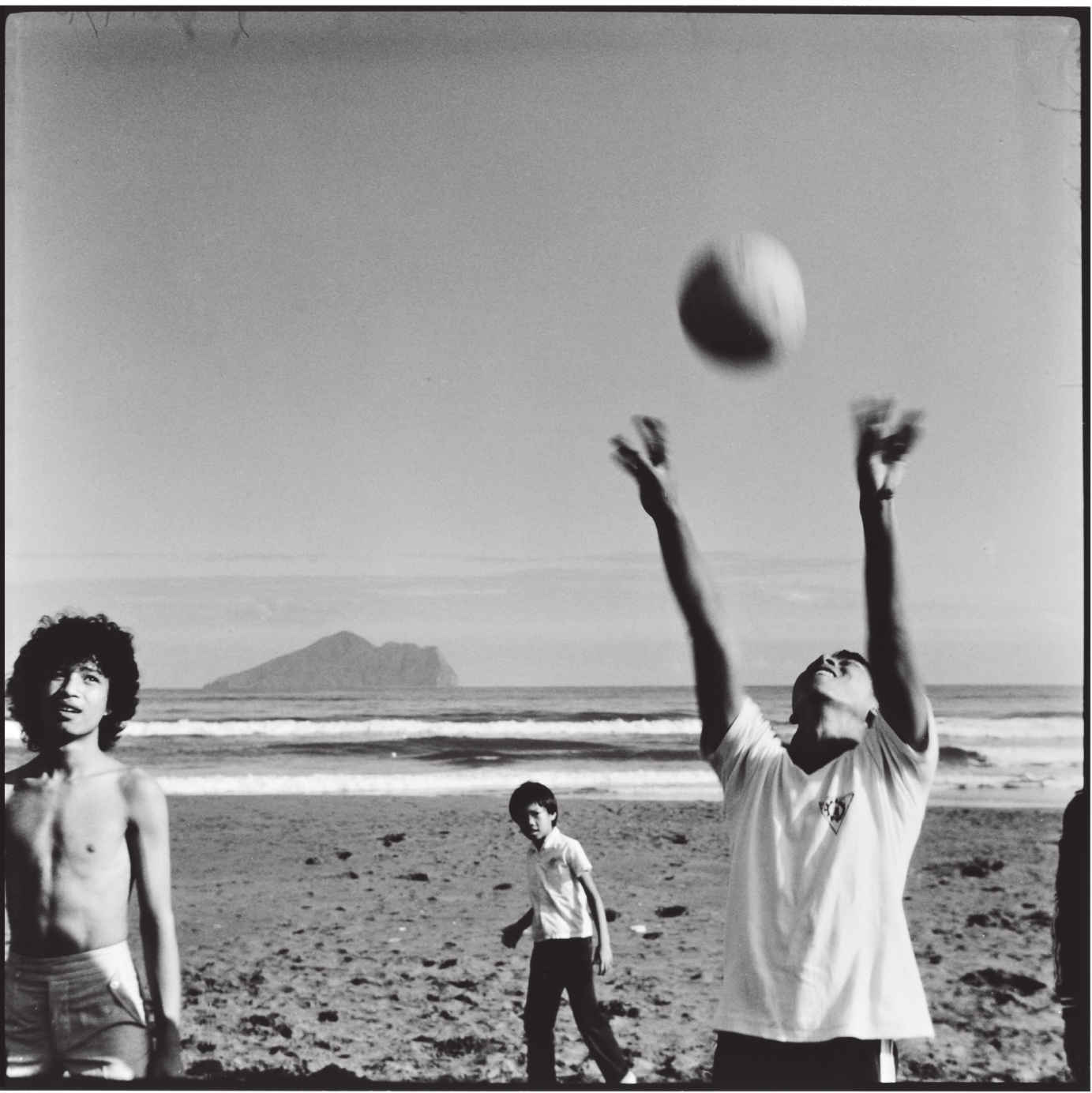

记忆中的龟山岛

台湾刚开放大陆探亲时,朋友之间见面总会问,想不想去大陆看看?那里可是有拍不完的照片啊!当时我还真不知怎么回答,祖先虽然是从福建来的,可是我最远只能寻根到头城外海的龟山岛。

我的祖母和外祖母都姓“蓝”,是最早从唐山渡海,于龟山岛落脚的七户人家的后代,分别嫁到对岸的头城镇,数十年后便有了我。1977年,这个面积不到三平方公里的小岛成为军事要地,所有居民被强制迁离,直到2000年,因推广观光才开放登岛生态体验,但人数依然受到管控,游客必须抽签。

在沙滩打排球的这些少年,身后浮着的就是龟山岛。拍这张照片时,我就像是看到了自己的童年。头城镇民一半打渔一半务农,务农人家都不希望小孩到海边去,可我们却把它当成秘密乐园,除了在海里戏水,在沙滩打球、追逐、捡贝壳,长大后跟女生约会、跟男生决斗,地点也多半选在海边。

岛上有硫黄矿,风向刚好对时,镇上便闻得到时浓时淡的硫黄味,最浓时,会让人误以为身在岛上。念初中时,我曾趁着一年一次的大拜拜上去过一趟,在亲戚家住了七天。印象最深的就是,龟尾巴的那块沙滩上有好多石头,而且每颗都被冲刷得像圆球一样。潮起潮落,所有石头随着海水滚上来又滚下去,声音咕噜咕噜的,特别极了!

平时在海边玩,看得到它,却不会想着它。等回不去时,才思念得把记忆一遍又一遍地反刍,以至于到后来,龟山岛对我来说,就像是昨天才去过般地亲切热络了。

宜兰头城海边,1981

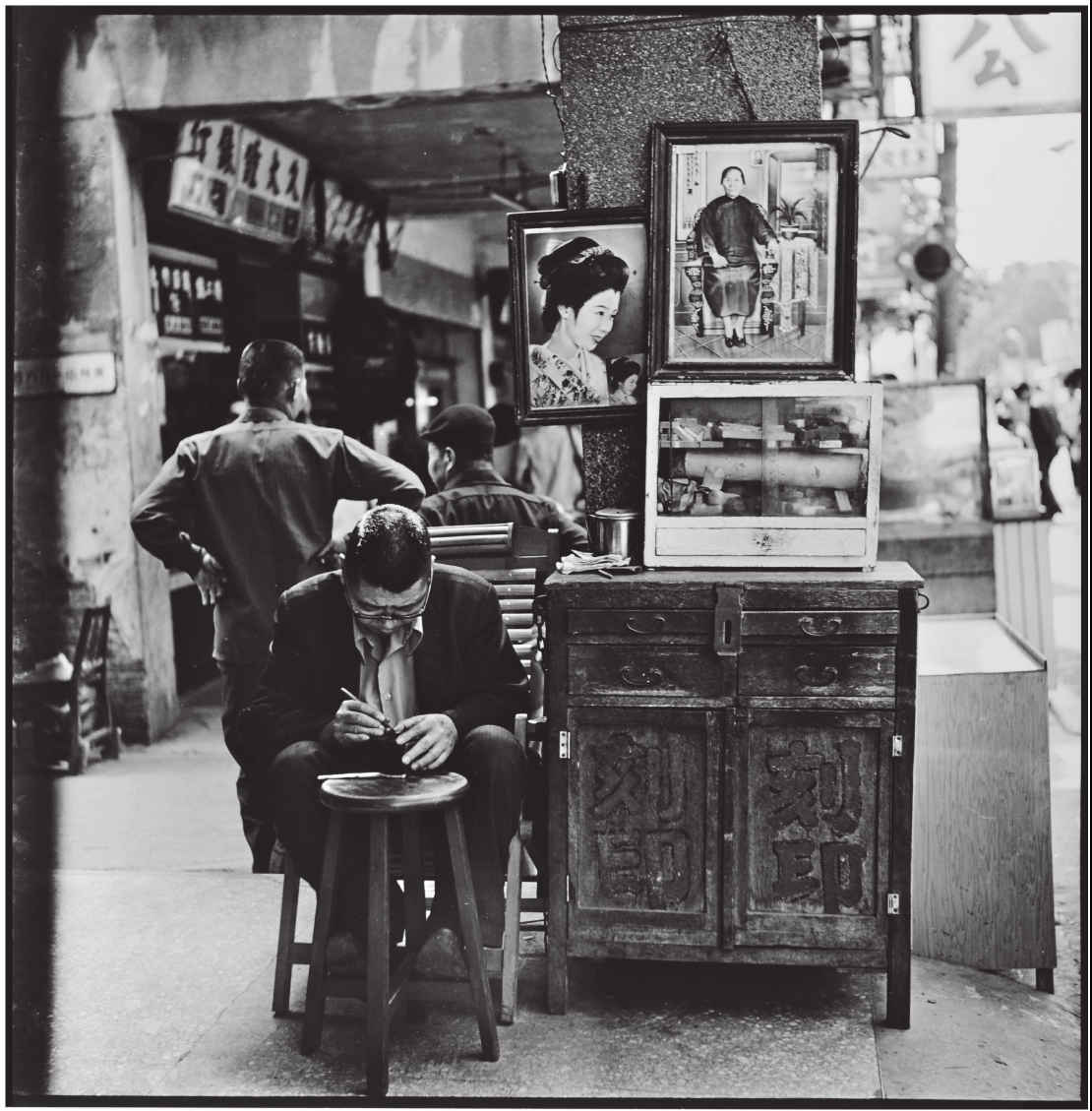

台北万华,1973

一个时代的刻痕

这种借店家走廊,在柱子旁摆摊营生,熬上大半辈子的事,在今天已经不太可能发生了。在我还不会拍照时,这位刻印兼画像师傅就在台北万华龙山寺的对面巷口干活了。当年这一带是台北印刷、装订业的集中区。高中毕业后,我到《幼狮文艺》当编辑,举凡发稿、校对、督印都得往西昌街的永裕印刷厂跑。这家业务鼎盛的活字排版印刷厂,捡字的都算童工,排版的才能领正薪,书报杂志印好,还要把每颗铅字一一捡回字架。

老板后来干脆购置了铸字机,东西印完,字模盘往熔炉里一倒,无论哪种字体、大小级别,重铸就是了,省时又省工。在《幼狮文艺》上班的那一年,我足足有一半时间都耗在捡字间里,铅字的一笔一画,如同记忆的刺青,想抹都抹不掉。

当时,我的午、晚餐多半在龙山寺附近的小吃摊解决,每次路过华西街,都会看到这位总是低头干活、从不出声的师傅。凳子是他的刻印台,座位是躺椅,累了往后一仰就可休息。画像则是把顾客交付的小照片拿回家,夜里加工,用炭笔画成一大幅。挂在柱子上的日本女明星与清末民初妇人肖像就是手艺证明。傍晚收摊时,画像与刻印工具箱放进柜里,连同躺椅、板凳一起用加锁的铁链拴在柱子上。

入伍服役三年后,我重返台北,在《汉声》杂志工作,发现这位师傅竟然依旧坐在同一个位置做同样的事。学会拍照之前,我觉得他只是一位刻印匠;但把相机对准他,低头注视对焦屏时,我看到了一个时代的刻痕。

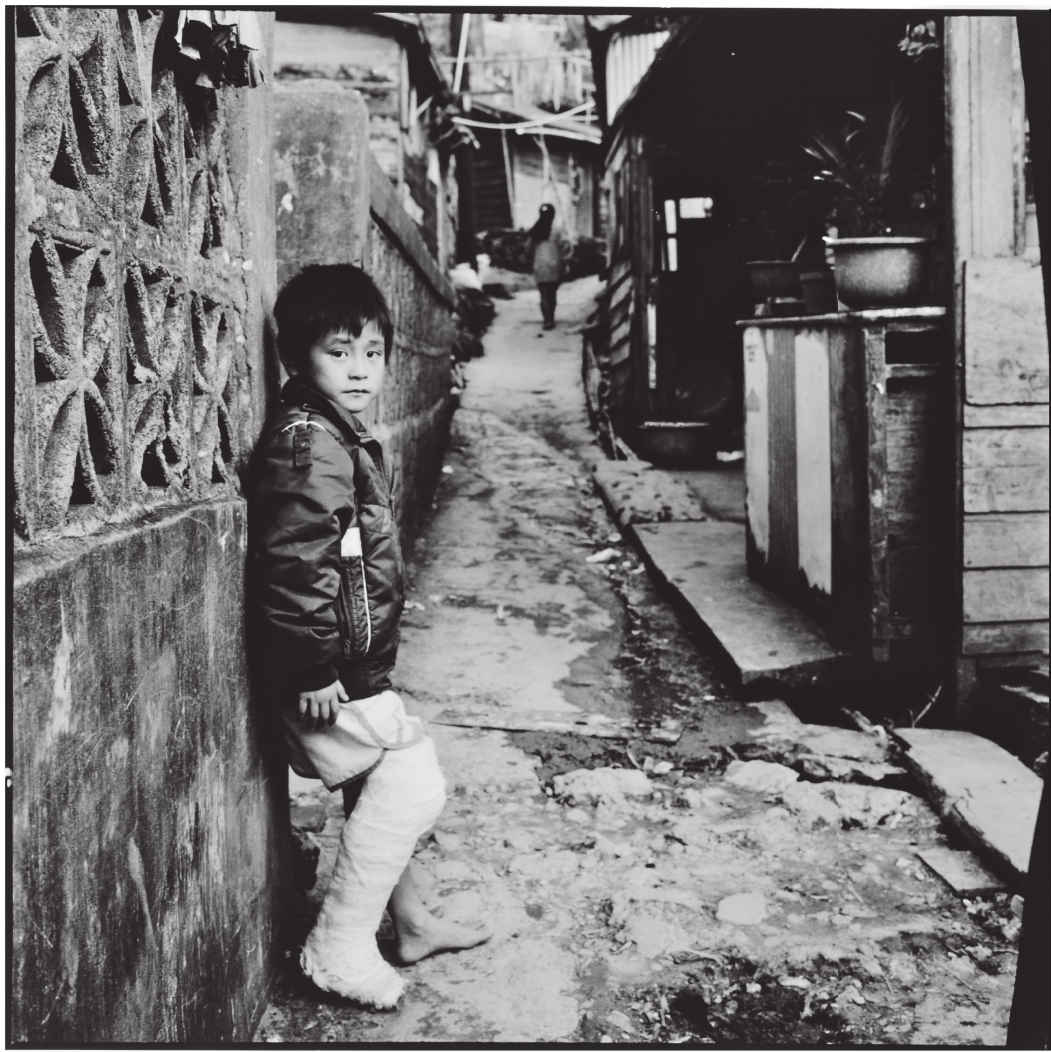

基隆八尺门,1987

一个村落的伤口

1985年,我将前后二十多次在八尺门的拍摄工作整理成一本摄影集并举行了展览。然而,对这个都市中的阿美人违章村落,我还是有点牵肠挂肚。两年后的圣诞节,我由宜兰山区的四季村下山,回台北时路过基隆,又特地绕道过去看看。

一入村口,便看到这个右腿打着石膏的孩子靠在墙上,朝着空巷的那一头张望。我不禁为他抱屈,圣诞节是阿美人最盼望的节日,大人、小孩无不玩疯了,他却连走去看热闹的能耐都没有。正想跟他聊聊,在远处追逐嬉戏的一群幼儿发现了我,马上围过来,要我帮他们拍照,还纷纷伸出小手:“给我钱买糖果!”我愣住了,才多久没来,这些纯朴的孩子怎么就养成了这样的坏习惯!