第5章 小心所谓成功学(第2/15页)

两千多年后,卡尔·马克思选择的是另外一种形式的逃避,幻想。他注意到了资源的“分配不公”(准确地讲,应该是“分配不匀”),但无法接受资源分配与人性并无关系这个事实。他认为,“资源的配置应该在最无愧于和最适合于人类本性的条件下进行。”在用“劳动价值论”和“剩余价值论”解释自己对世界的观察之后,他开始幻想,对这个世界说:“你不是资源稀缺么?没关系,别看现在是这样的,但是,早晚有一天,总会物质极端丰富;到那时候,人们就可以各取所需了!”事实上,马克思去世120多年之后的今天,物质已经相对极端丰富,但是,我们看到的事实是,物质依然稀缺并且依然分配不匀,而贫富差距也只有越来越大的趋势。

现代西方经济学缘起于亚当·斯密(Adam Smith,1723~1790)的学说,经过大卫·李嘉图(David Ricardo,1772~1823)的补充,直至约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes,1883~1946)才算是彻底正视资源的稀缺性,认为经济学的根本目的在于研究“如何运用有限的资源发挥最大的效用”——换言之,要在承认资源稀缺的前提下研究如何提高“效率”。

平静并且理性地接受“资源稀缺”这个现实,其困难程度超乎想象,乃至于从人类整体来看,理解并接受这个现实大约花费了将近2500年——从狄奥根尼斯,到凯恩斯。

而所谓的“人人都能成功”明显是荒谬的。首先,每个人拥有的资源不仅有限,并且各不相同,甚至大大不同。不妨设想一下极端情况:

1.“成功学”所倡导的所有方法都是完全正确的。

2.每个人都能做到贯彻并实施那些完全正确的方法。

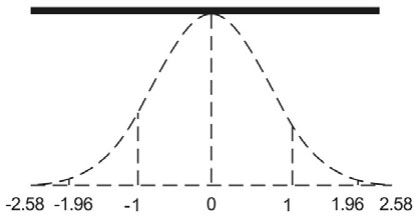

但是,即便如此,还是不可能出现人人都能成功的结果。因为,必须接受的前提是“每个人拥有的资源不仅有限,并且各不相同,甚至大大不同”,所以,最终,用图表把每个人的效用画出来之后,依然只能是正态分布曲线(只不过是一个底部更高的曲线),而永远不可能是这样一条直线:

成功的定义——“成功学”的核心缺陷

成功究竟是什么,好像谁都知道,却又谁都说不清楚,也很难找到一个统一的定义。字典里的解释倒是简单明了:所谓成功,就是达成预期目标。这个解释固然正确,却不完整,因为,每个人可能预期的“目标”实在是千差万别。

然而,在那些占满了几乎每个书店一个专柜甚至专区的“成功学”书籍中,可以看到它们的共同点,就是“成功”定义简单化、庸俗化。2007年第16期的《新周刊》有一篇不错的文章,标题是《有一种毒药叫成功》。对于“成功学”对“成功”庸俗而又过分简单化的定义,《新周刊》如此讽刺:

……在成功学的逻辑中,如果你没有赚到“豪宅、名车、年入百万”,如果你没有成为他人艳羡的成功人士,就证明你不行,你犯了“不成功罪”!

助你“实现人生价值”、“开发个人潜能”、“三个月赚到一百万”、“有车有房”、“三十五岁以前退休”……成功学泛滥于职场和网络,上进人群迷失在多款提升课程和短期培训班里,成功学大师满天飞,成功学培训蔚为大观成产业。

……当全民成功变成狂热风潮,成功上升为绝对真理般的、人人趋之若鹜的主流价值观,成功学就是一粒毒药,而信奉成功学的人就沦为牺牲品。

有趣的是,尽管每个人都说“这世界变化快”,可是最终我们总是发现“没什么变化”。今天的“豪宅、名车、年入百万”是很多男人梦寐以求的东西,甚至是姑娘们选择配偶的条件。翻翻旧报纸吧,六七十年代,姑娘们择偶要求男方要有“四大件”:手表、自行车、缝纫机、沙发;80年代也要求有“四大件”:电视机、冰箱、录音机、洗衣机;二三十年之间的表面变化反映的是本质上的不变——反映的都是人们“想要拥有未曾拥有的物质或者资源”的强烈愿望。

其实,谁都知道一个道理,“你不可能什么都有”。没有人是傻子。可是,“想要拥有未曾拥有的物质或者资源”的愿望是如此强烈,所以,人们开始转到另外一个方向上去:“我拥有的是不多,但是比你多!这样我就很快乐。”细观很多人所定义的“成功”,归根结底其实只要四个字就可以概括——“高人一等”,即,市井语言中所谓的“牛×”。不能做到比谁都牛,那么最好“一人之下万人之上”,退而求其次也起码应该是比大部分人或者很多人更牛。