道不同的洋务派(第3/4页)

1874年起充四川乡试副考官,又简放四川学政,整顿四川科举积弊,创建尊经书院。

1882年45岁时出京赴山西任巡府,禁革山西种种陋规,设清源局、教案局、洋务局、桑棉局、铁绢局,筹办山西练军。

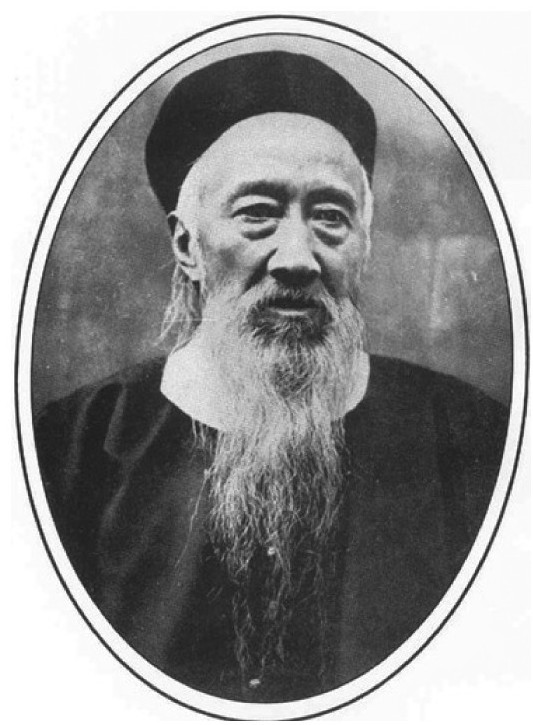

张之洞像

1883年中法战争爆发,张之洞因力主抗争,1884年任两广总督。这一时期,他在广东开设水陆师学堂,创设枪弹厂,大治水师、专款购兵舰,设缫丝局,创办机铸制钱局及银元局,筹办织布局和制铁厂。

1889年7月调任湖广总督,筹建了汉阳铁厂、湖北枪炮厂、湖北织布局,还创办了制砖、制革、造纸、印刷等工厂。除实业外,张之洞还大力兴办教育,创立了两湖书院、经心书院,又设立了农务学堂、工艺学堂、武备自强学堂、商务学堂等。在督鄂十七年间,张之洞力主广开新学、改革军政、振兴实业,由此湖北人才鼎盛、财赋称饶,成为当时中国后期洋务新政的中心地区。

1894年,张之洞调署两江总督,任期一年多,还是大办教育,在南京设了储才学堂、铁路学堂、陆军学堂、水师学堂等。

1907年奉旨回京管理学部事务,次年兼充督办铁路大臣。

1909年10月4日病逝,6日追谥文襄,晋赠太保。

张之洞是洋务运动的后起之秀,他的经济思想在当时是比较领先的,但在其所有的政绩中,教育方面的成就却是最突出的,其兴学育才思想及实践在中国近代教育史上占有十分重要的地位。

同为洋务派代表人物,与李鸿章不同的是,张之洞在处理对外关系上表现得比较强硬,例如:1883年,中法战争在越南境内初起时,清廷命李鸿章统筹边防战事,李鸿章认为“各省海防兵单饷匮,水师又未练成,未可与欧洲强国轻言战事”,而张之洞上疏建议战守,请求“严督滇、桂之战,急修津广之防”。70岁的老将冯子材率军镇南关大捷,大败法军,扭转了整个战局,法国茹费理内阁因此倒台,但是清廷却决意乘胜求和,命令前线各军停战撤兵,前线将士闻讯,“皆扼腕愤痛”,张之洞接连电奏缓期撤兵,竟遭李鸿章传旨斥责。又如:1901年李鸿章在签署《辛丑条约》时,湖广总督张之洞对“合肥所讲条款,每每有所纠正”,并指责李鸿章“老横偏执、怗过遂非”,当然李鸿章也反批评他“仍是二十年前在京书生习气。”207

如果主管朝政的不是李鸿章,而是张之洞,清朝晚期的局面可能又是另一番模样了。

可是历史却不能假设。

5.左宗棠(1812-1885年)

左宗棠像

与张之洞同样比较强硬的是另一个洋务派——左宗棠。

左宗棠,湖南人,与曾国藩同时代,比曾小1岁,“生性颖悟,少负大志”。5岁时,随父亲到省城长沙读书,不仅攻读儒家经典,更多的则是学习经世致用之学,对那些涉及中国历史、地理、军事、经济、水利等内容的著作“视为至宝”,对他后来带兵打仗、施政理财起了很大的作用,但对考学却没啥大用,所以20岁以后,六年中3次赴京会试,“均不及第”。

自尊心与自信心极强的左宗棠受到了打击,打算“长为农夫没世”。1850年1月,林则徐路过湖南的时候,特意请隐居乡间的左宗棠会面交谈,在会见中,林则徐把自己在新疆整理的很多军事、地理、文史等方面的资料,全部交给左宗棠,对他说:“吾老矣,空有御俄之志,终无成就之日。数年来,留心人才,欲将此重任托付。”208这次会面对左宗棠的一生产生了深远的历史影响,新疆收复后,左宗棠还专门到福建林则徐祠拜谒了一次。

1852年(咸丰二年),当太平天国大军围攻长沙,省城危急之际,左宗棠终于经不住老朋友郭嵩焘209等人的忽悠,应湖南巡抚张亮基之聘出山,投入到了保卫大清江山的阵营中。

1856年,因接济曾国藩部队军饷,促其夺取了被太平军占领的武昌有功,左宗棠被升职为兵部郎中。

1861年太平军攻克杭州后,曾国藩上疏推荐左宗棠任浙江巡抚,督办军务。

1862年(同治元年),又组成中法混合军,称常捷军,并扩充中英混合军,先后攻陷金华、绍兴等地,第二年升任闽浙总督。

1864年3月攻陷杭州,控制浙江全境。论功,封一等恪靖伯。

不知是不是受李泰国事件的影响,1866年张之洞上疏奏请设局监造轮船,获准试行,于是在福州马尾择址办船厂,派人出国购买机器、船槽,并创办求是堂艺局(又称船政学堂),专门培养造船技术和海军人才。改任陕甘总督后,推荐原江西巡抚沈葆桢任总理船政大臣,一年后,福州船政局(又称马尾船政局)正式开工,成为中国第一个新式造船厂。