道不同的洋务派(第2/4页)

1858年(咸丰八年),李鸿章入曾国藩幕府帮助办理营务,负责起草文书。

1860年(咸丰十年),太平军围攻上海,上海士绅买办代表钱鼎铭前往安庆请曾国藩派援兵,曾国藩与李鸿章商量,李欣然领命,开始招募与组建淮军。

1862年2月(同治元年),淮军正式宣告成立。随后,上海士绅花了18万两白银,雇了7艘英国商船,将淮军13营约9000人分批由水路运往上海。

1862年3月,经曾国藩推荐,李鸿章被任命署理江苏巡抚,1863年2月又兼署通商大臣,“从此隆隆直上”,开始了他在晚清政治舞台上纵横捭阖的四十年。

在掌握地方实权后,李鸿章在江苏大力扩军,采用西方新式枪炮,建设新式陆军,使淮军在两年内由9000多人增至六七万人,成为清军中装备精良、战斗力较强的一支地方武装204。

1870年后,李鸿章被任命为直隶总督,后又兼任北洋通商事务大臣,1872年,加授武英殿大学士。自此,李鸿章在直隶总督兼北洋大臣任上秉政达二十五年,参与了清政府有关内政、外交、经济、军事等一系列重大举措,成为同治、光绪两朝的地方重臣。又因为直隶总督兼北洋大臣手握兵权,统领一方,有人甚至称其“坐镇北洋,遥执朝政”。

十九世纪七十年代之后,随着他地位权力的上升,责任越来越大,视野越来越开阔,综观世界各国的发展,李鸿章痛感中国之积弱不振,主要原因在于“患贫”,认为“富强相因”,于是有了“必先富而后能强”205的认识,遂将洋务运动的重点转向“求富”。

1872年12月23日,李鸿章打着“求富”的旗号,奏请试办轮船招商局。其后,在整个七八十年代,先后创办了河北磁州煤铁矿、江西兴国煤矿、湖北广济煤矿、开平矿务局、上海机器织布局、山东峄县煤矿、天津电报总局、唐胥铁路、上海电报总局、津沽铁路、漠河金矿、热河四道沟铜矿、三山铅银矿、上海华盛纺织总厂等一系列民用企业,涉及矿业、铁路、纺织、电信等各行各业。

1895年甲午战败后,日本指定李鸿章作为全权大臣赴日本议和,在伊藤博文的强硬态度和武力威慑下,李鸿章签订了连他自己也认为是“奇耻大辱”206的《马关条约》。甲午战争后,作为替罪羊的李鸿章被解除了位居二十五年之久的直隶总督兼北洋大臣职务,投置闲散。

1900年(光绪二十六年)6月12日,为收拾八国联军的战争残局,清廷再度授李鸿章为直隶总督兼北洋大臣,并连续电催其北上。李鸿章乘轮船至上海后,以身体不适为由暂停观望,部下及亲属也都劝其以马关为前车之鉴,不要再北上,以免又成为替罪羊。直至7月30日,北京局面实在无法收拾,慈禧在逃亡途中急催李鸿章北上。一个月后,李鸿章抵京收拾残局,向八国联军求和。1901年9月7日,李鸿章、奕劻代表清廷签署了《辛丑条约》,赔款四亿五千万两,人均一两,以示侮辱。

签约后,气恼交加的李鸿章呕血不起,“紫黑色,有大块”,“痰咳不支,饮食不进”。于11月7日去世,临终时“双目犹炯炯不瞑”,带着无尽的遗憾,走完了他78岁的人生历程。就在李鸿章死前,俄国公使还站在他的床头,要他在俄占中国东北的条约上签字。

相传李鸿章临终前有一首诗:“劳劳车马未离鞍,临事方知一死难。三百年来伤国步,八千里外吊民残。秋风宝剑孤臣泪,落日旌旗大将坛;海外尘氛犹未息,诸君莫作等闲看。”

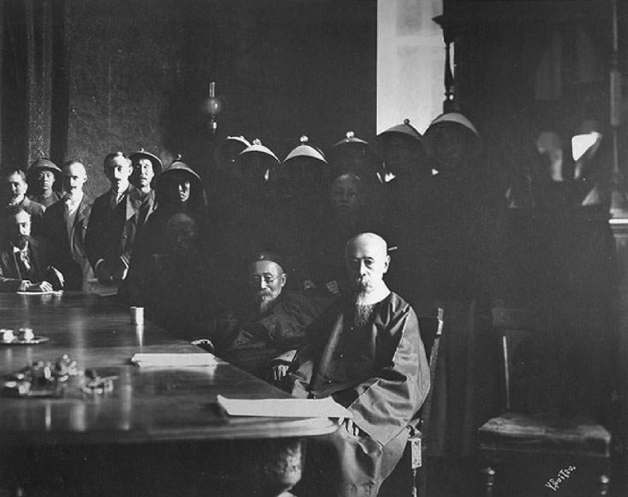

签定《辛丑条约》时的李鸿章、奕劻

李鸿章死后,两宫“哭失声”,慈禧太后称他是“再造玄黄”之人,追赠其为太傅、晋一等肃毅侯、谥文忠,赐白银五千两治丧,在其原籍和立功省建祠10处,京师祠由地方官员定期祭祀。清代汉族官员京师建祠仅此一人。

4.张之洞(1837-1909年)

张之洞比李鸿章小14岁,河北人,洋务派代表人物之一,我们所熟知的“中学为体,西学为用”就是他提出来的。毛泽东对其在推动中国民族工业发展方面所作的贡献评价甚高,曾说过“提起中国民族工业,重工业不能忘记张之洞”。

张之洞从小读书用功,才思敏捷,(这似乎是综合了曾国藩与李鸿章两人的优点),7岁时随父到兴义府城就读,13岁始回河北原籍应试,考取秀才;15岁(1852年)时赴顺天府乡试中举人第一名,成“解元”;26岁(1864年)考取进士第三名,成为“探花”,授翰林院编修。

1867-1873年任湖北学政,整顿学风,创建经心书院,提拔奖励有真才实学的人,颇得众望。