组织(第3/7页)

有趣的是,在步兵中队和最高指挥官之间,并无一个中层的指挥体系,军团没有严格意义上的“军团指挥官”。步兵中队之上的军官仅有6位军事护民官(Tribune),他们直接向军队的指挥官负责。“军团”并不作为一个战斗单位存在,而更像是行政单位。这一以步兵中队和百人队为基干的指挥体系,延续了相当长的时间,直到布匿战争时期,缺乏中层单位的情况才有所改变。

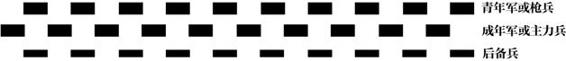

到了波利比乌斯所记载的公元前2世纪中期,罗马军团的组织又有了进一步的改编。每个军团的步兵人数约在4200人,去掉900人的候补兵后,军团步兵人数实际没有太大的变化。第一排青年兵变更为10个120人制的中队,第二排1200名成年兵同理,第三排600名后备兵编组成了10个只有60人的中队。每个步兵中队都下属两个百人队,每个中队有2个旗手。剩下的1200人都是轻步兵(Velites),分别配属给各中队进行行政管理;青年军最年轻,成年军年龄稍大,而后备兵都是老兵,这点跟之前相同。在必要时,军团可以进行额外的超编人员补充,达到5000甚至6000的步兵员额(比如彼得纳会战中),增员数目可能是将青年军和成年军扩充到各1800人,后备兵数目不变,每个中队下属的百人队可能扩充到100人左右。而从装备上来看,后备兵在继续使用长矛的同时,放弃了原先的大圆盾,而换用了与前两列一样的长盾,第一列的青年兵则彻底换用了西班牙短剑。

◎ 波利比乌斯时期的三线阵。

从兵源来说,波利比乌斯时期的罗马军团,放宽了其征召范围,尽管依旧只有有产阶级(Adsidui)需要承担兵役,但征兵的财产限额被放低到了4000阿斯,并仍被划分为5个阶级。每五年一次的兵役注册,能够使共和国比较准确地了解其控制的军事人力资源。当时士兵的服役年龄,在正常情况下是17至46周岁间。波利比乌斯时期的共和国军团数量,随着共和国人力和需求的扩张急剧膨胀。第二次布匿战争时期,共和国长时间维持超过10个军团,并且在巨大的作战伤亡面前,维持着这一规模。

公元前3世纪,缺乏中层指挥的现象也得到了很大的改观。罗马人开始有意识地加强步兵中队之上的战术单位在作战指挥中的价值和地位。公元前210年,在西班牙,罗马人开始以青年兵、成年兵、后备兵各一个中队组成一个步兵大队(Cohort)。这起初是作为应急措施引入的,很可能最早由罗马的意大利同盟发明,但却成为此后数个世纪内罗马军团步兵战术的核心之一。另一个改革,是公元前211年的轻步兵改革。在实验性地以轻步兵和骑兵混合作战,并获得了良好的效果后,罗马军团中轻步兵的地位有所提升,并因此需要一个独立的地位。原先配属在各步兵中队里的轻步兵被抽调出来,通过独立的编组,获得更大的作战灵活性。一般而言,每个步兵大队会拥有120名轻步兵配合作战,但考虑到他们经常被抽调出去独立行动,这些轻步兵可能也是被编组成一个轻步兵中队,并成建制纳入步兵大队中。步兵大队的指挥官被称为高阶百夫长(Pilus Prior),但这一官职到底代表的是大队各下属百人队中的首席百夫长,还是一个等同于“大队指挥官”的独立官职则不得而知。

“步兵大队”时期的军团在中层指挥上的强化,终于也导致了军团作为独立战斗单位的健全,军团指挥官(Legatus)作为一个固定官职出现。当军团需要分离出若干步兵大队以一个独立的集群执行作战任务时,所需的介于军团、大队之间的指挥职能,仍没有固定的指挥官,实战中往往会由一位资格最老的高阶百夫长兼任。

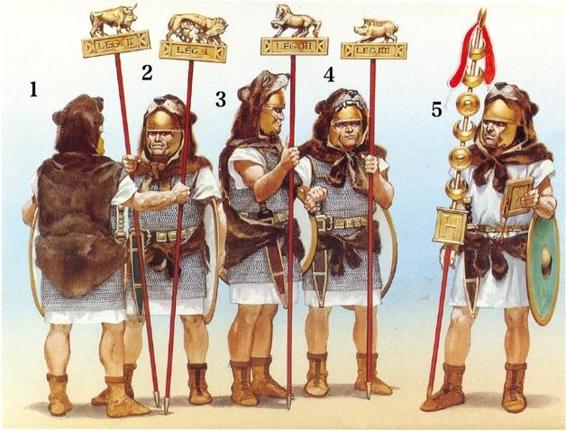

◎ 罗马起初四大军团的徽标。狼、野猪、公牛和骏马是罗马共和国初期的象征,并被用来作为军团鹰旗的徽标。图中1234为城市军团的旗手,5为青年兵步兵中队的中队旗手。

骑兵的组织情况也有所改变,独立的骑兵百人队可能被取消了,骑兵以中队为单位,分散部署到了各军团的编制内,每个军团原则上保有约300人的骑兵,由一位骑兵队长(Praefectus)统一指挥。

对于共和国时期的军团发展,不能不提的是同盟部队的情况。在相当多的史料描述和研究作品中,“同盟部队”都是一个模糊并广泛引起误会的概念。我们又将需要结合罗马共和国的对外征服,来理解不同地区的同盟军在罗马军队中所起到的不同作用和其拥有的不同地位。