组织(第2/7页)

真正自行承担马匹的骑兵部队,则要晚到公元前403年才得以建立——刚好和军团从40个百人队改编为60个百人队的改革同时。这些“私有”的骑兵,定期获得薪酬,因此被称为私人骑兵(Equites Equo Privato)。这些人的薪酬以何种方式支出我们不得而知,共和国晚期曾有一支所谓的“公共骑兵”(Equites Equo Publico),同时由公共财政提供马匹和薪酬,这或许代表“私人骑兵”的薪酬同样由公共财政负责。

李维及波利比乌斯时期的共和国军团

公元前4世纪的大部分时间里,罗马军队的规模都维持在2个军团,但随着“半公民权”(Civitas Sine Suffragio,无投票权但需服兵役的公民)的产生,一部分拉丁城市的人和大部分坎帕尼亚人,以及伊特鲁斯坎城市塞雷等地的人力,以半公民权的形式加入罗马军队。这使得罗马军队在公元前338年至公元前311年间的某个时间点上,将其军队规模扩充到了4个军团。这一组织形式也沿袭了相当长的一段时间,但是在军团一级架构固定下来的同时,更重要的改革则在百人队和军团之间产生。随着高卢入侵和一系列对外战争,罗马的重装步兵军队逐渐显得无法应付战场需求,缺乏机动性和灵活性,因此导致了罗马军队从组织架构到装备战法的全面改革。最重要的组织变化,即步兵中队(Manipuli)体系的出现,在新的步兵中队编制基础上,罗马人逐渐抛弃了老式的希腊重装步兵,而转向了灵活的线列战术。

但必须要说明的是,这一改革涉及的所有装备、战法和组织变化,其发生时间大致在公元前4世纪前期至公元前3世纪前期,并无一个明确的时间点可言,只有模糊不清的记录。对各式重投枪(Pilum)的运用,可能早至公元前4世纪初即告开始,方形的凸面长盾(Scutum)和锁子甲的情况与之类似,而著名的西班牙短剑(Gladius)何时以及在何规模上取代了长矛,却完全是云里雾里。重装步兵的长矛(Hastae)最晚在第二次布匿战争前不久(公元前225年的泰拉蒙会战),仍旧服务于军团的第一列步兵中——而这些所谓的青年兵或称枪兵(Hastati),何时彻底换用了短剑,我们不得而知。而在一些其他文献——譬如普鲁塔克,和狄奥尼索斯的记载中——情况又截然不同,青年兵被认为在公元前279年就换用了标枪和短剑,倒是成年兵执拗地坚持使用长矛武装。

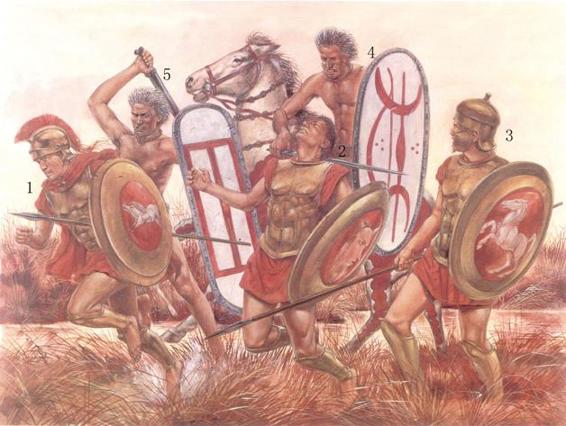

◎ 高卢入侵中罗马军队战败。凯尔特人擅用长剑,以凶猛的步兵冲锋著称,而罗马人可谓是其青出于蓝而胜于蓝的学生。图中123为罗马重装步兵,4为凯尔特骑兵,5为凯尔特剑士。

◎ 图为重投枪。

对于新的军团组织架构,李维留下了明确的记载,在执政官弗里乌斯·卡米卢斯(M Furius Camillus)主持的军事改革后,军团的“三线阵”已经初步形成。第一线是15个步兵中队青年兵,从年轻人中精选出来,每个青年兵中队前会配属20人的游击步兵(Leves);第二线是15个中队的成年兵或主力兵(Principes)。每个步兵中队理论上大约有120名士兵和2名军官(一位高阶百夫长和一位低阶百夫长,各自指挥一个百人队的同时由前者统筹指挥中队),而青年兵中队的实力可能稍弱一些。最后的第三线由15个步兵梯队(Ordine)组成,每个梯队分为3个旗队(Vexilla),分别是精锐老兵组成的后备兵(Triarii,仍以重装步兵形式作战)、新兵(Rorarii)和最不可靠的候补兵(Accensi)。每个旗队拥有60名士兵、2名军官和1个旗手。后人对李维的记载存在不少质疑,主要是针对于新兵和候补兵的内容,李维在具体的军团战术中没有提到这两种士兵,却在自己的文本中同时存在后备兵部署在军团最后、后备兵背后部署着新兵和候补兵这两种自相矛盾的说法。李维提到新兵与候补兵都和后备兵一样有最重的装备,但有些别的拉丁文资料提及新兵是轻装的机动部队,即使是李维自己也曾提起新兵在战场上快速奔跑投入战斗的情节。总之,新兵很可能是轻步兵,配属给后备兵作战,就像游击步兵和青年军的配合作战一样,不过这样的理论存在着新兵人数比例过大的问题。候补兵有冗员的意思,学者瓦罗(Varro)认为候补兵更像是军事侍从,而非军团的正规战斗力量。李维提及在公元前340年,候补兵曾作为迷惑手段投入战斗,此外值得注意的是,以罗马军团样式组建起来的拉丁同盟军团在编制内并没有候补兵这一类别。考虑到拉丁战争使得罗马化友为敌,参战的候补兵很可能是作为紧急手段征召的,他们可能平时并不常被投入战场,这也解释了他们的名称由来和战斗力低下的原因,拉丁战争可能是他们仅有的作为正规战斗力被投入会战的例子了。