一个“反告密”的时代

有一段时间,网上许多人都在讨论中国的“告密文化”,论者言之凿凿说,“告密”属于中国人的国民劣根性,传统文化是滋生“告密”的沃土。听得我的心都碎了,难不成“告密”就是我们与生俱来的文化基因,而“被告密”则是我们摆脱不掉的历史宿命?但细一想,又觉得不对。以我这么多年读史的印象,在传统社会,告密行为一直是受到主流文化排斥的,中国的主流文明与其说是“告密文化”,不如说是“反告密文化”。

过去处于主流、正统地位的儒家文明,对告密行为可谓深恶痛绝。孔夫子曾问他的弟子子贡:你最讨厌哪些行为?子贡说:“恶徼以为智者,恶不逊以为勇者,恶讦以为直者。”这里的“讦”,即告密。将告密当成正直的表现,是子贡最厌恶的行为之一。

发生在亲人、朋友之间的告密行为,由于直接破坏了小共同体最基本的人际信任,挑战了人伦底线,更是受儒家抵制。曾有一个人告诉孔子:我们那里有个正直的人,发现父亲偷了人家的羊,便跑到官府举报了。孔子说:“吾党之直者异于是。父为子隐,子为父隐,直在其中矣。”亲亲得相隐匿,社会的人伦底线才不会被突破。用汉宣帝的话来说,“父子之亲,夫妇之道,天性也。虽有患祸,犹蒙死而存之。诚爱结于心,仁厚之至也,岂能违之哉!自今,子首匿父母、妻匿夫、孙匿大父母,皆勿坐。其父母匿子、夫匿妻、大父母匿孙,罪殊死,皆上请廷尉以闻。”“亲亲相隐”的原则自此列入中华法系,并历代相沿。

——不要认为“亲亲相隐”是陈腐、过时的观念,现代西方发达国家的法律,同样非常明确地承认公民不给亲人证罪的“亲亲相隐”权利。

当然,我也不否认,中国历史上曾出现过竞相告密的风气。但我们需要知道,告密行为的鼓吹者是边缘的法家,而不是主流的儒家。商鞅主张治国要任用热爱告密的奸民:“用善,则民亲其亲;任奸,则民亲其制。合而复之者,善也;别而规之者,奸也。章善则过匿,任奸则罪诛。”商鞅认为,善民重视亲情,会相互包庇;奸民则相信“爹亲娘亲不如秦王亲”,会相互告奸。人民热衷于告奸,罪恶便无处逃遁。

但有意思的是,商鞅鼓励告密,却不能不将习惯于告密的人命名为“奸民”。可见在当时的道德评价体系中,告密行为是为人所不齿的。商鞅本人可能对这种道德评价很不以为然,但告密的反道德性质却是商鞅无法否认的。

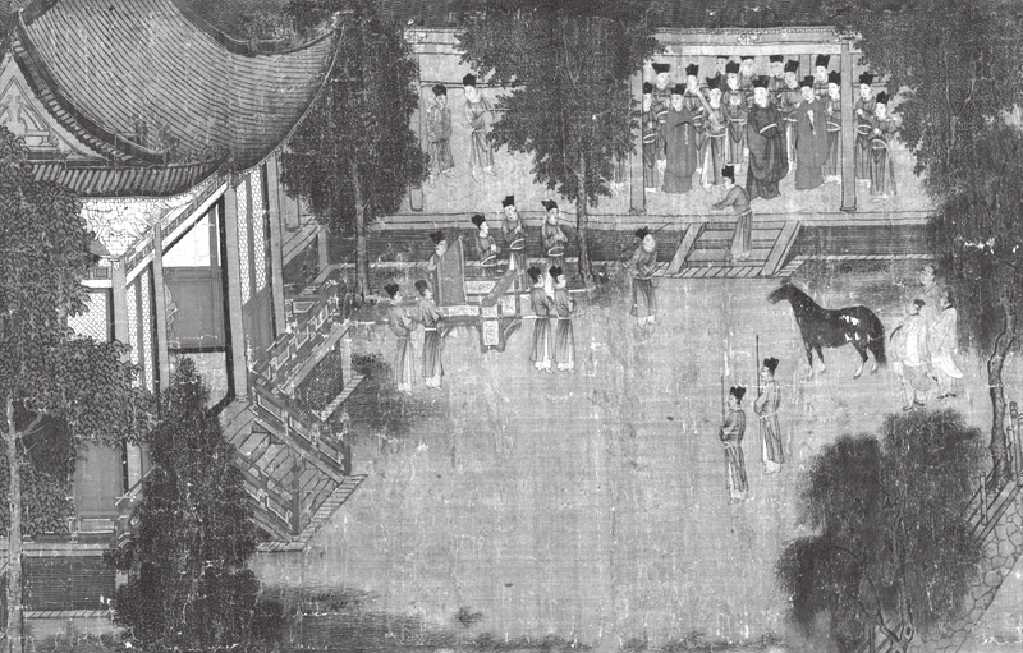

历史上,但凡申韩法术大行其道的时期,告密之风便会盛行一时,比如商鞅变法后的秦国、汉武帝时代、武则天时代、朱元璋时代以及所谓的“康雍乾盛世”。而受儒家价值观塑造最深刻的宋王朝,告密之风则大为收敛。我不是说宋朝就没有告密,而是说告密的行为在宋朝并不受鼓励,士大夫群体乃至君主都自觉抵制告密,以告密为耻。

宋真宗时,李沆任宰相。一日宋真宗问李沆:“人皆有密启,卿独无,何也?”密启即秘密奏事、向皇帝打小报告。李沆对打小报告非常反感,说:“臣待罪宰相,公事则公言之,何用密启?夫人臣有密启者,非谗即佞,臣常恶之,岂可效尤?”李沆认为,只有那些品德败坏的人才会喜欢打小报告。

真宗的儿子仁宗当皇帝时,有一回,谏官韩绛收到同僚林献可送来的一封书信,信中“多斥中外大臣过失”。韩绛身为谏官,觉得应该向皇帝报告。便将这封私信交给宋仁宗:“林献可遣其子取书抵臣,多斥中外大臣过失。臣不敢不以闻。”宋仁宗却说:“朕不欲留中,恐开告讦之路。第持归焚之。”叫他将书信带回去烧掉。

仁宗皇帝不想了解大臣过失、借以整饬吏治吗?当然不是。但他深知,如果为了掌握臣下动向而纵容告密,对政治品质的败坏将远甚于“中外大臣过失”本身。

宋仁宗一朝,也是宋代最自觉抑制告密政治的时期。皇祐元年(1049),台谏官李兑、何郯、陈旭等人上书:“比岁臣僚有缴奏交亲往还简尺者,朝廷必推究其事而行之,遂使圣时成告讦之俗。自今非情涉不顺,毋得缴简尺以闻,其于官司请求非法,自论如律。”意思是说,最近有些臣僚将私人书信上交朝廷,朝廷则凭书信私议调查臣下,弄得告密之风大盛。自今之后,除非事关谋逆,臣僚不得交纳私人通信,有司也不可收缴臣僚私信。宋仁宗批准了这一建议。这大概也是中国历史上第一次明确申明政府不得缴纳私人信件、据书信私议定罪的立法。