人类悲歌:切尔诺贝利核事故背后的阴影(第5/6页)

与会代表一致认为,不能按照广岛原子弹的标准来换算,比如切尔诺贝利的核辐射量提高10倍,那么受辐射人群的得病率也会提高10倍。

等到会议结束的时候,4万这个数字被缩减成了4000。

1988年4月27日,在切尔诺贝利事故两周年到来之际,勒加索夫选择了自杀。

9

关于切尔诺贝利事故造成的损失,可能永远不会有一个最终的答案。

从经济上算,切尔诺贝利事故造成的各类损失合计,考虑通货膨胀因素,已经超过了2000亿美元。

苏军用于救险的飞机、卡车、装甲车,在使用之后全部被舍弃,因为它们都成了一个个“放射源”(图片来源:腾讯“图话”)

从伤亡数字来看,至今没有一份确切的、让人信服的统计报告。各界只能有一个模糊的概念:第一批进入事故现场的抢救人员中,大约有4000人已全部牺牲;整个过程中,超过10万人伤亡,而在2006年乌克兰卫生局局长发布的报告中说,发现有约240万的乌克兰人(包括42.8万名儿童)受到这次事故辐射粉尘的辐射。

核污染区域方圆30公里范围内的数十万居民全部被迁走,之后有数百万居民继续举家搬迁。

更多的统计还在进行过程中。各国科学家认为,从乌克兰到白俄罗斯,从法国到意大利,受到切尔诺贝利核电站辐射粉尘影响的国家和地区,白血病和各类癌症的发病率有所上升。

事故发生之后,切尔诺贝利核电站并没有停止运行,只是封存了出事的4号反应炉。其他3台反应炉继续运行。

1991年,在2号炉再次出现火灾之后,政府宣布2号炉停机。

1996年11月,1号炉停机。

2000年12月,3号炉停机。

至此,切尔诺贝利核电站才正式停止运营。

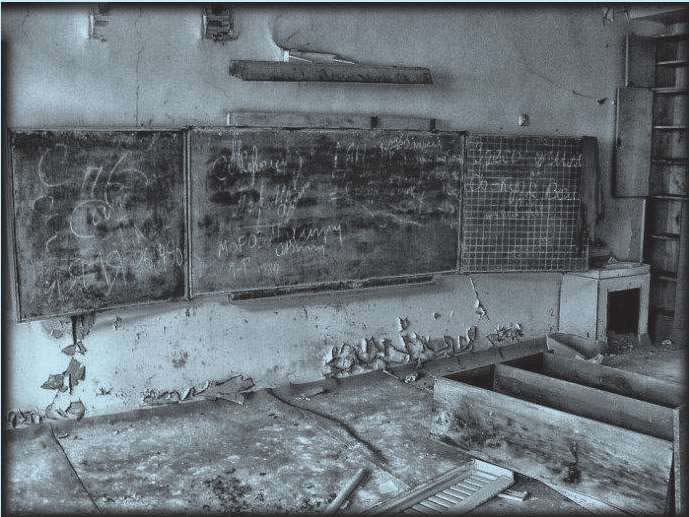

2011年之后,乌克兰开始开放切尔诺贝利原址的旅游项目,游客可以身穿防护服,进入仿佛时间停滞的“鬼城”,感受当初的惊心动魄和苍凉。

这个在普里皮亚季市游乐场的荒废摩天轮,已经成为“鬼城”的一个标志建筑,甚至出现在不少电子游戏中

2016年,在世界发展银行的贷款和40多个国家的捐款帮助下,乌克兰耗资超过20亿美元,在切尔诺贝利核电站4号炉外,造起了一个巨大的拱形金属建筑,用以替代原先已发生沉降和破损的“石棺”,彻底将4号炉以及里面的核反应堆封存。

然而,再完备的“棺材”,哪怕能封住所有核污染源,也不能封住,也不应该封住人类对切尔诺贝利事故的铭记和反思。

人们在祭奠为扑灭切尔诺贝利核电站大火而牺牲的消防员以及“清理人”,他们在去世后只能被放置进特制的“铅制棺材”。因为他们的尸体也成了一个个“放射源”

馒头说

面对突发性事件,尤其是事故,就我所知,上海媒体业内一直有一个共识:

“快报事实,慎报原因。”

我个人觉得,这是有一定道理的。

“快报事实”,不难理解。尤其是在互联网时代,大家关注的事情一旦发生,媒体还想像鸵鸟一样撅屁股藏脑袋,以为能“不报”或“瞒报”,根本是不可能的事情。你报得慢,谣言就来得快,你的权威性就崩溃得更快。如果想瞒报危害老百姓财产乃至生命的事,你不仅是在践踏公众的知情权,更是在犯罪。

“慎报原因”,需要解释一下。“慎报”不是“不报”,不报原因,简直荒唐至极。“慎报”的意思,是要在充分了解并证实之后,尽可能快地向公众通报。因为如果没查清就报,就很容易误导舆论,造成难以挽回的后果。

以切尔诺贝利核事故为例,实事求是地说,爆炸的原因是不可能在第一时间就完全调查清楚并公布的。事实上,到目前为止,对核电站爆炸的原因,各方还有争论,比如当晚实验到底哪一步出了问题,有各种说法。而自杀的核子物理专家勒加索夫,一直坚持认为核电站本身的设计是有缺陷的。

但是,对核电站发生爆炸的事实本身进行慢报乃至瞒报,简直荒谬至极。面对如此严重的一起事故,政府居然在几十个小时之内都保持静默,他们把老百姓的生命摆在怎样一个位置,细思极恐。

当军队和“清理人”以近乎自杀的方式前仆后继地冲入辐射粉尘弥漫的事故现场时,何其悲壮,又何其痛心。

平心而论,别看我这么说,别说像切尔诺贝利这样的大事,即便是一些小事,据我所知,我们要做到全部“快报事实,慎报原因”,还是碰到过不少阻力的。