第五章 战争能力:工业变革带来的巨大差距(第9/15页)

美国及其盟友在击败伊拉克和阿富汗的低技术敌人时所遇到的困难,表明唐尼根的假设有其价值,但也有证据显示,这些困难既源于战略和原则的失误,也与西方战争能力固有的局限性有关。还有一些军事分析家认为,投资实际上是收益递增的,在信息处理技术不断完善和信息传输系统越发精确的驱动下,军事革命已经给作战方式带来了极大改变,程度不亚于现代早期欧洲的军事革命(速度却要快得多)。1991年和2003年对伊拉克常规部队“一边倒”的战争,证明这种观点也有其价值。军事革命似乎极大地改变了传统国与国之间交战的方式,扩大了西方相对于世界上其他国家在战争能力方面的领先优势,但对于占领和安抚战败国却没有多少影响。

公元2000年的西方和东方战争能力的对比大致为20∶1,比唐尼根提出的3∶1~5∶1要高得多。这将是历史上西方和东方战争能力最为悬殊的比率,甚至使19世纪和20世纪的比率都相形见绌,但是,公元2000年时东方和西方军事力量方面巨大的技术差距似乎证实了这一点。

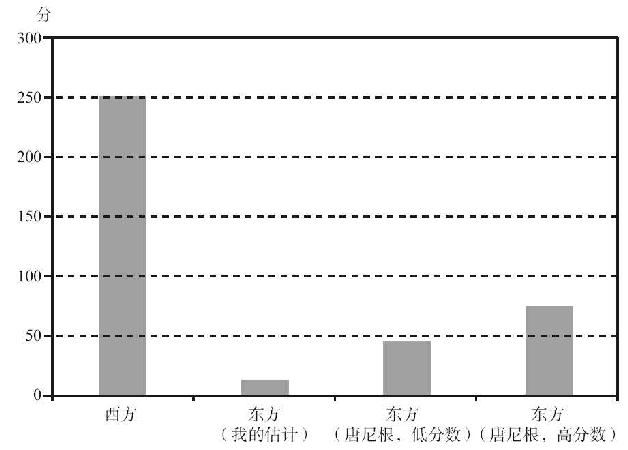

如果我的估计是合理而准确的,在社会发展指数上,与西方的250分相比,2000年东方的战争能力只能得12.5 分。如果唐尼根的估计更准确,那么2000年东方可得48.17分(图5.14中估计的“低分数”)或75.54分(“高分数”)。

图5.14 对公元2000年东方和西方军事力量对比的不同定量估计

东方的现代军事革命(1850~2000年)

19世纪中叶,现代西方作战系统传到太平洋地区,是东方军事史上意义最深远的裂变。中国军队使用火器比西方时间更长,但没有跟上西方自15世纪使用火药武器后的前进步伐。日本则相反,使用火器相对较晚,却在16世纪成为变革的中心。然而,日本统一并放弃了丰臣秀吉的扩张政策,意味着日本军队自17世纪早期到19世纪早期没有打过大仗,于是日本火器发展在这段漫长的时期停滞了。

1840年和1850年,当西方的海军远征舰队分别来到中国和日本海岸后,中日两国均仿效起西方的军事实践来,但日本对新挑战的适应要成功得多。日本政府于1873年引进了欧洲式的征兵制度,并于19世纪70年代末废除了武士制度,继而先后按照法国和德国的路线建立了陆军,按照英国的路线建立了海军。1880年时,日本仍然远远落后于西方列强,陆军只有71 000人(只相当于德国陆军人数的1/6),海军舰船总吨数只有15 000吨(相当于英国海军的1/40)。但到1900年时,日本陆军有234 000人(几乎相当于德国陆军人数的1/2),海军舰船总吨数达到187 000吨(几乎相当于英国海军的1/5)。

日本军队的素质也得到了极大的改善。1894~1895年他们在侵略中国时,表现出了对西方军事思想、纪律、组织(和硬件)的精通。1900年,日本军队在围剿北京的使馆区的义和团时扮演了主要角色。1902年,英国认识到与日本结为海上同盟,是保证其在太平洋事务上继续发声的最好办法。1904~1905年,日本在对俄国的战争中取得了令人震惊的胜利(尽管这场战争差点导致日本破产)。虽然日本的战争能力比欧洲所有主要强国要弱很多,但已经成为一个地区性强国了,也许是当时世界上唯一能抵御欧洲人武力的非西方国家。

日本在1914~1915年和1941~1942年战争中的惊人胜利,都是在西方列强耽于欧洲战争而无暇旁顾的情况下取得的。日本在《凡尔赛条约》中得到了它觊觎的大部分利益(尽管它在条约中加入主张种族平等条款的要求落了空),然而当它在1942~1945年不得不面对美国的认真抵抗时(即使美国只是将太平洋战场列为二级前线),东西方战争能力的持续差距就彰明较著了。

日本在1945年被几近全面地解除了武装(尽管到20世纪末时其海军又一次成为一支不可小觑的地区性力量),但中国在1949年结束其内战后,重新成为东亚强国。中国在1950年的朝鲜战争中发挥了巨大作用(虽然也付出了惊人代价),在1962年的中印边界自卫反击战中取得胜利,在1964年成功试验了其首颗原子弹。然而,人民解放军的训练和专业化在20世纪60年代的“文革”中遭受了严重损失。在20世纪70年代,其组织、理论和装备方面的严重缺陷暴露无遗。邓小平于1979年启动了军队现代化改革。20世纪90年代,中国军费开支开始大幅增长,在10年间涨了4倍,在接下去的10年内又涨了4倍,尤其强调加强海军,并对美国及盟友潜在的压倒优势形成不对称反应。到21世纪20年代时,中国的军费开支也许会赶上美国,但在2012年时,东西方的军事差距仍然是巨大的。