后记 但这并非一个幸福的世界(第3/4页)

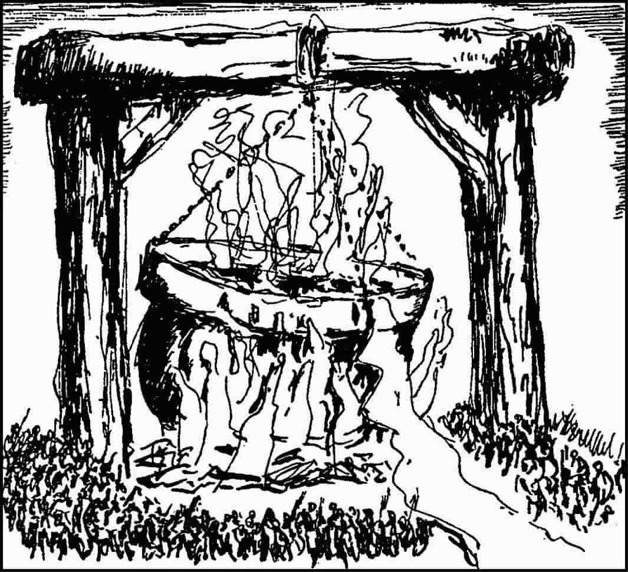

巫师的大锅

从最广博的意义来说,“宽容”这个词从来就是一个奢侈物。只有那些智力非常发达的人——这些人从思想上说是摆脱了不够开明的同伴们的狭隘偏见的人,看到整个人类具有广阔多彩的前景——才能够谈论得起。就像我在这本书的一开始引用老朋友昆塔斯·奥勒留·希马丘斯一样,他们完全可以向我们提出质问:既然我们举目望着同样的星星,既然我们都是同一星球上的旅客,既然我们都居住在同一片天空下,既然生存之谜深奥得只有一条可以找到答案的路,那我们为什么还总是仇视彼此呢?但是如果我们敢于这样做,并且引证一个古代异教徒的高尚之语,那些坚持只有一条通往拯救的道路(也就是他们的那条道路)的帮派的不宽容领袖就会立刻向我们叫吼起来,并扔来石块和木棒。那些没有追随他们走那条狭窄小道的人注定要永远坠入地狱,因此便残酷地镇压他们,以免他们的怀疑影响别的人,使别的人也去试着走一走在“唯一权威性的完美地图”上没有标出的路径。

昆塔斯·奥勒留·希马丘斯生活在公元4世纪。从那以后,一些思想高尚的人们不时用提高嗓门的方法来捍卫这种精神和种族问题上的中立态度。他们偶尔(时间很短暂)甚至成功地创建了自己的团体。在这个团体里,人们可以自由自在地思考,并且允许依照自己的方式寻求拯救。但这种宽容的态度总是由上层领导强行实施的。它从来不是自下而上的。他们不甘于接受来自上层的干涉,便依靠着传统的权力,总是要强迫别人接受自己的观点。而如果没有别的方法使别人开窍,就要动用武力逼迫他们“入会”。因此,为了防止流血,往往需要出动警方。

全体美国人应该永远感激不尽的是,他们的联邦是由一批真正的哲学家缔造的。这些人无愧于哲学家这个称号,他们具有广泛的实际经验,彻底摆脱了13个移民区早期历史上典型的教派狂热主义。这一代人得到了最后的报答,但等他们去世以后,这片他们曾希望建立理智王国的美丽土地上涌入了千百万饥饿的欧洲人。这些欧洲人不仅带来了新大陆急需的强壮臂膀(这是他们必需的),还带来了古老的先入为主的偏见。他们只认为自己的见解是正确的。在各个问题上只能依从自己,绝不倾听旁人的建议和评论。

当时我们过于乐观,又忙于勘探新大陆的自然资源,以至于想当然地认为,这口大熔炉可以自行解决一切。但是要熔化任何物质,最好是经过缓慢复杂的过程,还需要经常的监督和照看。因为人的灵魂不情愿被液化,它比我们知道的任何物质都顽固。结果便是现在这个局面,用机关枪和集中营武装起来的形形色色的现代不宽容,比起中世纪的不宽容更胜一筹。因为中世纪要“说服”异教徒,也只不过是依靠地牢和缓慢烧死人的火刑柱。

这就向我们提出一个问题:我们能做些什么?前几页我表述过,我并不信赖对不愉快的事采取闭眼不看的策略。因此,我作出了不乐观的结论:至少在目前,我们对眼下令人惶恐的事态是做不出什么建设性的工作的。我们必须接受这种形势,同时又要缓慢地为未来作出细致的规划。可以确定无疑地说,我们再也不能让自己措手不及了,因为文明再也经受不住类似近6年中所遭受的各种无休止的打击了。

1914—1918年的第一次世界大战好比是一场飓风,不仅摧毁了大部分人类组织,而且使许多人死去或陷入贫困之中。人们是不可能在短时期内消除这些损失的。在这场灾难中,那些幸存下来而且毫发未伤的人们,一心只顾修葺自己的房屋,根本不管别人毁坏了的住宅。最后,在周围受打击最重的被废弃的街巷里,要进行各种正常和健康的生活已经完全不可能了。接着,在一些凄冷的地窖的废墟里,谁也不知道从哪儿冒出来一些陌生而又不健康的人,他们开始聚集一些被遗弃的人,宣讲起自己独创的教义。这些人是在凄凉的灌木丛里长大的,那里根本不可能培育出健康和理智的生活哲学。

变成森林的城镇

既然重建工作已经落后了许多年,我们就可以用正确的观点审视它。第一次世界大战之后,世界需要大量的新鲜空气、阳光和优质的食物,这比任何东西都迫切。但它得到的却是饥饿和失望。于是冒出了很多有害的新学说。这些新学说使我们清晰地忆起了那些难以置信的信条,它们是在三四世纪小亚细亚衰败的沿海城市里的臭气烘烘的弯曲小巷中发展起来的。