第五章 牢笼(第3/3页)

正是由于人们希望使教义中的所有问题达到某种统一,最终便导致了一系列著名的会议,后来被统称为“基督教公会议”或者“基督教普世会议”。自从4世纪中期起,这种会议每隔一段时间就要召开一次,以确定哪些教义是正确的,哪些教义包含有异端的嫌疑,因而应该被判为错误、虚妄和异端邪说。

公元325年,在离特洛伊废墟不远的尼西亚第一次召开这种会议。第二次会议是56年之后在君士坦丁堡召开的。第三次是公元431年在以弗所召开。从那以后,会议接二连三地在博斯普鲁斯海峡东岸的查尔斯顿召开了几次,又在君士坦丁堡连续召开两次,然后又在尼西亚,公元869年又在君主坦丁堡召开一次。

从那以后,会议就在罗马或者由教皇指定的某座西欧城市中举行了。这是因为,自从4世纪以后,尽管理论上皇帝有权召集这样的会议(这个特权的附带条件是,他要支付主教们的路费),但是人们普遍认为,对强有力的罗马大主教提出的建议应该认真对待。尽管我们不能肯定是谁主持了尼西亚的首次会议,但是后来的所有会议全都是由教皇主持的。这些神圣会议的决议,也必须得到教皇本人或者他的代表正式同意。否则,便不能被视为有效力的。

所以,我们可以辞别君士坦丁堡,到气候更宜人的西部地区去旅行了。

宽容与专制之争始终反复进行。有的人把宽容看成人类最伟大的美德,也有的人说它只不过证明人类有很多道德弱点。我不想探讨这个问题纯理论的一面,但是必须承认,教会的支持者在为残酷惩罚异端的行为加以辩解时,都讲得头头是道。

他们这样辩解:“一个教会和任何其他组织一样,比如一个村庄、部落,或者一座堡垒,必须有一个总指挥,有一套明确的法令和细则,那些教会的成员都必须强制服从。所以,任何人发誓加入教会,就同时默认了要尊重总指挥并遵守法令。如果他发现自己做不到这一点,就必须承担自己的决定造成的后果,并且离开教会。”

到这里为止,一切都非常正确,非常合理。

如果今天一位牧师感到自己不再信仰浸礼宗的教义,他可以转到卫理公会;如果由于某种原因他不再信奉卫理公会的教旨,还可以成为一位论教派、天主教派或者犹太教的教徒,甚至还可以转投印度教、土耳其的伊斯兰教。世界是非常宽广的,大门是为人敞开的,除了忍饥挨饿的家人,谁也不会对他说“不”。

现如今是一个蒸汽轮船和火车的时代,而且还有无穷的经济机遇。

而5世纪的世界却不这样简单。当时要想找到一个不受罗马主教影响的地方,可不是一件非常容易的事情。当然,你可以从波斯走到印度,就像很多异教徒做的那样,但是路途迢迢,生存的机遇又非常渺茫,而且这样做还意味着他本人与其家人从此天各一方呢。

而且,假如人们由衷地认为自己对基督思想的理解是正确的,要说服教会对教义做一点改动只不过是时间的问题,为什么要放弃信仰自己喜爱的宗教的权利呢?

而这正是问题的关键所在。

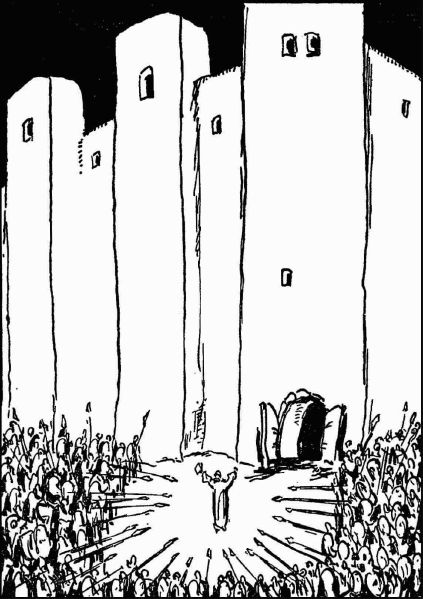

异端分子

早期的基督徒,不管是正统信徒还是异端分子,都认为宗教教义是相对的,而不是绝对的。

如果联合会中一群博学的神学家硬要定义不可能定义的东西,将上帝的本质归结为一个公式化的东西,就像数学家因为对X的取值意见不一致而把对方送上绞刑架一样荒唐可笑。

但是,那时基督教唯我独尊和专制的精神已经牢牢地掌控了世界。直到最近,那些主张因为“我们永远不可能肯定谁对谁错”而倡导宽容的人,依旧有性命之忧,而且通常情况下,他们只能把自己的看法小心翼翼地隐含在拉丁文字中,仅仅有一两个绝顶聪明的读者才能参透其中的深意。

————————————————————