1937,这座城没有不战而降(第4/4页)

根据突围计划,能从下关码头撤退的,只有宋希濂的第三十六师(当时该部队负责防止其他部队逃跑,维持码头秩序)、宪兵部队、司令部直属部队以及负责掩护的第十军。而其他的部队,都应该从自己的阵地往东、南、西正面突围。

但是,唐生智下了一个口头命令:允许第七十四军、第八十七师、第八十八师以及教导总队由下关码头北渡长江。

这些部队,都是蒋介石的嫡系部队。

而这个口头命令,也给其他部队不按照计划突围提供了一个最好的借口。

一场大混乱,由此爆发。

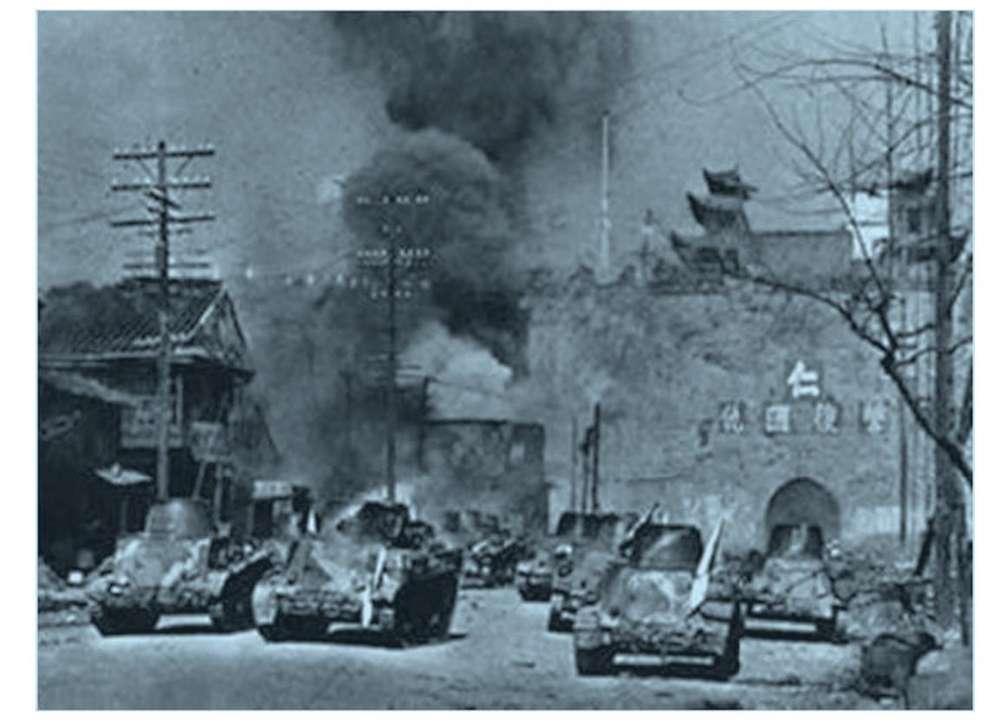

日军坦克列队由中华门进入南京。城墙上的四个字是“誓复国仇”

10

12月12日晚,混乱之夜。

唐生智没有践行当初“与南京共存亡”的誓言,坐上早就准备好的船,到达了江对岸的浦口。

司令官先跑了。

而唐生智没有想到的是,就在他会议上布置突围计划之后,整个南京守军就陷入了混乱。

有的部队长官,回部队做了布置,就立刻率军撤离了阵地;有的长官只是打了个电话,部队都没回,自己就先走了;还有的长官,甚至没通知自己部队,自己就走了。

没有协同,没有掩护,之前还拼死抵抗的中国军队,瞬间全部放弃了阵地,争相撤退。

被命令固守乌龙山要塞的第十军,在军长徐源泉的带领下,在突围会议一结束就放弃了阵地,北渡长江。而乌龙山要塞俯瞰下关码头,一旦阵地丢失,日军可以直接用炮火封锁码头和长江江面。

原本是担任掩护南京守军撤退的第十军,居然成了第一支撤退的部队。

下关码头成了逃生的唯一通道,却也成了人间的炼狱。

各路撤退的部队蜂拥通过必经之路——只剩一个门洞的挹江门。部队之间互不相让,吵骂不断,和维持秩序的三十六师几乎发生火并。而前文提到的那个用汽油烧死日军的教导总队团长谢承瑞,竟然在这场拥挤中被活活踩死。

到了码头,成千上万的士兵却发现,江面上空空如也,只有两三条渡船——为了表达破釜沉舟的决心,唐生智在开战前就把所有船只都收缴了。

那些无船可乘的官兵,要么抱着木桶、木板跳入江中,要么索性直接开始游泳。但那个时候,日军的军舰已经赶到了,在江中漂流的成千上万的中国士兵,成了活靶子,被不断扫射,一时之间,江面上全是浮尸。

而发现已经不可能渡江的官兵们,只能放下武器,一批批地成了日军的俘虏。

被俘虏的国军官兵

南京陷落的第二天,日本内阁首相近卫文麿在新闻发布会上,针对南京守军坚持不肯投降的行为说:“不但中国军人,包括所有中国人,都是‘不可救药’的劣等人。”

于是,日军“拒绝对中国施用国际法”。[2]

一场惨绝人寰的大屠杀,就此开始。

馒头说

南京究竟应不应该守,当时确实是一个棘手的问题。

从战略上,毫无疑问应该放弃,但从政治影响上,却又不能轻易放弃。

但是无论战略是否欠缺,战术是否失当,指挥官跑了没跑,那8万死守南京的中国将士,不应该被今天的我们忘记。

他们并没有不战而降,他们也希望能保卫自己的首都,哪怕毫不犹豫地献出生命。

1937年12月7日,日本不顾一切发动了南京战役,随即获得了一个他们认为的巨大胜利。

但是他们错了。他们以为中国会就此屈服,其实绝不可能。正相反,他们进一步陷入了中国战场的泥沼,直到战败,再也没能抽身而退。

很巧,四年后的1941年12月7日(美国夏威夷时间),日本人又认为获得了一个巨大的胜利——他们成功偷袭了珍珠港,重创美国太平洋舰队。

但是他们又错了。他们以为美国会就此低头谈判,但美国那台超级巨大的战争机器,反而因此开始全力开动,并且一发不可收拾,直到日本无条件投降为止。

在战略判断上,日本从来都是输家。

不过,“12月7日”这个日子,应该总是会被日本的军国主义者念念不忘的吧?

那么他们是否会知道33年后的一个“12月7日”?

1970年12月7日,联邦德国总理勃兰特访问波兰,在华沙的犹太人殉难者纪念碑前,这位总理双膝跪地,诚恳道歉。

这么多年过去了,中国,以及亚洲那么多国家,却依然还在等待。

[1] 《正面战场·南京保卫战——原国民党将领抗日亲历记》,唐生智、刘斐等著。

[2] 《真相——裕仁天皇与侵华战争》,【美】赫伯特·比克斯著。