“大刀向鬼子们的头上砍去”的背后(第2/4页)

所以,当全国民众都在庆祝“喜峰口大捷”的时候,很少有人会在意宋哲元战后的一句感叹:“我以三十万大军,不能抗拒五万敌人,真奇耻大辱!”

4

人又多,心又齐,怎么会打成个“奇耻大辱”?

这就要说到第二个问题了,那就是二十九军的“大刀队”。

“大刀队”一战成名,二十九军人人背一口大刀,当时让国人无不啧啧称奇。但是,却很少有人会去问:他们为什么要背一把大刀?

原因很简单:因为二十九军穷啊!

当时二十九军的装备,在全国范围内,可能也就比川军稍微强一点:整个军(当时2万多人)只有野炮、山炮十余门,重机枪加在一起不过100挺左右,每个连只有两挺轻机枪。全军用的步枪,1/3是自己造的土枪,子弹也严重不足。

大刀队

在这样的情况下,冯玉祥只能下令,包括二十九军在内的西北军人人佩一把大刀。之所以是大刀而不是军刺刀,还是因为军刺刀对钢的要求高,规格也严,而大砍刀相对制作工艺要求低,中国普通的铁匠铺都能打造。

二十九军的“大刀队”,其实是整个抗战期间,中国军力与日本军力的一个折射。

就以钢产量为例,在1937年中日全面开战前夕,日本每年的钢产量是8.7万吨,而中国呢?是700吨。

事实上,“大刀队”奇袭的成功,最主要的因素还是夜色掩护和出其不意。实事求是地说,如果真的换到白天的白刃战,即便西北军有习武的传统,沉重的大砍刀是否真的能砍瓜切菜一般对付当时日本步兵上了刺刀后的“三八大盖”,还真的不敢下定论(日本步兵对刺刀拼杀有极为严格的训练,抗战时无论国民党军队还是八路军都承认日本的单兵素质远胜中国)。

还有一点,当时国内媒体没提到——当然,他们也未必知道——“大刀队”夜袭后撤退时,遭到了日本军队的密集火力射击,伤亡大半。

所以,当时有个叫黄绍竑的桂系将领,在参与“长城抗战”后,对当时国内媒体的报道发表了自己不同的看法。

当时的媒体是怎么报道“大刀队”的呢?比较有代表性的,是天津的《益世报》,报道称:

我们喜峰口的英雄是光着脚、露着头,使着中古时代的大刀,……抢回了山,夺回了岭,收回了喜峰口,俘虏了几千个日本人,收到了几千枝日本枪,捉住了许多辆日本坦克,抬回来许多架日本开山炮。这个故事,岂不比(法军守卫)凡尔登的故事还威武!还壮烈!还光荣!还灿烂!

黄绍竑在“长城抗战”停战后,在上海对《申报》馆的老板史量才说:新闻界不去鼓吹正规军的新式武器,而来鼓吹大刀队,不是又要演出义和团的老把戏了吗!

话虽说得刺耳,但也确实引发人们的一个感慨:都已经进入20世纪30年代了,我们的子弟兵竟然还挥舞着冷兵器时代的武器,去和武装到牙齿的侵略者肉搏,这又是怎样的一种悲壮!

5

或许你会说,兵器是死的,人是活的。

宋哲元。“九一八事变”后,宋哲元是第一批通电要求全国抗战的将领

于是,就要说到第三个问题,关于人的问题。

这个人,就是二十九军军长宋哲元。

如果你只凭历史教科书关于宋哲元这个人寥寥几笔的叙述,是很难理解这个人的转变轨迹的——从1933年全国皆知的抗战英雄,慢慢蜕变成优柔寡断、畏首畏尾的官僚,到最后差点与日媾和,做了汉奸(有史料表明他后来已派人和土肥原贤二接触)。

这到底是为什么?

看了1933年“长城抗战”后华北一带的变化,你就不难理解了。

1933年的《塘沽停战协定》签订后,国民政府的部队撤离了长城一带,华北出现了权力真空,宋哲元成了实际上的最高行政长官。在这样的机遇下,宋哲元大力扩充部队,二十九军从原来的区区2万多人,扩充到了10万人,武器装备也上了一个档次(全军配备的轻机枪比中央军配备的还要多)。

随着势力不断扩大,宋哲元的地盘已经囊括了河北、察哈尔两省和北平、天津两座大城市,并坐拥领地内的税收。

有枪,有人,有钱,有地盘,然后会滋生什么思想?没错,就是军阀思想。

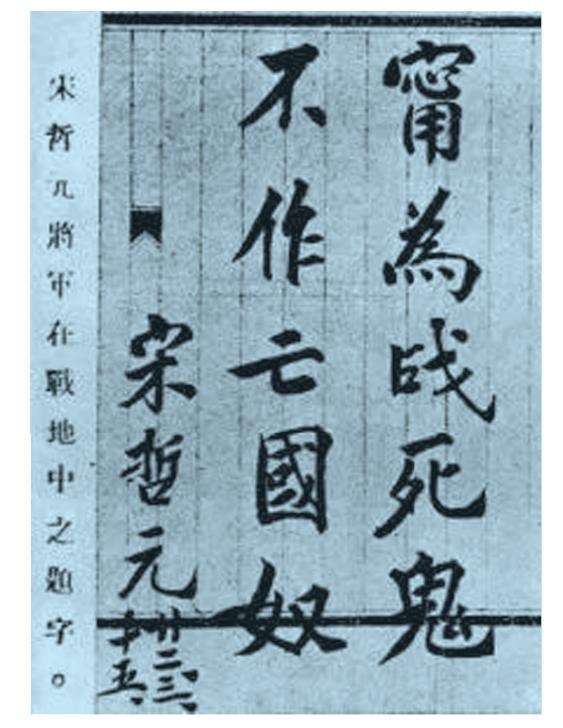

在“长城抗战”期间,宋哲元手书“宁为战死鬼,不作亡国奴”,感动无数国人

在握有华北地区统治权后,宋哲元一方面找出百般理由,严格禁止中央军进入自己的势力范围,另一方面又和日本人周旋,他希望以自己的种种退让,换得日本人对他统治华北的实质认可。