皮克曼的模特 Pickman's Model

此文约写于1926年夏末或初秋,这篇小说具有相对传统的超自然故事情节,并以洛夫克拉夫特探寻波士顿北角区的经历为故事背景。波士顿北角区是当地最为古老的区域之一(考普山墓地就位于此处),而且那时有大批意大利人移民此地。洛夫克拉夫特在那里有一处真实的房屋,但一年之后他很窘迫地发现大部分地区都已被夷为平地。文章的一部分明确表达了洛夫克拉夫特在《文学中的超自然恐怖》中所阐述的恐怖小说理论。这篇小说出版于《诡丽幻谭》1927年10月刊。

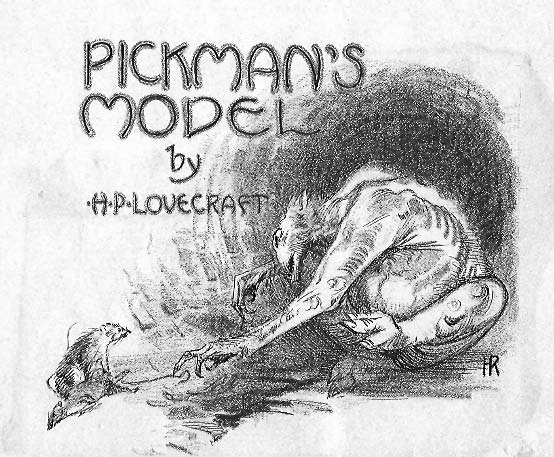

1927年10月《诡丽幻谭》中的插画。

你别以为我疯了,艾略特。很多人有着更为过分的怪癖,奥利弗的祖父还拒绝乘车出行呢,你怎么不去嘲笑他?就算是我不喜欢那该死的地铁,也是我自己的事儿;而且不管怎样,我们乘坐出租车也更快就到达了这里。我们要是乘地铁的话,还要从帕克街那里走上山来。

我知道自己比你去年见我的时候更神经质了,那你也没必要为此对我进行诊断啊。天知道,我变成这样的原因太多了,而我认为自己还能一直保持理智就已经很幸运了。为什么你还要步步紧逼,你以前可不是这样好追根究底的。

好吧,如果你非要听的话,我也说不出什么你不该听的理由。也许你应该知道,不管怎样,自从你听说我很少去艺术俱乐部并远离了皮克曼时,你就像个悲痛的父亲一直给我写信。既然现在他消失了,我才偶尔去那儿转转,但我的神经还是没有恢复好。

不,我并不想知道皮克曼怎么样了,也不想去猜。你可能猜想我是得到了什么内部消息而将皮克曼离弃了——就是这样的,因此我才不想他到底去了哪里。就让警察尽力去找吧,他以彼得斯这个名字在老北角区租用过房子,警察们连这都不知道,怕是也查不出什么了。我也不确定自己还能否找到那房子——哪怕是在大白天,我可不会试着去寻找!是的,我知道,或者说我恐怕知道皮克曼为什么要租下那所房屋。我就要说到了,你听好。等我说完你就会理解我为什么没将此事告诉警察了。他们会叫我带路,即使我知道路,也绝不会再去那地方了!那里有不寻常的东西——就是因为那东西,我如今不再乘地铁了,不再去地下室了也(你可能会嘲笑这个,也许你早就嘲笑过了)。

我竟然认为你已经知道了我离开皮克曼的理由,我和那些像挑剔的老妇人似的里德博士、乔·迈诺特或是博斯沃斯截然不同。皮克曼病态的艺术并没有使我震惊,不管他的作品是何种取向,我都倍感荣幸能够认识他这样有才华的人。理查德·厄普顿·皮克曼是波士顿地区有史以来最伟大的画家。我一开始就这样说,现在也坚持这么说,就算他向我展示那幅《摄食食尸鬼》时,我的这种想法也丝毫没有改变。那幅画,你还记得吧,迈诺特就是为此才与皮克曼绝交的。

你知道,这需要深刻的艺术功底以及对自然的深刻洞察,才能生成皮克曼的那种作品。任何一个出版社随便雇来的文人都能在封面上挥挥洒洒地画上几笔,然后称其为“噩梦”“巫师集会”或是“恶魔肖像”,但只有伟大的画家才能令这类画作达到恐怖而生动的效果。这是因为只有真正的艺术家才懂得对于恐怖的实际剖析,谙晓恐惧的生理机能——他们能够用精准的线条和比例连接我们潜伏的本能或是因袭下来的恐怖记忆,恰当的色彩对比和光亮效果能够刺激我们内心隐匿的陌生感。也不用我来告诉你,为什么富泽利的作品能够让人战栗,而廉价的鬼故事插画只会博我们一笑。那些艺术家们把握住了一些超乎生命的东西——以此,他们能够令我们体会一二。这种东西,多雷、斯密以及芝加哥的安格罗拉都抓住了。皮克曼也抓住了这种东西,而且是前无古人的——上帝保佑,也绝无后来者。

不要问我那些画家看到的究竟是什么。你知道,通常来讲,在艺术领域,艺术家们从大自然或原型中汲取的重要、鲜活的东西与那些小角色的商业画家坐在光秃的工作室中循规蹈矩、一气呵成那矫揉造作的、不值钱的东西完全不能相提并论。好吧,我应该说真正奇怪的美术家能将幻想视为原型,能从自己生活的幽冥世界中召唤出几近真实场景的东西。总之,他设法证明画家们的梦境与那些假冒画家道貌岸然的梦境截然不同,就像依照实物绘画的画家与函授学院教育出的漫画家的差距一样大。如果我曾看过皮克曼所见的东西,噢,不,还是算了吧!我们还是先喝杯酒再继续谈吧!天哪,我要是真看见了那个人——如果他算是个人的话——所看见的东西,我就不会活着了!