白船 The White Ship

本文创作于1919年11月。在提笔创作此文的一个月前,洛夫克拉夫特刚在波士顿参加了一场由邓萨尼勋爵所开设的文学讲座。不同于爱伦·坡的作品,洛夫克拉夫特直到1919年秋天才接触到邓萨尼勋爵的作品,便立刻为他笔下美轮美奂的奇妙想象所倾倒,这也在一定程度上影响了自己的创作风格。在1919年到1921年这段时间里,他创作了数篇后来被称为“梦境系列”的小说,包括《乌撒的猫》《塞勒菲斯》《外神》《伊拉侬的探索》以及《白船》。后来由于纽约生活的不如意,洛夫克拉夫特渐渐放弃了类似主题的尝试,开始尝试那些更加阴郁和恐怖的风格。但邓萨尼勋爵的作品对他的影响却从未消退。在从纽约搬回普罗维登斯之后,他又以类似的风格创作了著名的《梦寻秘境卡达斯》。

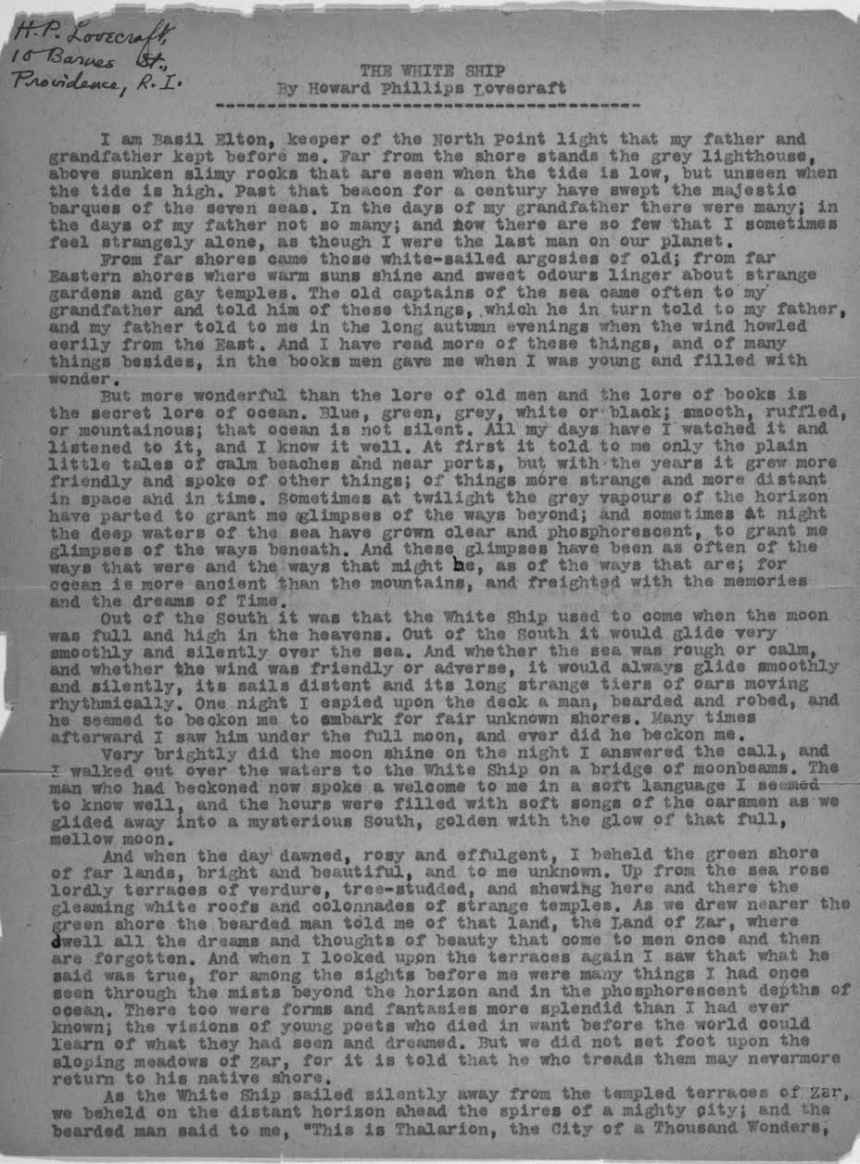

手稿写于1919年11月,最初发表在《美国联合业余刊物协会会刊》杂志上。这篇打字稿可能是他人在1932年或1933年完成的。

我叫巴塞尔·伊尔顿,是北角灯塔的守灯人。我的父亲、我的祖父亦是此地的守灯人。那座灰色灯塔矗立在远离滨岸的泥泞岩石上。那些石头浸没在海水里,只有潮位很低的时候才能看见,而等到潮水上涨时就消失在了海面下。一个世纪以来,灯塔的光芒一直照耀着来自七海、威风凛凛的三桅船队。当我祖父守灯的时候,曾经有许多帆船;当我父亲守灯的时候,船已经没那么多了;而当我守灯的时候,来往的航船已经少得可怜了,甚至我有时会因此产生一种奇怪的孤独感,仿佛自己就是这个星球上的最后一个人。

那些古老的白帆大商船来自遥远的东部海岸——在那片土地上有明亮温暖的阳光,有徘徊在奇异花园与鲜艳神庙间的甜美气味。海上的老船长们经常拜访我的祖父,并且向他说起这些事情。而在那些漫长的秋天夜晚,当来自东面的大风开始怪异地嚎叫时,祖父就会向我的父亲说起这些事情,父亲就会向我说起这些事情。此外,早在我年纪尚轻,对一切充满好奇的时候,其他人给过我一些书,我从那些书里读到了许多此类的事情,以及许多其他的事情。

但是,比起老人们的学问与书本里的知识,海洋的秘密更加美妙惊人。蓝色、绿色、白色或黑色;光滑、涟漪或峰峦;海洋并非沉默不语。我整日看着,听着,对海洋十分熟悉。起先,它只告诉我那些与平静海滩、附近港口有关的平淡小事,但随着时间的推移,它变得越来越友善,并且开始讲述别的事情,一些更加奇怪、发生在更加遥远的空间与时间里的事情。偶尔,在黄昏的时候,海平线上的灰色水汽会消散开去,允许我瞥见更加遥远的地方;偶尔,在午夜的时候,大洋深处的海水会变得清澈并泛起磷光,允许我瞥见下方的世界。我所瞥见的既有现在的景象,也有过去以及将来的景象,而且它们出现得同样频繁,因为海洋远比山脉更加古老,它承载着时间的记忆与梦境。

过去,当满月高悬的时候,白船就会出现在南方。它从南方驶来,非常平稳安静地滑过水面。不论海面是暴躁还是宁静,不论海风是友好还是敌对,它总会平稳安静地滑过水面,它的风帆远远地挂着,一排排奇怪的长桨有节奏地划动着。一天晚上,我在偶然间远远地望见甲板上有一个人。他穿着袍子,蓄着胡须,似乎在招引我前往完全未知的滨岸。后来,我也曾许多次在满月下见到他,但他再也没有招引过我。

我回应他呼唤的那天晚上,月色非常明亮。我沿着一道月光构成的长桥越过水面登上了白船。那个招引我的人用一种令人非常熟悉的轻柔语言欢迎我的到来。随后,在桨手们的轻柔歌声中,我们划向神秘的南方。圆润满月撒下的光辉将那里染成了金色。

待到破晓,天空变成玫瑰色,并显出灿烂光辉的时候,我看见了远方绿色的滨岸。那里既明亮又美丽,但我却对那片土地一无所知。装点着树木的翠绿梯台在海面上威严地耸立着,上面随处可见闪亮的白色屋顶与奇怪神庙的柱廊。靠近绿色的滨岸后,留胡子的男人告诉我,那片土地名叫扎尔,那里保存着人们曾经拥有过但最终还是遗忘了的美好梦境与想象。当再度望向那些梯台的时候,我意识到他说得都是真的,因为在我眼前的景象里出现了许多我曾经透过迷雾,或是在深海磷光里看到的东西。此外,那里还有远比我所知道的一切更加辉煌壮丽的事物与奇想;那些早在整个世界能够了解他们所见所梦之前就已经在渴望中死去的年轻诗人们曾有过的想象。但我们没有登上扎尔那倾斜的草甸,因为据说踏上那里的人将永远都不能返回自己的故土。