星期六(第16/64页)

“这是场该死的飓风。她说过接下来会发生什么吗?”

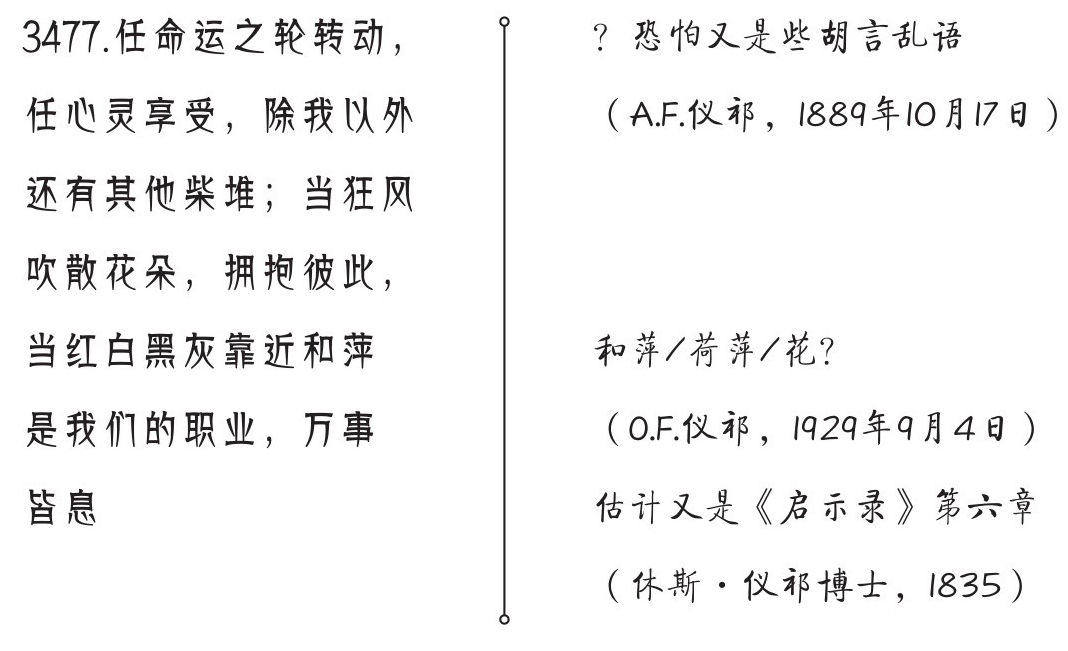

“2315交叉索引到3477。”安娜丝玛说。

“这种时候,你还能记得这些细节?”

“既然你问起,是的,没错。”她说着掏出一张卡片。

牛顿又读了一遍。窗外传来一阵巨响,仿佛一块波状钢板翻着跟头飞过花园,事实正是这样。

“这是不是意味着,”他一字一顿地说,“咱们会成为,成为那啥?这个艾格尼丝还真会开玩笑。”

当女性长辈在屋里作陪时,献殷勤会变得相当困难。她们总喜欢喃喃自语,或是叽叽喳喳,或是要香烟抽。最可怕的一招,当数拿出家庭相册——性别大战中这一侵略行为,已经在某次日内瓦大会上被明令禁止。如果这位长辈已经死了三百多年,那感觉更是雪上加霜。某些跟安娜丝玛有关的想法确实在牛顿心中靠了港,不仅是靠港,而且还被拖上岸,整修一新,刷上亮丽的油漆,同时刮去底部的藤壶。但一想到艾格尼丝的预见能力,牛顿就觉得一桶凉水从脖子根儿冲下来,浇灭了他的欲念之火。

牛顿甚至把玩过请她共进晚餐的念头。但一想到三百多年前,某个克伦威尔时期女巫坐在自家小屋里,欣赏他们吃饭的情景,牛顿就觉得寒毛倒竖。

他现在的心情跟人们烧死女巫时差不多。他的生活已经够复杂了,可不想再被几世纪前的某个老疯婆子操纵。

壁炉里传出一记闷响,像是部分烟囱砸了下来。

接着他想到:我的生活才不复杂。用不着艾格尼丝,我都能一眼看到头。它一路通向提前退休、办公室里的人举办的欢送会、一间明亮干净的小公寓、一场干净空虚的死亡。当然,除非我马上要被压在一间小屋的废墟下,死于有可能是世界末日的今天。

掌管文书记录的天使在我这儿不会遇到任何麻烦。这些年来,我的生活肯定每一页都写着“同上”。我是说,我到底做过什么?我没抢过银行。我没得过违章停车罚单。我没吃过泰国菜……

又有一扇窗户迸裂,发出欢快的叮叮当当。安娜丝玛张开双臂把他抱住,随即叹了口气,但一点也不显得失望。

我从没去过美国。还有法国,加莱港可不能算数。我从没学会演奏乐器。

电线终于抵抗不住强风,收音机也没了声音。

牛顿把头埋在女孩的秀发中。

我从没……

“叮”的一声响起。

沙德维尔正在更新猎巫军薪水册,准下士史密斯的名字刚签到一半,就被这声音打断了。

中士抬起头,费了好一会儿工夫,才发现标志牛顿的那根大头针已经不在地图上。

他离开凳子,一边小声嘟囔,一边在地板上搜寻。找到后,他又把钉子擦亮,重新按在塔德菲尔德。

又是“叮”的一声响起时,他正在替二等兵桌子先生签名,这位忠诚的士兵得到了每年两便士的额外干草津贴。

中士捡起钉子,狐疑地瞪着它看了几眼,然后将它使劲按进地图后面的石灰墙里,继续回去做账。

“叮”的一声。

这次大头针距离墙壁有几英尺之遥。沙德维尔把它拿起来,检查了一下针尖,按进地图,然后定睛观瞧。

五秒钟后,它“嗖”的一下从中士耳边飞了过去。

沙德维尔在地板上摸到钉子,放回地图上,使劲按住。

钉子开始在他掌中耸动。沙德维尔把全身重量压在上面。

一缕细细的青烟从地图上升起。沙德维尔惨叫一声,把手指放在嘴里嘬了嘬,与此同时红热的大头针射向对面墙壁,打碎了一扇窗户。它不想待在塔德菲尔德。

十秒钟后,沙德维尔开始在军部现金匣里摸索。它吐出一把铜板、一张十先令纸币,还有个詹姆士一世统治期的伪币。沙德维尔不顾个人安危,翻找起自己的口袋。即便把退休人员特许旅行券计算在内,这一网渔获也就刚够让他走出房间,更不用说去塔德菲尔德了。

兜里有钱的人,他只认识拉吉特先生和特蕾西夫人两位。说到拉吉特,此刻任何涉及金钱的对话,都可能引向七周房租的问题;至于特蕾西夫人,她倒是很乐于借给他一把十元钞票……

“从这放浪女人手中拿脏钱,俺不如死了算了。”他说。

再没别人了。

除了那一个。

娘娘腔南蛮子。

天使和恶魔都曾到这儿来过一次,在屋里待了没两分钟。亚茨拉菲尔尽量不去碰触公寓的任何外表面。另一个家伙,那个戴墨镜的南方杂种,沙德维尔估计自己惹不起。在他单纯的世界观中,除了在海滩以外,任何戴墨镜的人都可能是罪犯。中士怀疑克鲁利来自黑手党,或是其他地下犯罪集团。他不知道这个推测居然准得离谱儿。