第二章 政治学、经济学与国际体系(第2/6页)

对于权力这个概念,吉尔平认为其特性要比财富的特性更加难以表述。吉尔平并不想介入关于这个概念的无意义的学科内部的争吵中,他使用了摩根索关于权力的定义,后者把权力定义为“用来控制其他人观念和行动的东西”。对吉尔平来说,权力是指一种因果关系,根据其所作用领域的不同而不同:“国际关系中不存在单一的权力等级体系。”(Gilpin, 1975, p.24)

从控制的意义上来定义权力,是颇受人们欢迎的,但是这样做并不能够解决这个概念在世界政治研究中的价值问题。使用权力这个概念去解释行为,需要在这种行为被解释之前就能够做到对权力进行正确的估测,以及建构一种模型,这种模型能够说明不等量和不同类型的权力会导致不同的结果。马奇所称作的“基础性力量模型”(basic force models)就是被设计出来以达到这个目的的。这个模型使用有形的权力资源,例如人口数量,武器质量,或者财富,去预测政治斗争的结果。然而这个模型所作出的预测是不准确的,部分因为有些行为者比其他行为者可能更加关注某些特定的结果,因而愿意使用更多量的资源去获得这些目标(March, 1966; Harsanyi, 1962/1971)。因此,“基础性力量模型”,例如我们在第三章中讨论的“未经提炼的霸权稳定论”(crude theory of hegemonic stability),只是初看上去有点用处。这个模型在被加上一些辅助性的假设以后可能是有用的,这些假设包括一些无形因素的作用,如意愿、兴趣以及在“被提炼过的霸权稳定论”(refined theory of hegemonic stability)中所提出的“领导才能”。但是不幸的是,这些因素的作用只能在事后才能得到衡量。这样看来,在“基础性力量模型”中,权力不再是被用来解释行为,而是成为提供描述政治行动的说辞。

我们在上面看到,在新古典经济学的价值理论中,财富并不作为首要的范畴,去解释需求或价格问题,相反,价值(由此而来的财富)是从需求和供应中推导出来的,就如市场中的价格运行所告诉我们的一样。因此,权力和财富这两个概念如果被用来解释行为基础的话,都具有共同的缺点:为了估测行为者的权力,或者判断既定的产量、服务或原料是否构成了财富,人们不得不在权力关系或市场中观察人们的行为。如此说来,使用权力和财富这两个概念去解释行为,将会处于循环论证的错误中。因此,吉尔平所表述的观点,即世界政治经济学涉及的是处理权力和财富问题,并不能够帮助我们构造一个强有力的行为解释框架。

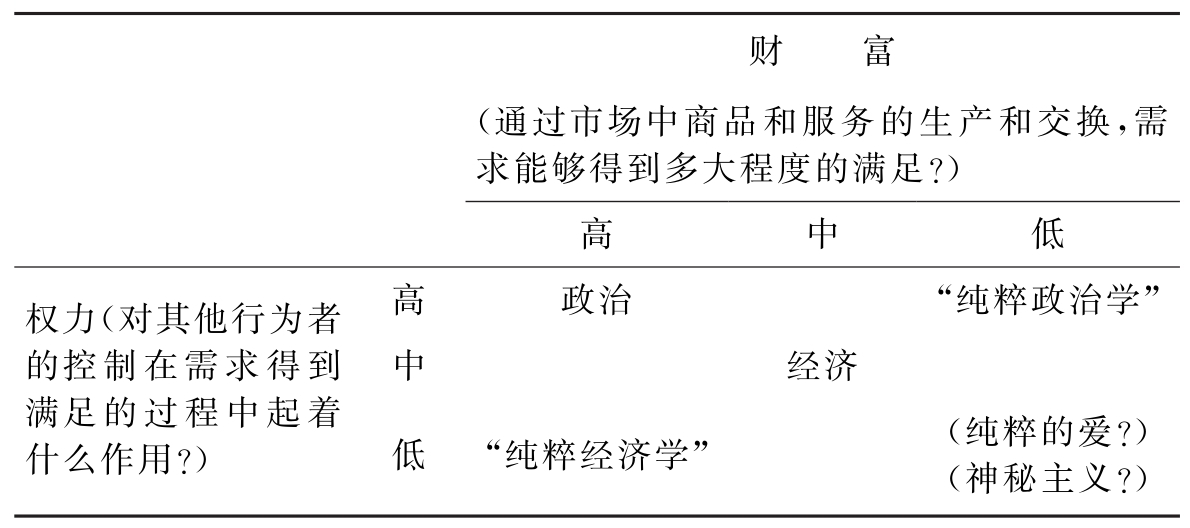

虽然如此,把国际政治经济学界定为追求财富和追求权力之间的互动,从描述的意义上讲仍然不乏用处。我们可以把国际政治经济学看作是经济学所研究的各个独立领域的交汇点:市场上可买卖的获得满意手段的生产和交换过程,这个过程同时也是政治的中心问题,因为它深受权力因素的影响。因此,不管行为者是在什么样的经济领域中互相施展着权力,经济问题同时也是政治问题,这是毫无疑问的。相对应的是,我们这里所说的相互交汇的领域,与纯粹经济学所研究的领域是不同的,在后者那里,没有一个行为者可以对其他行为者施行控制,每个行为者面临的都是一个被决定了的外部环境。当然,人们还可以设想这样一种状态,也是一种理想的状态,其中非经济资源仅仅被用来追求那种无法在市场上实行交换的价值,如地位及权力本身,这种状态将是一种纯粹的政治学状态。表2.1概括地说明了上述问题。

表2.1 政治学和经济学:一种概括

就如表2.1所说明的,试图将现实的经济活动领域与政治活动领域分开,是徒劳的和失败的。现代社会中很少有政治活动是不与经济活动联系在一起的,反之亦然。即使不顾及政府的干预问题,许多现代经济活动也是政治性的,因为公司、联合会和其他组织都试图相互施加影响和控制。从纯粹的经济学或政治学意义上讲,世界经济体系和国际政治体系都是抽象的;而从国际关系的现实世界看,大部分重要的事件既是经济的议题也是政治的议题。

我们已经看到,从财富和权力的意义上来思考国际政治经济学,并不能够帮助我们构造一个有力的行为解释模型。虽然对追求财富和权力的强调,对行为的深入理解的确是有益的,因为它为我们提供了一个可行的假设,这个假设认为行为者的兴趣总是集中在特定的利益上而不是观念或言辞上。在我们的研究中,对财富和权力的留意,也有助于我们矫正那种片面的观点,即过多地强调相互依赖以及共同利益会自然得到实现的看法。在本书后面探究国际机制问题的章节中,读者应该记住,由那些公正无私的理想主义者为了共同的善的目的而制定和设计的国际机制,是很少的;相反,它们主要是由政府中的官员为了追求他们所说的更大的国家利益和他们自己更大的利益目的而构造的。他们追寻财富和权力,也许还有其他价值,不管他们可能使用多么多的关于为了全球福利或一个安全的相互依赖世界之类的辞令。