真实历史是人性的历史

窦文涛:这片子讲当年日本占领台湾的时候,一个日本老师来台湾教书,爱上了他的女学生,可是日本战败后他走了,然后给这女学生写情书……这故事好像有意想避开政治嘛。

陈丹青:对历史的叙述,我们长久以来太习惯于大叙述了。其实历史是非常具体的,它在每个人那儿都是私人之忆,是活生生的,就是关于祖母的记忆、关于一条街的记忆。举些可能极端的例子,在我记忆中,(20世纪)90年代有一些电影反映在南非、北非或阿尔及利亚生活的英国、美国人,他们会反过来怀殖民时期的旧,而且怀得一塌糊涂。从我们的立场看,他们是殖民者,但殖民者也有私人记忆。如果一个日本人从小长在伪满洲国,一直长到将近十几二十岁才走,那他带走的不是伪满洲国的记忆,而是他青春、儿童、婴儿的记忆。所以当他在讲述伪满洲国的时候,你非要说他在谈政治,那就很荒唐,因为他想的其实就是小时候的那条弄堂。

窦文涛:就像你们知青回想起下乡岁月,也会有类似的感觉吧。

陈丹青:当然。

我在赣南山中的第一年即学会吃辣,剧烈的辣。农忙时节,田间的饭菜是每人带一小瓶炝熟的辣椒,拌着粗盐,连同密集的辣椒子,狼吞虎咽。知青的农事多是失败的,直到我离开那里,仍然只会栽种空心菜。空心菜不必照看,自会蔓延,肥料是我们自己的尿,提着尿桶在溪边兑了水,然后洒向菜园——不知是因为年轻还是饥饿,我们似乎每时每刻低头觅食,仿佛猪狗。赣南沙土适合种植山芋和花生,收获时,每个人掰断连根带泥的果实,大口啃着,生吃,满嘴辛涩的甘甜。邻家的猫被狗咬断一只耳朵,横在墙角,翌日死了。不记得谁剥了皮,由我拎着去小溪冲洗。溪流清澈湍急,一只剥了皮的猫,脑袋、爪子已被斩去……忽然我撒手,眼瞧血肉模糊的小兽尸出没清波,漂浮着,旋即被飞速奔临的草狗叼上溪岸,迟来的群狗,一拥而上。

仲夏抢收与冬末春节,一年两次,村民得以饱餐。呜呼!我至今不再尝到那来自泥土的鲜美:新割的稻米、池里的活鱼、才从菜园割取的菜蔬——洗过,碧青,热锅水沸,炉膛山柴爆响,烈焰熊熊——还有,清晨宰杀的猪!那猪,没命嘶叫,我亲眼瞧着几条壮汉怎样拦截,怎样对准喉头一刀刺入、退出,鲜血如注。当全猪被滚水冲刷过,昂然倒挂,庖丁解牛也便如此吧:屠夫,一位沉默的中年人,温柔体贴,只轻轻一刀,缓缓顺下来,晶莹热烫的心、肝、腰、肠,蒙着如炊烟般青蓝的透明的膜,成堆坠落。当着围观的男女老少,屠夫于是一刀一刀分解、取出,秤和案板,就在边上。

——陈丹青《荒废集·幸亏年轻》

陈丹青:最近我看报上说,要给司徒雷登恢复声誉,为他平反,让他入土为安。司徒雷登为什么这么爱中国?因为他爱他的童年记忆。还有个亨利·鲁斯,创办了《生活》杂志的美国媒体大亨,但他照样想念中国山东,因为他在那儿出生长大。他未必爱中国,但没有人不怀念自己的童年。如果你非要用意识形态、政治立场去评价一个人的所作所为,那你也不能排除人性。我记得有一次我从纽约坐飞机回来,坐在前面的是一位非常胖的白人妇女,她不断激动地回头要跟我讲话。原来她在上海虹口长大,“二战”后才回到美国,她是被虹口收留的犹太人,她的愿望就是哪天要到小时候长大的地方去看看。她说今天终于可以回上海了,很激动。她爱上海吗?NO!但她爱她的爸爸妈妈,她要找回同爸爸妈妈在一起的那段记忆。当然她未必能找到,但是类似这些故事让我相信这才是人性。只有这样,人性的历史才会出来,真的历史才会出来。

梁文道:假如人们不满意这个电影片面地呈现了日踞风貌,也没关系。它的确有两面性,很复杂,不需要用一部电影完成所有叙述。

陈丹青:如果你觉得还有一部分叙述没有出现,可以再拍一部电影。欧洲好就好在这里,关于“二战”它有太多不同的角度,原以为二战差不多快被拍完了,结果很惊讶到了八九十年代,甚至到现在,还不断有二战电影被拍出来,而且越来越往私人记忆走。记得有一个叫Europa Europa的电影吗?

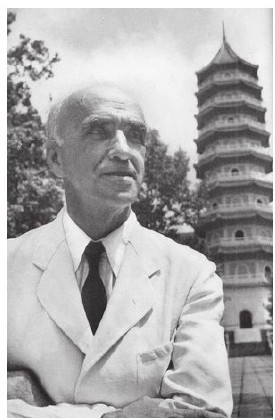

司徒雷登(1876—1962),生于杭州一个美国传教士家庭,从小在中国长大,青年时代回美国读书,后来成为一名牧师。1905年他回到中国,1919年担任燕京大学第一任校长,把燕大从一所汲汲无名的小教会学校创建成为中国一流学府。日本侵华期间,司徒雷登被囚禁四年,战后被任命为美国驻华大使。1949年离开后,因毛泽东那篇流传甚广的《别了,司徒雷登》而闻名。1962年,司徒雷登在美国去世,遗嘱要求安葬在中国,与妻子“团聚”(司徒雷登的妻子艾琳1926年病逝于北京,安葬在燕京大学墓地)。2008年11月17日,经过四十六年的漫长等待,美国华裔将军傅履仁终于部分完成了父亲傅泾波的遗愿,把司徒雷登的骨灰带回中国,安葬于杭州半山的安贤园墓地,墓碑上刻着寥寥数字:“司徒雷登,1876—1962,燕京大学首任校长。”