关于《礼拜六》周刊

民初旧派作者,凡写趣味性作品的,不是被称为“鸳鸯蝴蝶派”,就是被称为“礼拜六派”,也有说“鸳鸯蝴蝶派”即“礼拜六派”的。实则“鸳鸯蝴蝶派”以词藻是尚,往往骈四俪六出之;“礼拜六派”大多用通俗散文,也有用语体的。

“礼拜六派”的典型刊物《礼拜六》,是什么样的刊物呢?《近代文学史》上虽然提到,但语焉不详。这儿把当时编辑《礼拜六》的周瘦鹃那篇夫子自道式的《闲话礼拜六》一文,录在下面:

“一九五六年十一月十五日,江苏省第二届文学艺术工作者代表大会在南京开幕,省委文教部长俞铭璜同志谈起了我和四十年前的刊物《礼拜六》,说是当时我们所写的作品,到现在看起来,还是很有趣味的。我于受宠若惊之余,不由得对于久已忘怀了的《礼拜六》,也引起了好感。不错,我是编辑过《礼拜六》的,并经常创作小说和散文,也经常翻译西方名家的短篇小说,在《礼拜六》上发表的。所以我年青时和《礼拜六》有血肉不可分开的关系,是个十十足足、不折不扣的‘礼拜六派’。

“《礼拜六》是个周刊,由我和老友王钝根分任编辑,规定每周六出版,因为美国有一本周刊,叫做《礼拜晚邮报》,还是创刊于富兰克林之手,历史最长,销数最广,是欧美读者最喜爱的读物。所以我们的周刊,也就定名为《礼拜六》。民初刊物不多,《礼拜六》曾经风行一时,每逢星期六清早,发行《礼拜六》的中华图书馆(在河南路广东路口、旧时扫叶山房的左隔壁)门前,就有许多读者在等候着。门一开,就争先恐后地涌进去购买。这情况倒像清早争买大饼油条一样。”

“《礼拜六》前后一共出了二百期,有不少老一辈的作家,都是《礼拜六》的投稿人。前几天我就接到中等教育部叶圣陶副部长的信,问我有没有《礼拜六》收藏着?他当时曾用‘叶匋’和‘允倩’两个笔名,给《礼拜六》写过许多小说和散文,要我替他检出来,让他钞存一份,作为纪念。又如名剧作家曹禺同志,去夏来苏州访问我,也问起我有没有全份《礼拜六》,大概他也曾投过稿的,可惜我经过了抗日战争,连一本也没有了。这两位名作家,对《礼拜六》忽发思古之幽情,作为一个‘礼拜六派’的我,倒是与有荣焉的。”

“至于《礼拜六》的评价,可以引用陈毅副总理前二年对我说的话:‘这是时代的关系,并不是技术问题’。”

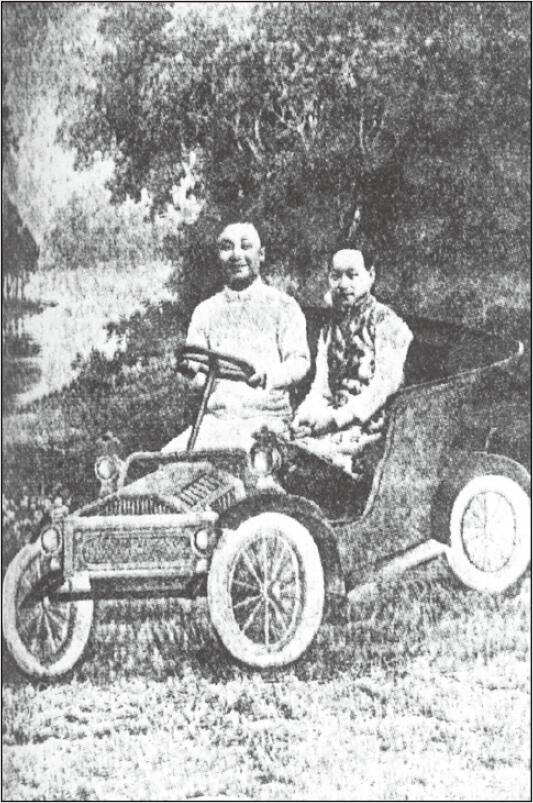

《礼拜六》编者王钝根和夫人

《礼拜六》第一期封面

“现在让我来说说当年《礼拜六》的内容,前后二百期中所刊登的创作小说和杂文等等,大抵是暴露社会的黑暗、军阀的横暴、家庭的专制、婚姻的不自由等等,不一定都是些‘鸳鸯蝴蝶派’的才子佳人小说。并且我还翻译过许多西方名家的短篇小说,例如法国大作家巴比斯的作品,都是很有价值的。其中一部分曾经收入我的《欧美名家短篇小说丛刻》,意外地获得了鲁迅先生的赞许。总之,《礼拜六》虽不曾高谈革命,但也并没有把诲淫诲盗的作品来毒害读者。

“至于‘鸳鸯蝴蝶派’和写作四六句的骈俪文章的,那是以《玉梨魂》出名的徐枕亚为代表,‘礼拜六派’却是写不来的。当然,在二百期《礼拜六》中,未始捉不出几对鸳鸯几只蝴蝶来,但还不至于满天乱飞,遍地皆是吧!”

“当年的《礼拜六》作者,包括我在内,有一个莫大的弱点,就是对于旧社会各方面的黑暗,只知暴露,而不知斗争,只有叫喊,而没有行动,譬如一个医生,只会开脉案,而不会开药方一样。所以在文艺领域中,就得不到较高的评价了。”

以上云云,未免主观一些,但作为参考资料而言,想也无妨吧!该刊共出二百期,第一期出版于一九一四年六月,至一九一六年四月出满百期停刊。隔了五年,一九二一年三月复刊,又出一百期,寿命告终。较长的小说,有天虚我生的《孽海疑云》,姜杏痴的《剑胆箫心》,常觉、小蝶合译的《恐怖窟》,吴双热的《蘸着些儿麻上来》,程小青的《长春妓》和《断指党》,江红蕉的《大千世界》,程瞻庐的《写真箱》等。前一百期完全为小说,后一百期,则兼登杂作,如林琴南的《记甲申马江基隆之败》,张豂子的《读书小记》,王钝根的《拈花微笑录》,陈灨一的《睇向斋秘录》,余空我的《锁空楼忆语》,缪贼菌的《蛰庵捧腹谈》,沈禹钟的《绵蛮录》,刘豁公的《哀梨室戏谈》,范君博的《小明月龛笔剩》,姚赓夔的《静香楼笔记》等。封面画,大都出于丁悚手笔,袁寒云题签。