第三单元 难得的时光(第3/10页)

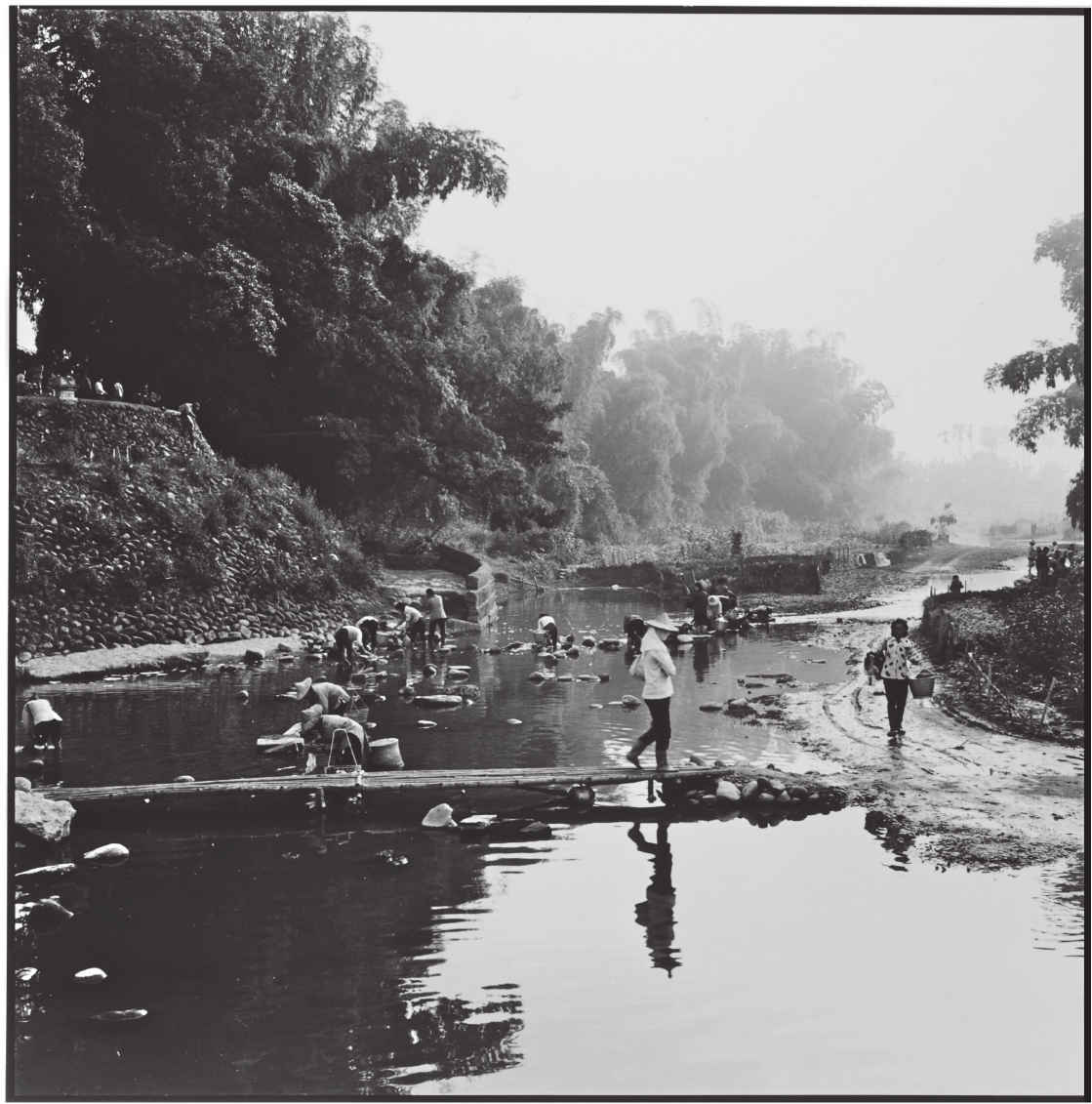

但照片是三十多年前拍的,此情此景早已不再;美丽的小溪后来被填平成为联外道路,小镇大力发展观光旅游。山被滥垦,水被污染,地被毒化,人又如何能平安?

高雄美浓,1977

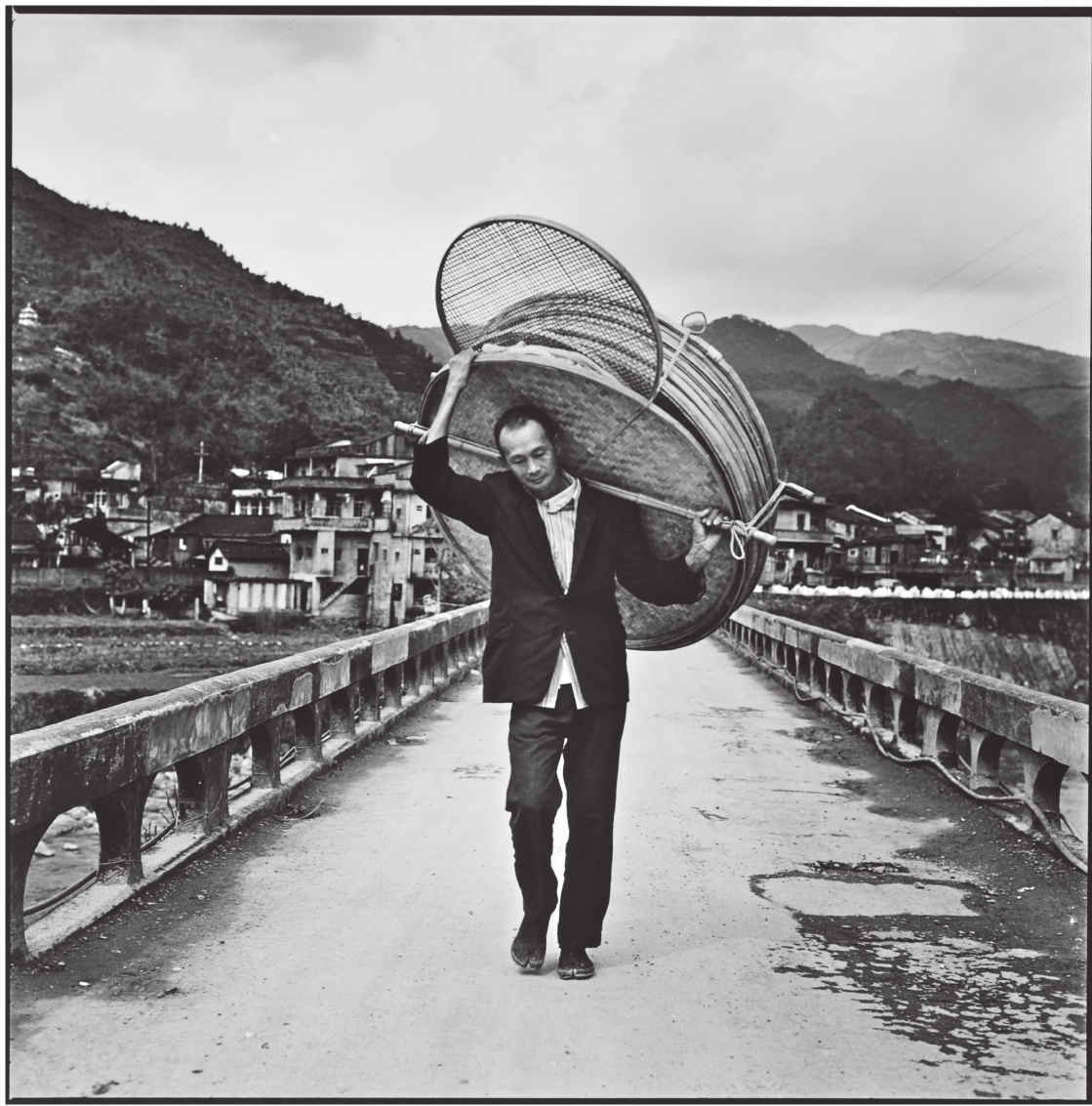

台北坪林,1978

坪林茶农

滨海公路尚未开通前,订不到火车票的兰阳子弟只能一路颠簸、头昏脑涨地由北宜公路搭公交车或开车返家。早年道路窄小,迂回惊险,有“九弯十八拐”之称,由于经常发生事故,不少驾驶者都会在入山口买冥纸沿途抛撒。

这条路的中继站坪林四面环山,气候温暖潮湿,特别适合茶树生长,所生产的文山包种茶,在台湾茶界有“南乌龙、北包种”之誉。这儿也是水源保护区,流经境内的北势溪清澈无比,映着两岸的苍翠山峦,让旅客心旷神怡,路过此地,必定会停下来买几包茶叶、尝尝溪虾。

公路两旁当年几乎都是茶庄与小吃店,茶香扑鼻,隔没多远的老街,却仿佛依然停留在两百年前的开拓之初。闽式风格的老石板屋均为就地取材,得自邻近的北势溪,可惜如今已多改建为西式楼房。

我站在尾桥眺望溪谷景色,只见一位茶农扛着一大摞茶叶簸箩缓慢地走过来。看来已经走很久了,物件体积那么大、那么重,瘦长的身子却平衡得很好,每一步都跨得很有技巧,以至于气定神闲、姿态优雅,一点也不像是在从事粗重的劳作。

来年滨海公路通车,行经坪林的车辆少了一大半,等到2006年雪山隧道启用,坪林更显清冷落寞。台北到宜兰的距离大幅缩短,旅客根本就不需要停下来休息。为了振兴经济,近年来当地既办包种茶节,又推动环保露营家庭日、茶乡铁马行等新的旅游项目。希望管用。

无论如何,我印象中的坪林永远停留在这一景。

没有意外的世界

这张照片,我也是先用135小相机拍了一幅长方形构图,再拿出120相机拍正方形的。换工具的确会影响摄影者的创作心态,小相机方便捕捉瞬间的微妙,中片幅相机却会让人调整观察重点,不会只顾快门机会,而是定下心来,从四四方方的观景窗内感受整个场景的氛围。

由于相机是捧在胸口,手腕会感觉到心跳,使整个拍摄过程格外慎重,仿佛碰到重大情景时不由自主地捂着胸口。有时,我甚至会觉得自己的呼吸吐纳、血液循环都跟眼前的光线、物体、事件、人物有关,期待在一切都达到和谐时按下快门。那样的拍照方式,不但不是在抢时间,而像是让一件封存已久的东西缓缓释放时间的轨迹。

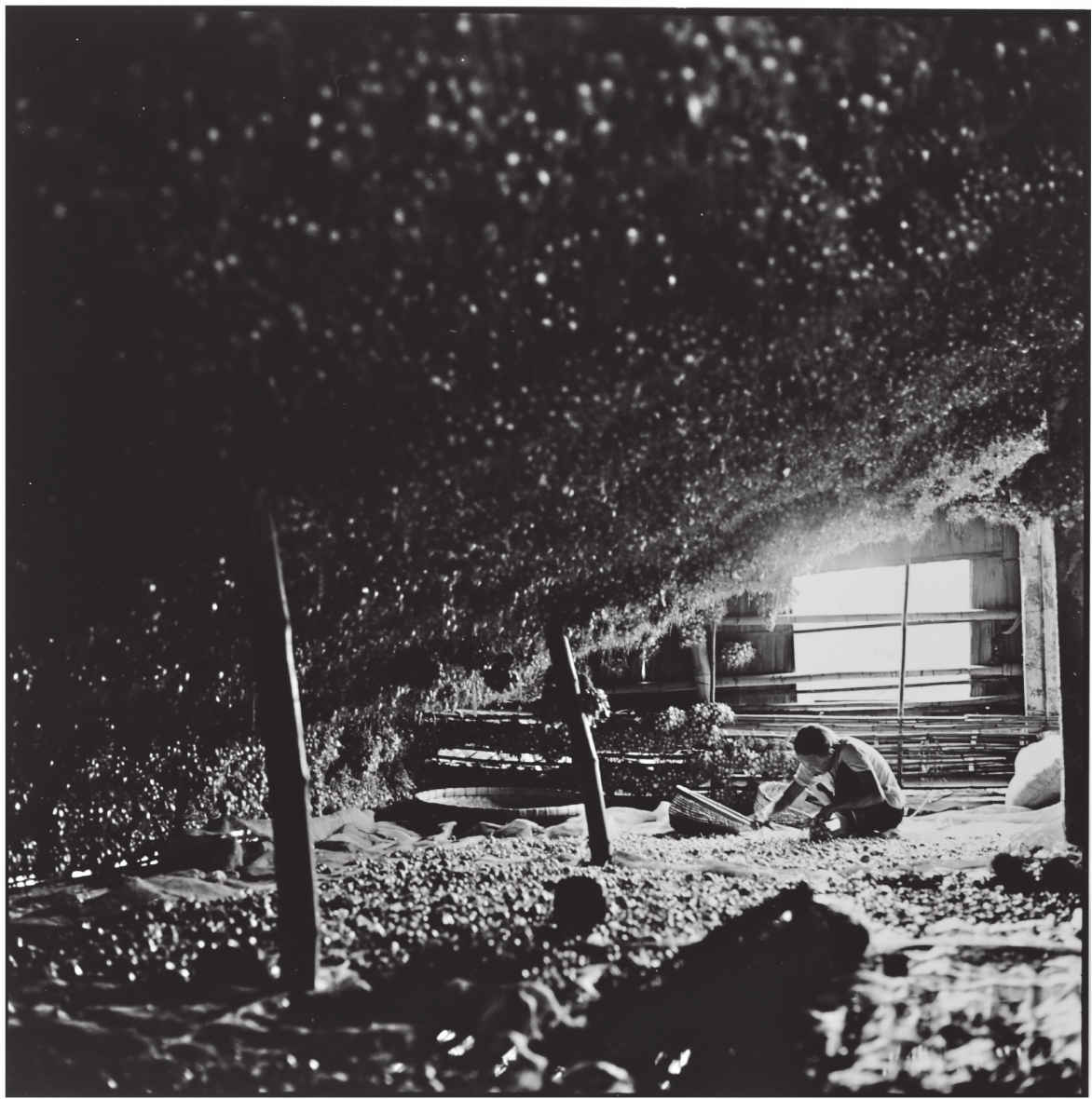

车城是洋葱之乡,这座仓库的下层挑高宽敞,堆满了网篓打包的成熟果实,上层就只有这么一个三角形的狭小空间。老妪专注地蹲在地板上挑拣明年播种要用的种子,动作不慌不忙不迟疑,笃定地把她认为好的种子一颗颗放在畚箕里,堆到一定数量再结成一串,倒吊在天花板上。若是有人告诉我,她从少女时代就天天这么拣着洋葱仔,我也不会惊讶或意外。

拍照时我生怕打扰她,拍完才发现她是聋人,根本听不到相机快门声。也许正因为如此,她有着寻常人所无的定力:重复千遍万遍的动作,对她来说并不代表沉闷或单调。我比手画脚,试着与她沟通,她却只是淡淡地微笑,始终不发一言,仿佛在她的世界里,也没有意外。

屏东车城,1978

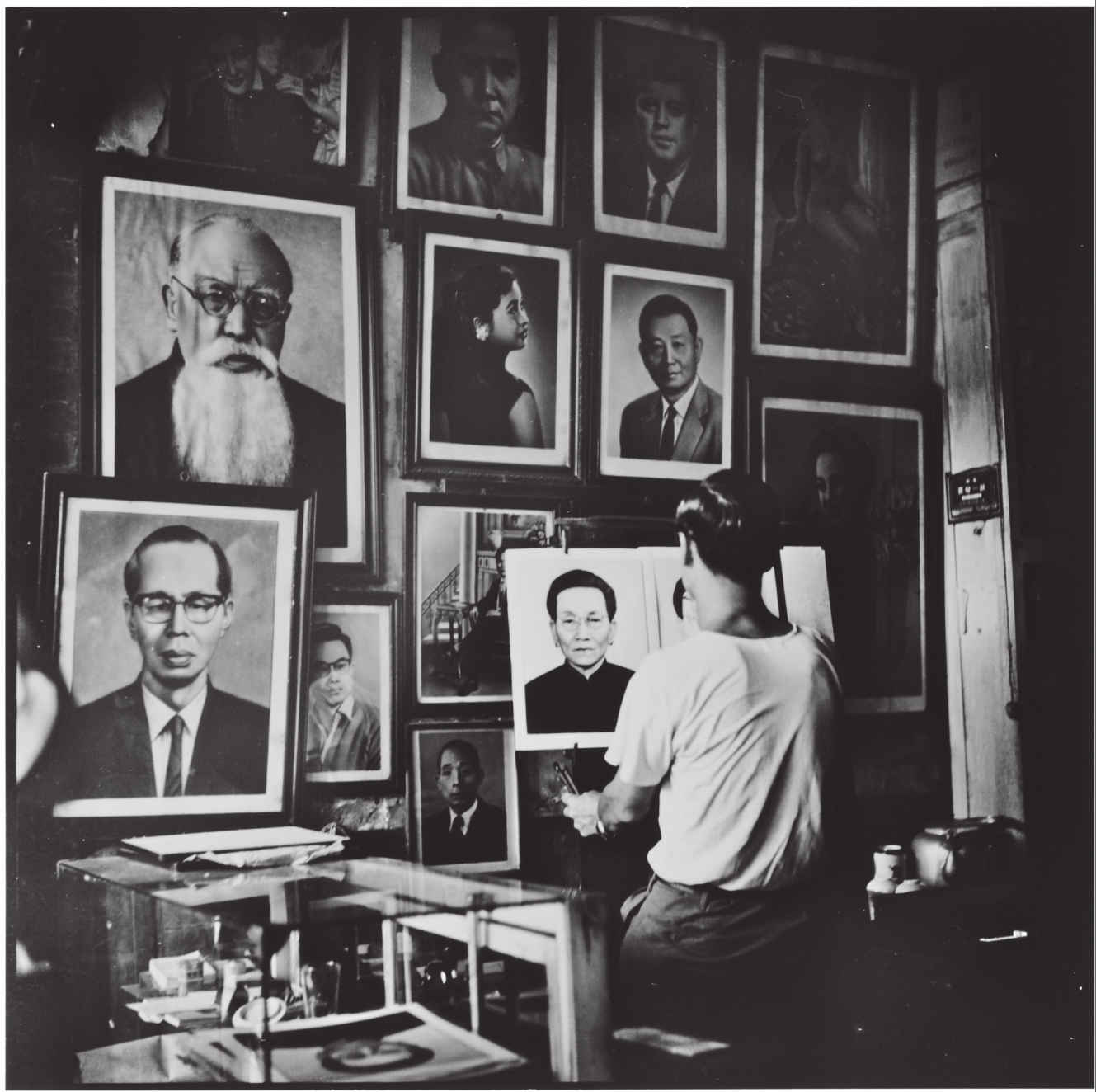

台北三峡,1976

不存在的画像铺

回想拍这张照片的情景,整个三峡老街冷清到令人难受,所有商店几乎都歇业了,唯独这家画像铺大门敞开,每次经过都可看到师傅全神贯注地在作画。他的主要工作是画告别式遗像。早年放大技术稀罕,照片都是用底片直接压样,大尺寸肖像得照着小印样一笔一笔临摹。

这行业多半是街角小摊位,这么大的店铺还真少见。画师功夫不错,对自己的杰作也颇为得意。墙上挂满的画框里除了孙中山、肯尼迪,还有那年代堪称新潮大胆的裸女图,每一帧都反映着时代背景。

每回看这张照片,我都会审视良久。市况萧条若此,师傅却将店面开得这么大。画像生意再旺也有限,人家好,他不怎么样;人家不好,他也依然守着铺子。笔下人物个个五官清晰、栩栩如生,他自己却背对着镜头,看不到脸。

为了写这张照片的故事,我特地到三峡打听。长仅二百米的老街如今成了重点观光区,每逢假日游客如过江之鲫。向好几家店铺打听都一问三不知,一位坐轮椅的残疾人在这一带卖彩券,建议我去找一位老三峡人试试看。