第一单元 一个时代的刻痕(第6/7页)

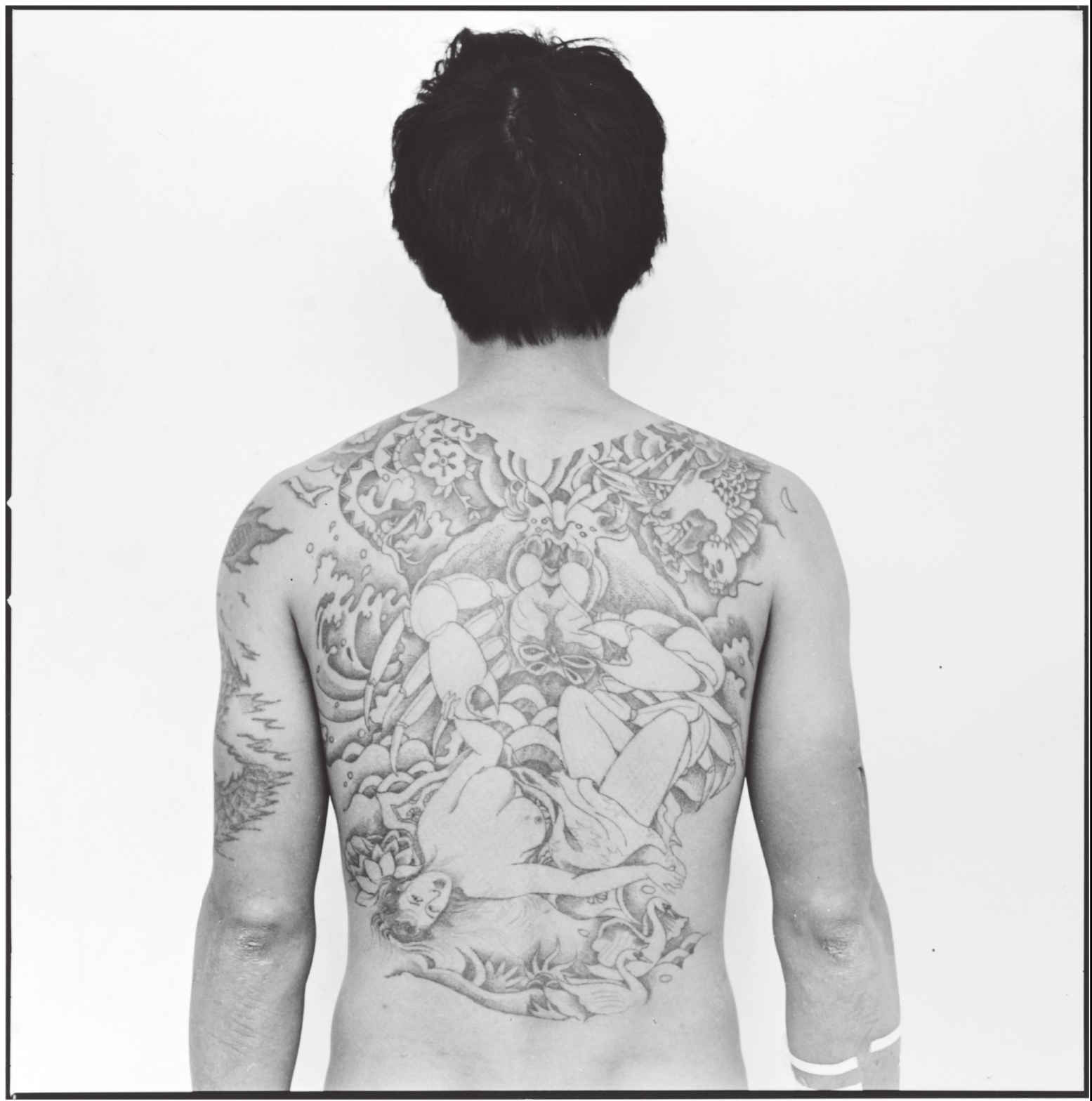

我怔了半晌,迟疑地点点头,他马上利落地解开衣扣,褪去上衣、汗衫,转身背着我站定。囚室窄小,我无法退得够远,只能叫他尽量靠墙,才能拍全他的大半身,以至于他的鼻尖都压上了那面将他与外面世界隔绝的障壁。光线极暗,我起先用小相机加闪光灯,但闪亮利光直射在苍白肉身上的荒诞图绘,以及右腕自残的痕迹上,让我感觉就像是在替犯罪行为做记录,既无情又不忍。于是,我换上了120相机,担心速度太慢会使相机震动,便搁在铁窗的横杆上,效果竟然跟高级脚架一样牢固,一点也不必担心影像会模糊。

这位年轻的毒瘾患者,脸庞虽然在我的记忆中早已模糊,但神情依旧印象深刻,背后的刺青图案也一直无法抹灭,甚至牢房的气味依旧可以追忆。每当看到这张照片,我就会试着追忆那张脸,有时在台北闹市区走动,偶尔也会突然在陌生的青少年脸上感觉到同样的神情。照片上的刺青鲜明如初,但年轻人正青春的皮肤、肌理,现在应该都已发皱、松弛了;斜躺着的煽情裸女,应该也是个老妇人了。

遗憾的是,照片洗出来后,始终没能交到这位年轻人的手里。看守员催我们离开,连他的姓名我也忘了问。那间勒戒所后来也不再让我们采访了。

台北烟毒勒戒所,1987

迪化街的叮咚声

苏金醋——他的名字我已牢牢记住,就像他凝在底片和我脑海中的笑容。“叮咚、叮咚”,童年时,听到街上传来的拨浪鼓声,就知道货郎来了。那个年头,家乡的货郎手拉车就像流动杂货店,从油盐酱醋强胃散、胭脂花布绣花线到铁钉菜刀螺丝起子一应俱全,唯独不见小孩爱的糖果饼干,这也是我小时候对货郎兴趣不大的原因。等到会拍照,想记录这个老行业时,它已几近绝迹。

没想到,在台北大稻埕老街竟能遇见货郎——苏金醋便是当时仅存的两位之一。每次看到他,都是那么开朗、精神地摇着小鼓。“叮咚、叮咚”,板车由街头拉到巷尾,再由巷尾拉回街头,脚上永远是那双旧皮鞋。尽管生意一天比一天差,他的神情还是那么知足,仿佛还能在大街小巷穿走,跟那些与自己一起老去的顾客们聊几句,就是福气。但他终究还是歇业了,整个旧时代仿佛因他的消失而结束,街头的超市和便利商店愈来愈多。

再到大稻埕是大约半年前,儿子建议老爸老妈去看看台北的老社区新营造。到了才发现,除了几家老店铺被整建成现代化商店、咖啡馆,没什么令人印象深刻的精神内涵。2011年是辛亥百年,台湾各地大搞活动,台北市政府也想借着大稻埕繁华的过往来推广文创产业及观光旅游。看到其中一个标语:“走进大稻埕,就仿佛走进一座历史长廊。”我不禁好奇,不提曾经散布在水门外的一摊摊露天茶室,不知在迪化街磨鞋底的货郎苏金醋,要如何谈大稻埕的过去?所谓的历史长廊又在哪里?

台北迪化街,1976

九份,1976

传递乡愁

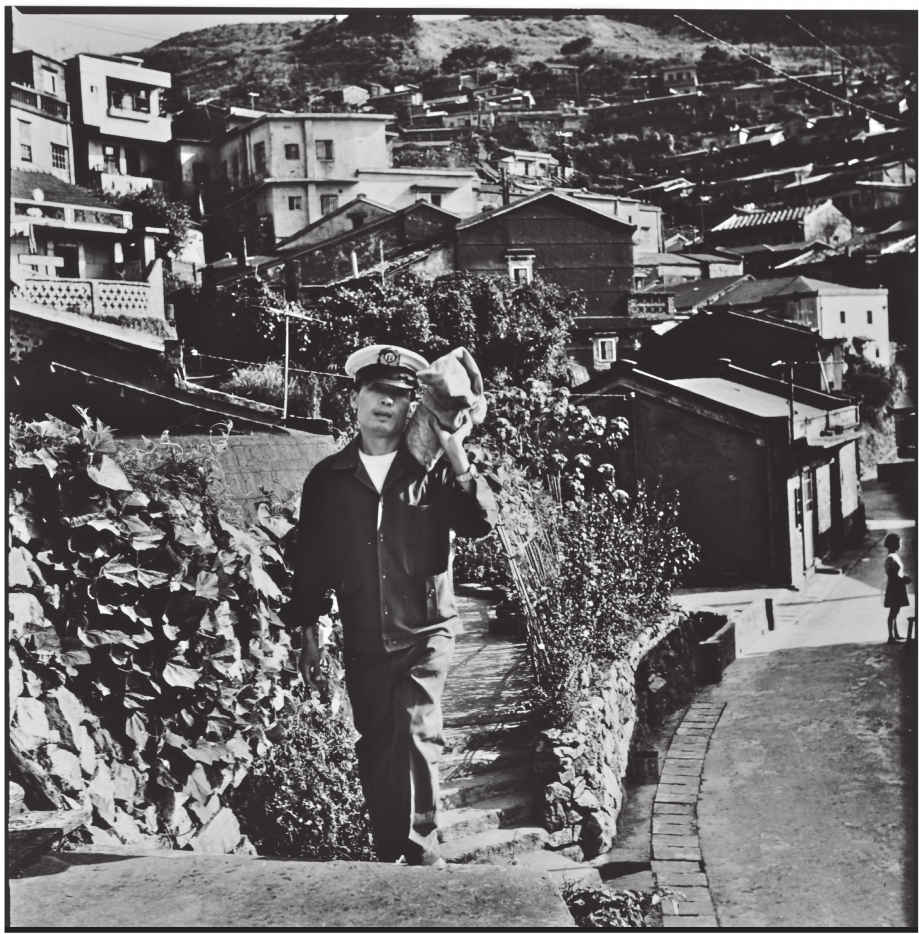

以前没见过,之后也不曾再遇过像他一样安然适意的邮差,每天在盘踞山头的村庄里爬上走下,穿街拐巷地送信,每一步都踩得踏实又自在。九份因最初来此屯垦的九户人家而得名,因为任何物资都平均分为九份。清光绪十九年(1893)邻近地区发现沙金,吸引了大批淘金人潮,繁华一时,在日据时代甚至建了全台的第一座戏院,名为“升平”。奢侈无度,出金量却节节衰退,升平不到百年,即不得不于1971年停止开矿。有“小香港”之称的金城从此褪色,回复早年的纯朴原貌。

偌大的山城,人走了一大半,空屋处处。苍凉之气如流行病,让守在村里的老人、小孩显得闷闷不乐,只有逢年过节,家家户户出外打拼的儿女、父母返乡时,山村才有了短暂的生气。这位邮差熟悉每家的情况,经常有机会将游子的家书交给孤独落寞的老人,看着他们脸上绽放云开见月的光芒、灿烂如朝阳的笑靥,仿佛他代表了九份子弟返乡探亲。

这个山城我来过不少次,第一回就碰见了这位邮差。之后,曾经招待过几位外国友人来此品茗。那时,当地唯一的茶馆隐在满山石头墙、油布屋顶的山城中,就像珍珠般珍稀又不张狂,哪像现在民宿到处都是,茶馆、礼品店更是多到几乎失控。

算算已有二十多年没去九份了,这位邮差应该早就退休了吧?如今,好好坐下来,凝神聚气提笔写信的人几乎已不可得。电邮、手机简讯满天飞,邮差先生已无乡愁可传递。