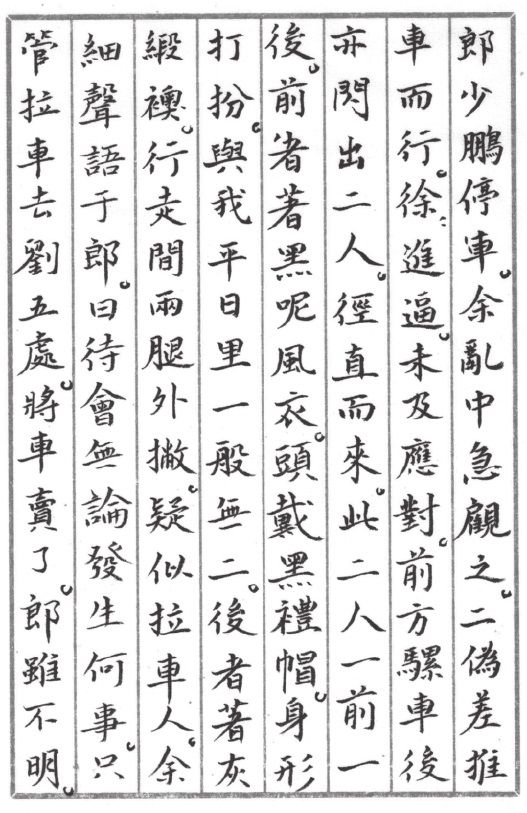

第19案 什刹海赶车走马 洋车夫卧虎藏龙

前段时间,无数人在抱怨打车难,涨价厉害。很多外地司机也抱怨,等网约车新规实行了,合法生意都没了。

一听人聊这个,我就想起以前打黑车的时候,天太晚总是先记下车牌号发给朋友。尤其是女孩,坐在后座,心里会自动蹦出一万个恶意的揣测。

去年在郑州坐过一次出租,车里还装着防护栏,司机像猴子一样被关在笼里——据说这是保护司机,也是保护乘客。这不合理,有人需要拉活挣钱,有人需要打车出行,大家却只能相互抱怨,彼此提防。但现实如此,有司机给女乘客下迷药,有乘客杀掉专车司机,黑车上出的事更不用提有多可怕了。

1921年春节,我太爷爷金木在北京坐了一辆人力车——当时的出租车,走着走着发现被人跟踪。我在专车上看完了这个故事,有点想笑,又笑不出来。

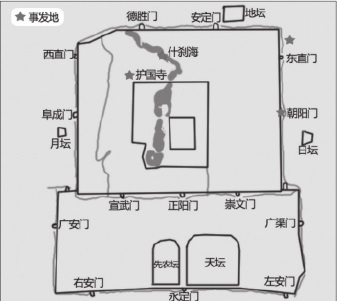

事件名称:跟踪案中案 事发时间:1921年2月5日 事发地点:护国寺、什刹海、东直门 记录时间:1921年2月10日(大年初三)

最近出了件稀罕事儿,我在街上被人跟踪了。

那天早上,十三来找我,说要回家一趟,给我找了个人替他拉包月。十三是我雇的包月车夫,每月30块钱,除了拉我出门,不时也跑腿儿帮忙打听些案子的消息。

我问找了个什么人替,十三“嗨”了一声,脸上一红:“说实话,这人不是特别靠谱儿。”

这人叫郎少鹏,今年20岁,原是宫里的远亲,镶黄旗,算得上是个贝勒(满族贵族称号,全称多罗贝勒)。前清一灭,铁秆庄稼[1]倒了,沦落到拉车过活,改了汉姓郎。民国前,郎少鹏帮过十三家大忙,救过穷,十三一直惦记着人情,这回算是还上了。

民国初年,拉胶皮车分为散活和包月,拉包月的差不多一个月能挣20块钱,比拉散活的多挣一倍。另外,要是遇上人好的包月客人,活也轻松许多,不用终日疲于奔命。图片是1919年左右北京街头趴活的车夫,甘博拍摄

“我这位恩人,哪干得了重活儿?但现在旗人钱粮也不给发了[2],只能落在这胶皮团(指拉车这行当)。要紧的是,这位爷是破罐破摔,改不了吃喝嫖赌。”

十三说得直摇头:“他老婆孩子都跑回娘家了,他也不去找,天天浑不论(发音lìn)的。”

我说:“你让他替,不只想给他挣个月钱吧?”

十三嘿嘿笑:“读书人说话管用,您得帮我劝劝。我给他讲过您的故事,他可佩服了!”

我说没问题,和他约了郎少鹏来的日子。

腊月二十七(2月4日)那天早上,郎少鹏来了,瘦长个儿,穿了身夹袄,外面套了件破了洞的绸缎褂子。他见到我就拱手作揖,说话恭恭敬敬,一口一个金爷。说几句话,就摸摸脑门,头上也没帽子,瘦长脸冻得发红,但干干净净,眼睛亮亮的。身后拉的那辆胶皮车,那叫一个烂。除了铜喇叭不响,轮子、车把、座椅哪儿都响,拉起来走一步哐啷啷响三下。

我让他拉我去趟鼓楼大街顺和记裁缝铺。上星期,戴戴发表小说挣了钱[3],给我和小宝都买了礼物,送了小宝一双冰鞋,我的则是一件黑呢子风衣。戴戴买那风衣很合身,穿着舒服,却被我不小心刮了个口子,前几天送去裁缝铺收拾,该取回来了。

外面刮北风,刮得脸上生疼,我让郎少鹏走胡同,没那么顶风。胡同口躲着几个趴活儿的老车夫,见了他,远远打招呼,叫“郎二爷”。我问他,是不是一个车厂的。

“那倒不是。一把岁数了,还在大街上玩命儿,比我更不容易。一起趴活儿遇着他们了,爷们儿我能让就让,最看不起那些争座打架的。”

郎少鹏说得有点兴起,脚上加了劲儿,车快起来,有点不稳。十三说过,拉车不稳是因为脚底下跑法不对,或者是手腕上没劲儿,不稳当。没走十分钟,“砰”的一声响,胶皮轮胎放了炮。郎少鹏停下来检查,长叹口气,吐了口唾沫,又朝着车条踢了一脚。

我笑了一声,说没事,下车给了他一块钱,让他去修车。他使劲摆手,说什么也不要,瞪起眼睛说:“可不能要,头一天拉包车,就给您放了炮,可误了事儿,哪还能要您的钱?”说完,哐啷啷拉起空车跑了。

我没再喊他,找路口拦了辆车,去裁缝铺取了风衣。

第二天上午,小宝拎了冰鞋去找汪亮,俩人早就商量要去什刹海滑冰。我一个人在家,琢磨着去护国寺溜达一圈,年前的庙会,就剩这一天了。

快中午时,郎少鹏来了,拉了辆豪华的胶皮车。这车是装了两盏电石灯的最新样式,车身一层光亮的黑漆,上好的铜弓,光鲜的雨布,皮子坐垫,两个轮子上的车条都是白亮的。我打量了半天,说这车得100块钱,问他哪儿买的,他“嗨”了一声,说凑巧接了辆二手车。