六(第2/2页)

看日军统计,在缅甸战场,第18师团加上补充兵员一共三万三千余人,战死的就达到两万多人,活下来的人员,无论负伤还是没负伤的,一共不到一万一千人。这与其他战场负伤/战死的人员约3比1的比例完全不符,其根本原因就是缅北恶劣的自然环境。无粮无药,加上疟疾和水蛭的攻击,使大量日军伤员迅速地变成一堆白骨。在缅甸,日军负伤后不能救治死亡的人员,比直接战斗阵亡的还要多。

相对来说,在史迪威的努力之下,中国远征军的医疗保障要好得多,中美双方的重伤员都能用飞机后送抢救。

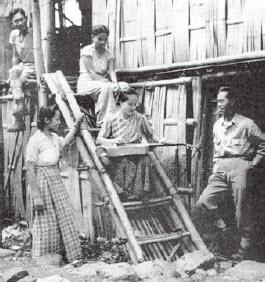

这是远征军野战医院中的缅甸护士在和中国士兵谈天。

击溃日军第18师团主力以后,远征军曾几次试图调动装甲部队支援在密支那的攻城部队。但由于雨季河水暴涨,缅北的简易公路多被冲垮而无法成功。因为连续战斗车辆损坏严重,人员也极为疲惫,装甲兵团参战部队后撤到印度境内的兰多伊(Rangdoi)进行休整。装甲兵团的第2营在6月到达前线,但很快也发现在雨季中难以施展,同样开到兰多伊继续训练。由于雨季的影响,直到11月上旬,装甲兵团的部队才再次大规模投入战斗。

在兰多伊训练期间值得一提的是,美军在这里将装甲兵团的维护工作全部转给了中国工程技术人员进行,这大大提高了中方部队的独立作战能力。根据美军记载,中方组建的技术支持部队,指挥官为Chao Shin和Hunag Te Hsin。可惜的是,因为没有中文姓名,目前我在中方资料中还无法找到这两名负责人的名字。若是有了解这段历史的朋友,不妨帮忙找一找看。